Waldo de los Ríos: el genio musical que cumpliría 90 años; sus frustraciones, un auto incendiado y el tiro del final

Waldo de los Ríos, a 90 años de su nacimiento

Se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del gran artista argentino que se destacó en la proyección folklórica, triunfó en España y terminó sus días de manera abrupta

Mauro Apicella

El 90° aniversario de su nacimiento, que se cumple este sábado 7 de septiembre, y la edición en formato digital de nueve de sus producciones discográficas, parecen una buena excusa para recordar a uno de los grandes personajes que ha tenido la música argentina. El talento, el ingenio, la excentricidad y su dramático final hicieron de Waldo de los Ríos un personaje único.

En la trastienda y la leyenda está la historia de un padre ausente que se suicidó en un hospicio. En la historia oficial, comenzará a pintarse el retrato de un niño criado por una madre prácticamente soltera, un tanto posesiva y muy famosa (una de las mejores cantantes que ha dado el folklore argentino, antes de la era Mercedes Sosa), que le abrió las primeras puertas al éxito. Martha de los Ríos le dio el apellido (artístico) y los primeros escenarios a ese muchachito que pronto se ganó un lugar propio y una fama que superó a la de su madre, al otro lado del Atlántico.

La mayoría lo recordará como Waldo (pronunciado “Gualdo”) aunque ese apodo viene de Osvaldo. Así fue anotado en Buenos Aires, tiempo después del 7 de septiembre de 1934: Osvaldo Nicolás Ferraro. La música fue siempre la constante, más allá de un tortuoso matrimonio, las especulaciones sobre su sexualidad, la presencia de esa madre de fuerte temperamento y las excentricidades y los lujos. Porque cuando en la década del sesenta se instaló en España comenzó a ganar fama, especialmente desde que llevó a la música pop grandes títulos de la música clásica. Por esa época despuntaba el vicio al volante de autos deportivos. Tuvo un Lamborghini, un Maserati y hasta un Porsche de diseño italiano que no pasó de su estado de prototipo. Se fabricó solo uno, y Waldo fue su dueño, hasta que un día se prendió fuego, mientras De los Ríos estaba al volante y su perro en el asiento del acompañante. Por suerte, salieron ilesos. Pero el coche no tuvo la misma suerte. Y resultaron tan famosos (el artista y el auto) que hoy, convertido en fierro calcinado, está guardado en el museo de la empresa que lo diseñó.

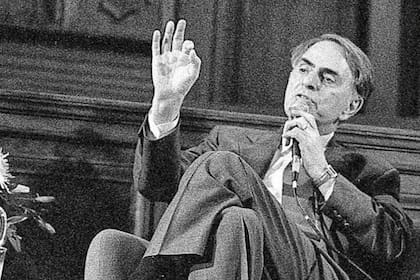

El Porsche Tapiro de Waldo de los Ríos

El Porsche Tapiro de Waldo de los RíosLa música fue lo único que lo mantuvo a salvo; hasta donde pudo. Waldo mostró diferentes aristas. Los primeros años de adolescencia como acompañante de su madre Martha, su prolífico trabajo orquestal, su espíritu renovador dentro del folklore, aquellas criticadas versiones pop de la novena sinfonía de Beethoven y de la sinfonía 40 de Mozart que lo hicieron mundialmente famoso, varios años antes de que una profunda depresión lo llevara al suicidio. “¿Qué quién soy? -decía en un documental en la TVE, dedicado a su vida-. Pues simplemente alguien que cree haber nacido músico, y que goza y se divierte muchísimo cuando el público canta, silba, tararea, discute o protesta, ante una orquestación mía”.

Profunda admiración

Melómanos y colegas hablarán con admiración del fundador de Los Waldos, allá por 1967. Quizá recuerden su primera gran orquesta y los registros de “Pasionaria” y “Naranjita”, o de “Terroncito”, “Fuera de ritmo” y el “Concierto de las 14 provincias” (en 1960, para el 150° aniversario de la Revolución de Mayo”). También elogiarán las partituras de las bandas de sonido de “Alias Gardelito”, “Pampa salvaje” y “Boquitas pintadas”, entre la docena de piezas para cine que realizó entre 1958 y 1975.

Y los más devotos ofrecerán otro tipo de datos. Dirán que Waldo admiraba a Fellini, que se sentía influido por la música de Stravinsky, Ravel y Bartok y que se convirtió en un profeta de otra tierra cuando decidió radicarse en España luego de que el Fondo Nacional de Las Artes le negara una beca para viajar a Alemania y perfeccionarse en música electrónica. O intentarán comprender a quien alguna vez fue un vecino ilustre del barrio de Flores, que pensaba para grandes masas orquestales -como la que presentó en La noche de los sábados, uno de los programas de la televisión española de mayor audiencia.

Durante una entrevista ofrecida a Vanity Fair, el periodista Miguel Fernández, que escribió la minuciosa biografía Desafiando el olvido, así definió a De los Ríos: “Waldo resultaba incómodo para todos y nunca encontró su lugar en el mundo. En su país, la Argentina, intentó dignificar la música folklórica, llevarla al campo de la sinfonía como había hecho Piazzolla con el tango, pero la música folclórica es como una hermana pobre del tango y no fue valorado. Ahí estuvo su primera desubicación. La segunda fue ser extranjero en un país que se parece mucho al suyo, pero donde siempre colocan el gentilicio por delante del nombre: “el argentino Waldo de los Ríos”. También tuvo que sufrir la crítica de un establishment que consideraba que los clásicos había que tocarlos igual que hacía 250 años y escucharlos vestidos de esmoquin, porque ese establishment también entendía la música como un elemento diferenciador de clase. El desprecio llegó a tal punto que los grandes intérpretes de música culta del momento prácticamente le negaron el saludo. Por último, aunque tuviera la misma edad que los artistas que él producía, en el mundo de la música joven era visto como un señor mayor. Finalmente, que nadie le otorgara el sitio que realidad merecía fue una de las causas que le provocaron esa angustia y ese sufrimiento”.

¿Habría sido una profunda depresión lo que lo llevó a terminar con su vida? Antes había tomado otras vías de escape. Se puso frente al espejo, bajó abruptamente de peso. Cambió de hábitos. La vida de Waldo y de su esposa, Isabel Pisano, habrían comenzado a tomar diferentes rumbos. Ella estaba cada vez más enfocada en su carrera (como actriz filmó a las órdenes de Torre Nilsson, Bigas Luna y Fellini). Él, según consignaban los medios españoles, para buscar explicaciones sobre su cambio de conducta en sus últimos meses de vida, escribían: “Otras informaciones recogidas apuntan a que el compositor podría estar verdaderamente enfermo, causa de su disminución de peso y de la vida especial que llevaba en las últimas semanas. Había sido visto, según fuentes, varias veces en locales pintorescos madrileños en compañía de jóvenes amanerados (SIC).”

Incomodidad y depresión

Seguramente, la vida que Waldo llevaba no era una incomodidad de sus últimas semanas. Era el entorno (una sociedad moralmente represora), era la imposibilidad de sostener esa fama que había ganado a principios de los setenta. Era, tal vez, la depresión. El éxito de su versión del “Himno a la alegría”, que Miguel Ríos publicó en su disco Despierta, de 1970, fue un verdadero suceso en varios países. Para 1977, su exposición ya no era la misma.

Surgieron muchas dudas sobre su muerte. Se dijo y se escribió que habría llegado a su casa alrededor de las cuatro de la tarde del 28 de marzo de 1977, en su Lamborghini Jarama verde, y nunca volvió a salir de allí. Lo encontraron muerto, sobre su cama. De la escopeta doble caño con cartucho calibre 12 habían salido los dos disparos. Fue trasladado a un hospital, pero no fue mucho lo que se pudo hacer. Gracias a las grabaciones que se reeditaron con los años, resurgió como leyenda

Por otro lado, desde una fundación denominada Waldo de lo Ríos, familiares de su viuda en el Uruguay reclaman, hasta el día de hoy, ante la justicia española, tanto por reconocimiento de filiación como por derechos autorales.

En plataformas

Las ediciones que ahora Sony lleva las plataformas son nueve. Se puede encontrar allí el material más variado. Desde aquel álbum que grabó en 1955, donde canta su madre, hasta el folklore instrumental para bailar, el americanismo académico, y las versiones “populares” de arias de ópera, que grabó en Buenos Aires, tras el suceso de ventas que habían generado en el viejo continente sus discos sinfónicos pop.

En el álbum La última palabra se retrata ese trabajo de la cantante consagrada y su hijo veinteañero, que ya era un experto al momento de acompañarla al piano o de crear arreglos instrumentales de clásicos folklóricos con orquestas. Si alguien quiere buscar a los antepasados de esos violines que suenan en los recitales del Chaqueño Palavecino, pueden encontrarlos en aquellas grabaciones de Waldo, de mediados de la década del cincuenta. Waldo en Al-Fi va en esa línea pero con más desarrollo orquestal.

Fue un personaje muy particular con su manera de escribir arreglos. Buscaba impresiones que podían ir de cierto tono naive a transfiguraciones de motivos muy sencillos que realmente daban cuenta de su gran originalidad. El ingenio de Waldo estaba atravesado por la raíz folklórica y, al mismo tiempo, por un deseo de ampulosidad orquestal y por cierta corriente del americanismo musical académico, que se impuso a lo largo de varias décadas del siglo pasado. Su Suite Sudamericana, que grabó con la Orquesta Sinfónica Columbia De Buenos Aires, quizá sea uno de esos más claros ejemplos donde la referencia a una especie de fantasía de colores sonoros prehispánicos, percusivos y mucho pentafonismo, retraten mejor esta estética que también lo interesaba. Incluso, aunque no aparezca su disco de piano solo en esta colección (se lo puede encontrar en el catálogo de Melopea), en su manera de tocar el piano se entrecruzan varios de estos vectores.

A pesar de haber estado radicado en España, la producción folklórica tuvo el mayor peso dentro de su catálogo. Los discos del último lustro de los sesenta, bailamos folklore? fueron expresiones realmente enfocadas al clima peñero, con un conjunto que ostentaba bandoneón y violín. En esta colección aparecen dos volúmenes. También aparece el famoso Concierto para las 14 provincias y sus versiones de la música clásica. En este caso no se trata de sus incursiones en movimientos de famosas sinfonías sino en arias de óperas.

En plataformas

Las ediciones que ahora Sony lleva las plataformas son nueve. Se puede encontrar allí el material más variado. Desde aquel álbum que grabó en 1955, donde canta su madre, hasta el folklore instrumental para bailar, el americanismo académico, y las versiones “populares” de arias de ópera, que grabó en Buenos Aires, tras el suceso de ventas que habían generado en el viejo continente sus discos sinfónicos pop.

En el álbum La última palabra se retrata ese trabajo de la cantante consagrada y su hijo veinteañero, que ya era un experto al momento de acompañarla al piano o de crear arreglos instrumentales de clásicos folklóricos con orquestas. Si alguien quiere buscar a los antepasados de esos violines que suenan en los recitales del Chaqueño Palavecino, pueden encontrarlos en aquellas grabaciones de Waldo, de mediados de la década del cincuenta. Waldo en Al-Fi va en esa línea pero con más desarrollo orquestal.

Fue un personaje muy particular con su manera de escribir arreglos. Buscaba impresiones que podían ir de cierto tono naive a transfiguraciones de motivos muy sencillos que realmente daban cuenta de su gran originalidad. El ingenio de Waldo estaba atravesado por la raíz folklórica y, al mismo tiempo, por un deseo de ampulosidad orquestal y por cierta corriente del americanismo musical académico, que se impuso a lo largo de varias décadas del siglo pasado. Su Suite Sudamericana, que grabó con la Orquesta Sinfónica Columbia De Buenos Aires, quizá sea uno de esos más claros ejemplos donde la referencia a una especie de fantasía de colores sonoros prehispánicos, percusivos y mucho pentafonismo, retraten mejor esta estética que también lo interesaba. Incluso, aunque no aparezca su disco de piano solo en esta colección (se lo puede encontrar en el catálogo de Melopea), en su manera de tocar el piano se entrecruzan varios de estos vectores.

A pesar de haber estado radicado en España, la producción folklórica tuvo el mayor peso dentro de su catálogo. Los discos del último lustro de los sesenta, bailamos folklore? fueron expresiones realmente enfocadas al clima peñero, con un conjunto que ostentaba bandoneón y violín. En esta colección aparecen dos volúmenes. También aparece el famoso Concierto para las 14 provincias y sus versiones de la música clásica. En este caso no se trata de sus incursiones en movimientos de famosas sinfonías sino en arias de óperas.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Un mundo polarizado y desinformado confirma las advertencias que el astrofísico brindó 30 años atrás en sus libros y documentales; conocé todos los detalles

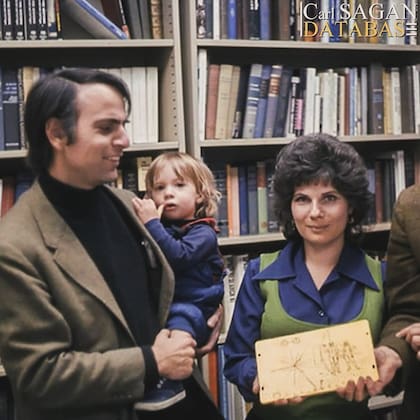

Carl Sagan predijo el presente tecnológico y científico en el que habitamos(Foto: Instagram @carlsagandatabase)

Carl Sagan predijo el presente tecnológico y científico en el que habitamos(Foto: Instagram @carlsagandatabase)Más de tres décadas después de que el célebre científico y divulgador Carl Sagan escribiera El mundo y sus demonios (1995), sus advertencias sobre el declive del pensamiento crítico y la creciente desinformación parecen más vigentes que nunca. Sagan, conocido por su labor en la serie Cosmos y su defensa incansable del método científico, anticipó con sorprendente claridad muchos de los problemas sociales y tecnológicos que hoy enfrentamos.

En su obra, Sagan planteó una inquietante visión de una sociedad donde la falta de pensamiento crítico, sumada al dominio de la tecnología en manos de unos pocos, llevaría a un mundo gobernado por la desinformación y la superstición. “Tengo el presentimiento de una América en la época de mis hijos o nietos [...] cuando la gente ha perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o de cuestionar con conocimiento de causa a los que tienen autoridad”, advirtió.

Para Carl Sagan, la capacidad de pensamiento crítico era esencial para evitar caer en lo que él llamó los "demonios" de la mente humana(Foto: Instagram @Carlsagandatabase)

Para Carl Sagan, la capacidad de pensamiento crítico era esencial para evitar caer en lo que él llamó los "demonios" de la mente humana(Foto: Instagram @Carlsagandatabase)Este pasaje, escrito hace casi 30 años, resuena en una realidad donde la polarización política, las teorías de la conspiración y la desconfianza hacia las instituciones parecen haberse convertido en la norma. En el mundo digital, la información viaja a una velocidad vertiginosa, pero no siempre con precisión, y las plataformas tecnológicas, lejos de corregir los errores, a menudo alimentan los prejuicios y fomentan la desinformación.

Sagan advirtió que sin una ciudadanía capacitada para discernir entre hechos y supersticiones, nos deslizaríamos “casi sin darnos cuenta, de nuevo, hacia la superstición y la oscuridad”. Esta predicción se volvió una realidad inquietante en una era en la que las herramientas digitales, como las redes sociales, amplifican tanto el conocimiento como la desinformación, dejando a muchos sin las habilidades para distinguir entre ellos.

Carl Sagan no solo ofreció advertencias, sino también soluciones para combatir la desinformación y la falta de pensamiento crítico (Imagen ilustrativa)

Carl Sagan no solo ofreció advertencias, sino también soluciones para combatir la desinformación y la falta de pensamiento crítico (Imagen ilustrativa)El astrónomo subrayó que la capacidad de pensamiento crítico es esencial para evitar caer en lo que él llamó los “demonios” de la mente humana: el sesgo cognitivo, la falta de escepticismo y el atractivo de las explicaciones simples para problemas complejos. Hoy, esos demonios parecen estar más presentes que nunca, con personas que basan sus creencias en pseudociencia, horóscopos o en las teorías conspirativas más extravagantes.

Cómo combatir la desinformación, según Sagan

En su obra, Carl Sagan no solo ofreció advertencias, sino también soluciones para combatir la desinformación y el declive del pensamiento crítico. Entre las estrategias más destacadas, Sagan promovió la confirmación independiente de los hechos, la importancia de fomentar debates con expertos de diferentes puntos de vista y la necesidad de no aferrarse a una única hipótesis, sino estar abierto a distintas explicaciones.

Para él, la clave estaba en que la ciencia no tiene autoridades absolutas; lo máximo que puede haber son expertos, pero incluso sus ideas deben ser continuamente evaluadas y cuestionadas. Esta humildad científica, acompañada de una ciudadanía educada, es lo que Sagan consideraba fundamental para combatir la creciente oleada de superstición y desinformación.

El llamado de Carl Sagan a fortalecer el pensamiento crítico cobra relevancia en la actualidad, donde la capacidad para analizar la información es crucial. La desinformación, alimentada por algoritmos que priorizan el contenido sensacionalista o polarizador, no solo erosiona el debate público, sino que también socava la confianza en el conocimiento científico.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.