Después de un 2020 sorpresivo, otro año inesperado

/s3.amazonaws.com/arc-authors/lanacionar/2865273.png)

Julio María Sanguinetti

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/2NCZLLWAXBA55DVZ532A3VXLFY) Un trabajador rocía desinfectante alrededor de las personas que viajaron desde las provincias a la iglesia Monte de Oración para comprar alimentos y ropa durante la campaña anual del Buen Samaritano de la iglesia en La Paz, Bolivia, el martes 28 de diciembre de 2021. Debido a la pandemia de COVID-19, la iglesia está distribuyendo la mercadería al aire libre.

Un trabajador rocía desinfectante alrededor de las personas que viajaron desde las provincias a la iglesia Monte de Oración para comprar alimentos y ropa durante la campaña anual del Buen Samaritano de la iglesia en La Paz, Bolivia, el martes 28 de diciembre de 2021. Debido a la pandemia de COVID-19, la iglesia está distribuyendo la mercadería al aire libre. Este año que termina debía ser el final de la pandemia. Fue, en cambio, su prolongación, y la apertura de un nuevo tiempo de convivencia con el virus. Si 2020 fue sorpresivo, este no le fue en zaga, con esta deriva hacia adelante en que el mundo científico corre detrás de las mutaciones, los laboratorios hacen el negocio de la historia y los gobiernos viven la zozobra de una tensión entre lo sanitario y lo económico, con los médicos reclamando medidas y la gente pidiendo vivir como siempre, hastiada ya de tanta restricción.

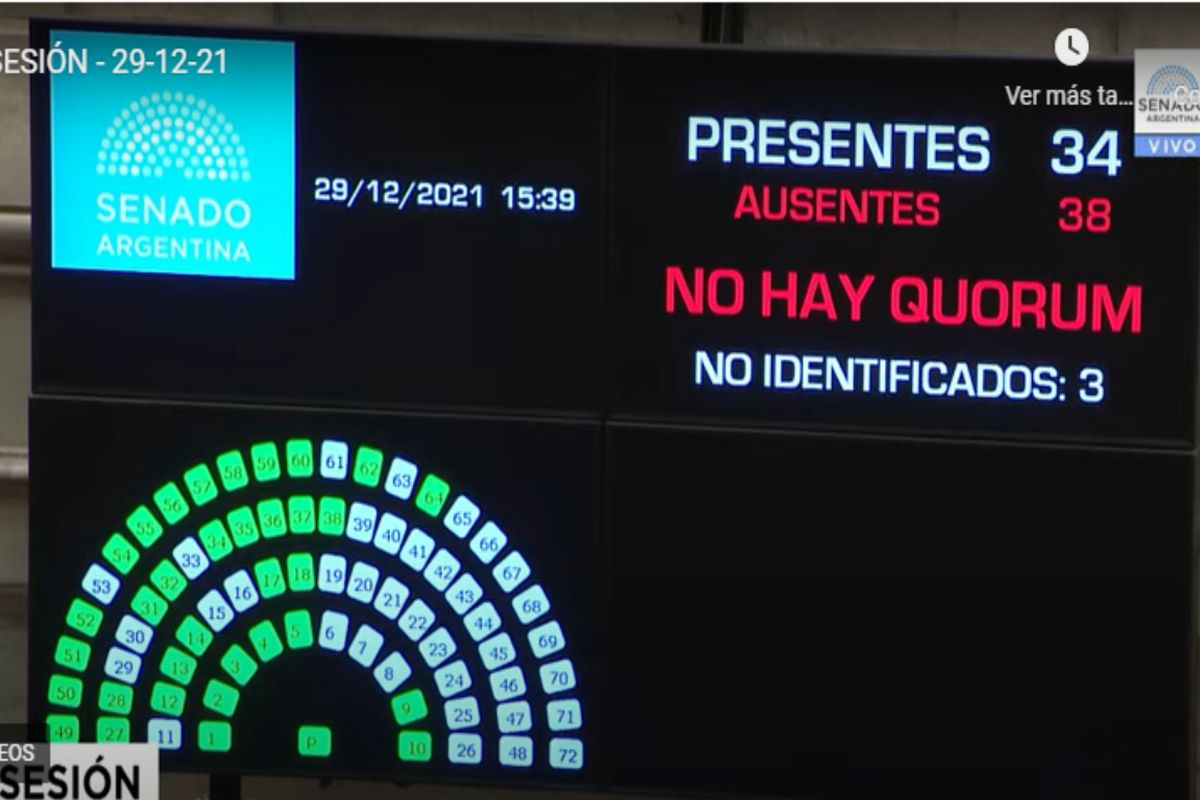

Como lo inesperado parece ser ya lo normal, sorpresivamente aparece una crisis de “contenedores”… ¿De contenedores? Ese fue el título inicial, que parecía surrealista. Luego resultó todo más complejo, con una multicausalidad que pasó fundamentalmente por las grandes economías, China y Estados Unidos, con sobredemanda abrupta, congestionamiento portuario y un vertical aumento de los fletes. Se supone que esto se irá corrigiendo, porque todavía cuesta creer que de un día para el otro nos falten barcos y contenedores y las formidables cadenas logísticas de un mundo global adolecieran de este infarto. En todo caso, nos queda la moraleja de que, una vez más, lo único previsible es lo imprevisto y que tener márgenes de seguridad es un ítem para todos los rubros.

Que el populismo esté en el mundo desarrollado, lejos de consolarnos, a los latinoamericanos nos acrecienta la preocupación, porque nuestro panorama de este año ha sido con más nubes que soles. El caso chileno, obviamente, es paradigmático de los problemas de esta extraña posmodernidad. Luego de cinco gobiernos en que la Concertación hizo el milagro de redemocratizar el país sin perder el ritmo económico, irrumpieron las malhumoradas protestas de 2006 (explicables), las de 2011 (más complicadas) y las de 2019 (desestabilizadoras). La tormenta política llevó a este ballottage entre las dos posiciones del extremo político. Ambos candidatos intentaron generar confianza hacia el centro de la sociedad y claramente Boric fue más convincente que su rival, abriendo –no sin incertidumbres– una cuota de esperanza. Sus primeros pasos han sido felices y confiemos en que la inteligencia le gane a la inexperiencia.

La tristeza es Nicaragua, con la peor de las farsas. Aquella que Montesquieu definía diciendo: “La más atroz tiranía es aquella que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo los colores de la justicia”. Ese descabezamiento progresivo de la oposición, encarcelando a los candidatos rivales con acusaciones judiciales inventadas mientras se cercenaba la libertad de expresión, fue realmente la instauración, ya sin mucho maquillaje, de una dictadura. En este esperpento ha terminado una revolución sandinista que todos los demócratas saludamos, incluso con un recuerdo cariñoso para aquella figura romántica e ingenua que fue Augusto César Sandino. Hasta nuestro gran amigo Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura, exvicepresidente de Ortega en los lejanos tiempos de la reconstrucción postsomocista, sufre hoy la arbitrariedad de la persecución “judicial”.

En Perú, el nuevo gobierno viene zigzagueando en medio de un clima de muy difícil gobernabilidad. Y en Colombia, con una economía consolidada por años, con una paz con grietas subsistentes pero en cualquier caso sin la amenaza de un gobierno narcoguerrillero, también la protesta ha estado presente para cercar a un gobierno democrático. Lo único esperanzador es que las protestas también aparecieron en Cuba.

El denominador de todas esas situaciones es el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales, que daban anclaje a la diversidad de la opinión pública. Esa crisis de la representación política está en la raíz de todo lo que ocurre. A responder a sus posibles causas se afanan hoy todos los estudiosos de la vida pública. Como siempre, las causas son múltiples, con más o menos énfasis en los países, pero presentes en todos: la inseguridad en el empleo, por el pasaje de la economía industrial a la digital globalizada; los debates sobre actos de corrupción, que llevan a una judicialización de la política y, en consecuencia, a la politización de la justicia; la desigualdad acentuada por bruscos cambios de la riqueza y su distribución; una sociedad de consumo que privilegia siempre la novedad, aun en el terreno tan complejo del manejo de un Estado; sin olvidar, entre tantas otras cosas, el impacto fundamental de “las redes”. Ellas han generado un ciudadano que se representa a sí mismo, que escribe un tuit y cree que está participando del debate nacional. Un ciudadano que no siente la necesidad de la intermediación política y actúa con el individualismo propio de nuestros tiempos. Invoca la solidaridad, pero hace lo que se le ocurre.

La cuestión es seria. No imagino una democracia estable sin partidos permanentes. El caso de Alemania o Gran Bretaña.

Como siempre, la cultura es lo que importa. La cívica, se entiende.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/7XYNNMDHS5GS7CMD23AL7M2EF4.jpg) A un click de distancia con Mark Duplass y Natalie Morales,

A un click de distancia con Mark Duplass y Natalie Morales,/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RQER7GVXFBHNJBLUJSZ2RBOQ4Y.jpg)