Tucídides y el coronavirus

En cuanto a la prevención de nuevas catástrofes, nuestra incertidumbre es similar a la de hace 2500 años

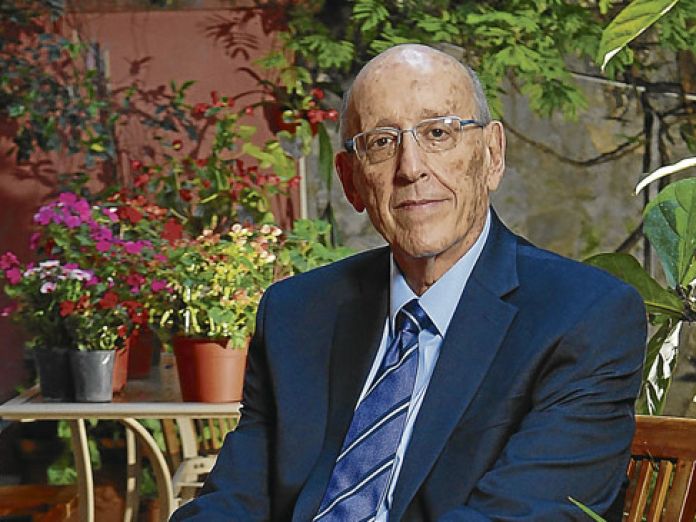

José Nun

En grado diverso según las edades y los lugares, estamos abrumados por la aparición y la difusión del Covid-19. Diariamente, nos apabullan con cifras y la mayoría de los debates giran en torno a una cuestionable oposición entre la salud y la economía. Faltan, en cambio, otro tipo de reflexiones. Por eso, y ya que el confinamiento nos impide viajar en el espacio, le propongo que viajemos en el tiempo. Lo invito a retroceder unos 2500 años porque creo que se sorprenderá.

Nos espera allí Tucídides. ¿Quién es? Un ateniense que desde entonces se disputa con Herodoto el título de fundador de la historia escrita. En el año 431 a. C. estalló una larga guerra entre Atenas y Esparta. Tucídides tomó parte activa en ella, pero cayó víctima de la plaga que azotó a Atenas en 430 a. C., liquidando a una cuarta parte de la población. Sin embargo, logró reponerse y volvió a combatir. Solo que la flota que comandaba fue vencida y lo condenaron al exilio. Esto le permitió viajar y escribir su monumental Historia de la guerra del Peloponeso, que quedó inconclusa, pero lo hizo justamente famoso, dándole razón a su advertencia: “Mi obra no es un texto pensado para satisfacer a un público inmediato, sino para durar para siempre”.

Nos brinda en ella una de las mejores descripciones de una epidemia que se conozca. Al examinar minuciosamente sus síntomas, Tucídides ratifica su aspiración. Lo hace, dice, “para que los médicos puedan reconocerla si vuelve a ocurrir”. Veamos algunos pasajes de su texto.

La gente, nos cuenta, moría como moscas. El miedo al contagio llevó a que nadie quisiera tener a otro cerca. “Algunos escapan de la ciudad y se marchan a sus campos; otros se encierran en sus casas y no dejan entrar a nadie. Todos se rehúyen; su última esperanza es mantener la distancia (…) aun respecto de sus parientes más próximos, sus padres, sus esposos o esposas y sus hijos”. Incluso se abandonan los ritos funerarios y los muertos son enterrados o incinerados de cualquier manera.

Cito una observación particularmente aguda: “El resultado final de una epidemia puede ser el mismo que el de un terremoto; pero en una epidemia la gente ve cómo avanza la muerte ante sus ojos”. Es una batalla en la cual “solo el enemigo está activo" y nadie sabe si va a durar un par de años o más

Había unos pocos que, como él, se recuperaban y se sentían muy felices “porque nadie es atacado dos veces por la enfermedad y, si esto ocurre, el segundo ataque nunca es fatal”

Había unos pocos que, como él, se recuperaban y se sentían muy felices, “porque nadie es atacado dos veces por la enfermedad y, si esto ocurre, el segundo ataque nunca es fatal”. De ahí que “su entusiasmo al curarse fuera tan grande que se imaginaban que no se morirían de ninguna otra enfermedad en el futuro”.

Por si no bastase lo expuesto para comprobar la actualidad del retrato de una plaga trazado dos milenios y medio atrás, una reflexión de Tucídides merecería ser explorada en profundidad aun hoy: “Ningún miedo a Dios o a las leyes humanas puede tener un efecto disuasivo. En cuanto a los dioses, da lo mismo haberlos adorado o no desde que los buenos y los malos mueren indiscriminadamente”. Y en lo que concierne a las leyes humanas, “nadie espera vivir lo suficiente como para ser juzgado y castigado”, y como es muy probable que ya hayan sido sentenciados, “es natural que existan quienes quieran darse en vida todos los gustos que puedan”.

Emprendamos el regreso. Pero antes notemos que, por idéntico motivo, dos preocupaciones le resultaron ajenas al gran historiador griego. Una es el origen de la plaga. Se trató, pensaba, de una catástrofe natural y, por lo tanto, la determinó la voluntad de los dioses. Esto hace que tampoco se halle al alcance de los humanos prevenir pestes futuras. Lo mismo iba a creer Lutero mil años después, cuando su ciudad de Wittenberg se vio sacudida por una epidemia y escribió un notable panfleto titulado “Cómo escapar de una plaga mortal”. Dice allí que se trata de un castigo de Dios y que debe ser aceptado porque todos somos pecadores. O sea que no se debe culpar a nadie y no se sabe cuándo ni dónde se repetirá.

¿Estamos hoy en mejor situación para responder a esas preocupaciones? Ciertamente sí, pero con importantes reservas. Me explico.

Ante todo, es obvio que nuestro mundo es radicalmente distinto al de Tucídides. En su época, la mayor parte de la gente vivía en pequeñas comunidades rurales y ocupaba una porción ínfima de las tierras habitables para agricultura. Es más: desde entonces pasaron 2200 años hasta que, en 1800, la población del planeta llegó a los mil millones, pero apenas 220 años después ya se acerca a los ocho mil millones y bastante más de la mitad se concentra en las ciudades. A la vez, en la era moderna los progresos de la ciencia y de la tecnología han sido prodigiosos, aunque no siempre para bien. Y hoy los grandes laboratorios desafían a los dioses en su búsqueda de una vacuna contra el Covid-19.

¿Por qué mis reservas? Porque no es para nada casual que se aproveche el lógico miedo colectivo para encauzarlo exclusivamente a la lucha contra el coronavirus, evitando que se tome conciencia del contexto que ha favorecido su aparición y que seguirá siendo una amenaza creciente para el planeta aunque se logre controlarlo. La voluntad de los humanos ha reemplazado ahora a la voluntad de los dioses.

Primeramente, el Covid-19 es una zoonosis, nombre de las enfermedades virósicas que pasan de los animales a los seres humanos desde que estos últimos comenzaron a destruir sus hábitats y a arruinar los ecosistemas que los albergaban. Es que hemos ingresado a una era antropocéntrica que ha provocado una brutal devastación de la vida silvestre. De este modo, al agotamiento de los recursos naturales se le suma una pérdida constante de la biodiversidad.

¿A qué se debe? A una suma de factores, que lidera el cambio climático. Según un informe de las Naciones Unidas (2018), la temperatura terrestre ha aumentado 1ºc con relación a los niveles preindustriales. Las consecuencias son los incendios que arrasan Australia, las inundaciones que sufre Indonesia o la rápida desaparición del Ártico. ¿Cuál es la causa del aumento? La creciente emisión de los llamados gases de efecto invernadero, que encabeza el dióxido de carbono (CO2). En medio siglo, sus emisiones se han triplicado. La mayor responsabilidad le cabe al uso de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que actualmente proveen casi 2/3 de la energía mundial. A esto se añaden la deforestación (que libera el CO2 retenido en la madera de los árboles), la megaminería a cielo abierto, el paulatino agotamiento de esponjas naturales como los océanos y el descontrolado crecimiento urbano con todas sus secuelas. Ahora se sabe que cada medio grado de aumento de la temperatura incrementa la frecuencia y la intensidad de las tormentas, los incendios, las inundaciones y las sequías que destruyen los ecosistemas y expulsan a los animales, que invaden pueblos y ciudades.

También en relación con las zoonosis, el biólogo Robert Wallace apunta a la cría industrial de animales, esto es, a un sistema agroalimentario que da lugar a la reproducción de virus y bacterias muy resistentes que los seres humanos retransmiten. En una palabra, las generaciones futuras se sorprenderán de que los grandes intereses económicos y políticos de Occidente y Oriente estén consiguiendo limitar al Covid-19 un debate más amplio acerca de las transformaciones de fondo capaces de preservarlas de nuevas catástrofes. Y es de aplaudir que tantos jóvenes se estén planteando ya estas cuestiones. Es que, nos guste o no, nuestra incertidumbre es similar a la de hace 2500 años. “El verdadero, el temible enemigo es el error en el cálculo y en la previsión”. Lo escribió Tucídides.

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/KEIQVTYP3JA7ZFB54FVZE7UK6M)

El sociólogo José Nun

El sociólogo José Nun

/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/ZB4ZJ7P2ZFH4FMRE2YD6OWU7Q4.jpg)