Para qué necesito un rey

Arturo Pérez-Reverte

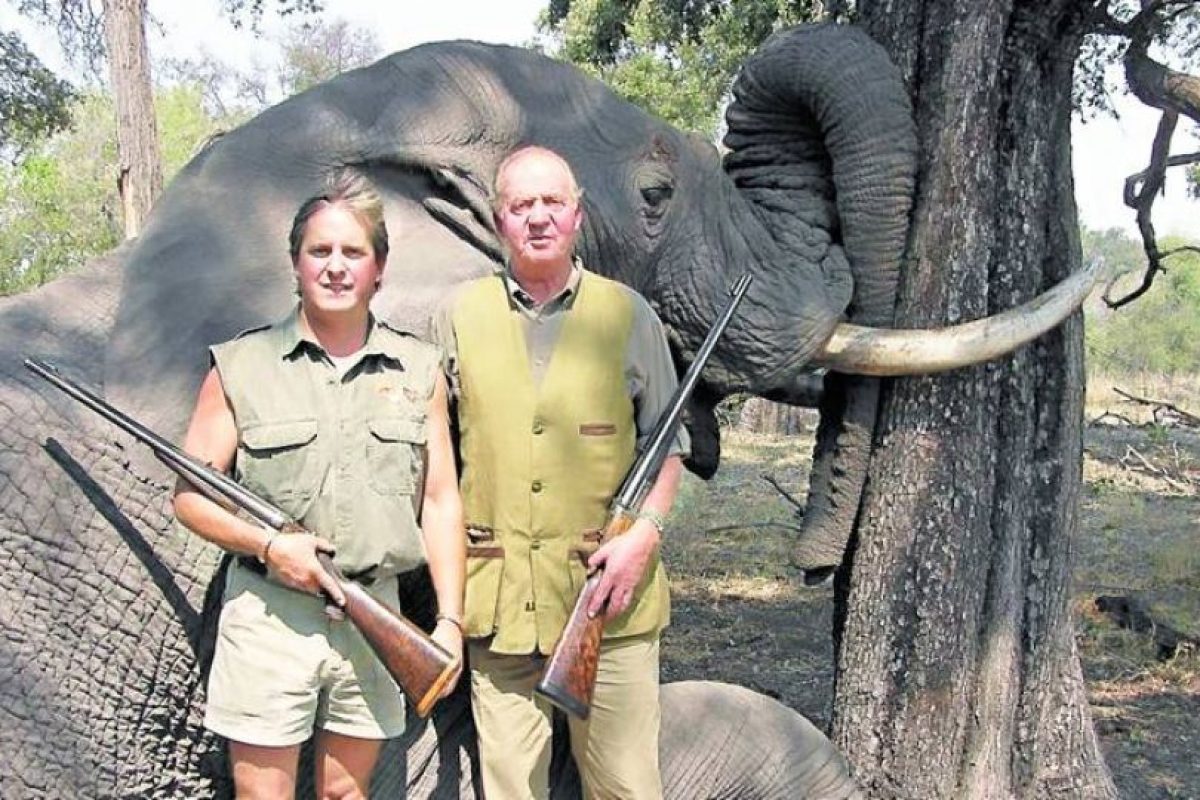

Hace tiempo que se levantó la veda, y con motivo. El rey Juan Carlos I, que pilotó la Transición y frustró el golpe de Estado que pretendía liquidarla, a quien debemos un reconocimiento político indudable, se había ido hundiendo en un cenagal paralelo de impunidad y poca vergüenza, de trinque oculto y bragueta abierta, hasta el punto de acabar convirtiéndose en principal amenaza contra su propio legado. Para quienes pretenden liquidar la monarquía, el personaje lo estaba poniendo fácil, pues los sueños húmedos de no pocos protagonistas de la actual política acarician la imagen de un monarca compareciente, no ante un juez, sino ante un parlamento, con ellos en la tribuna y señalando con el dedo. Ejerciendo de acusadores públicos en plan Fouquier-Tinville con una guillotina simbólica al fondo, mientras sus papás y familiares los ven en directo por la tele y comentan: «Hay que ver lo alto que ha llegado mi Manolín, o mi Conchita, que le ponen la cara colorada a todo un rey».

Si he de ser sincero, dudo que la joven Leonor llegue a reinar algún día. Queda feo decirlo, pero es lo que pienso. Supongo que habré dejado de fumar para entonces, así que tampoco me afecta gran cosa. Pero el presente sí me afecta. Vivo en España y espero seguir haciéndolo unos años más; por eso necesito que éste sea un lugar habitable. No digo perfecto, sino habitable. Pero cuando oigo la radio o pongo la tele y escucho a la infame chusma que desde el Gobierno o la oposición maneja los resortes de mi vida, no me gusta lo que hay, ni lo que viene. Hay muchas cosas que ignoro; pero durante un tercio de mi vida viví en lugares peligrosos, y me precio de reconocer a un hijo de puta en cuanto lo veo.

Cuando me preguntan si soy monárquico o republicano suelo responder que lo que a mí me pone es una república romana con sus Cincinatos, sus Escipiones y sus Gracos, que tenía un nivel; o en su defecto, una república como la francesa, resultado de la que en 1789 cambió el mundo, hizo iguales a los ciudadanos, abolió privilegios gremiales, provinciales y de clase, e hizo posible que la bandera francesa ondee hoy en todas las escuelas y que, después de un atentado terrorista, en los estadios de fútbol se cante La Marsellesa. Soy republicano, en fin, de la rama dura, jacobina cuando haga falta: ciudadanos libres, pero leña al mono cuando ponen en peligro la libertad. Y lo de monarquías hereditarias, pues como que no. Cuando pienso en Fernando VII, Isabel II o Alfonso XIII, se me quitan las ganas. Pero estamos hablando de España, de ahora mismo. Y eso ya es otra cosa.

A ver si consigo explicarme. Una república necesita un presidente culto, sabio, respetado por todos. Un árbitro supremo cuya serenidad y talante lo sitúen por encima de luchas políticas, intereses y mezquindades humanas. Pero díganme ustedes un político, hombre o mujer, que en España encaje en esa descripción. Es más, ¿imaginan a ese árbitro supremo, esa autoridad absoluta, encarnados en Pedro Sánchez? ¿En Pablo Iglesias y su república plurinacional de la señorita Pepis? ¿En Mariano Rajoy y su obtusa y pasiva estupidez? ¿En ese payaso irresponsable y transatlántico llamado Rodríguez Zapatero, que desenterró una nueva guerra civil? ¿En la ridícula y embustera arrogancia de Aznar? ¿En un Felipe González al que ahora no se le cae de la boca la palabra España que mientras estuvo en el poder evitó siempre pronunciar? ¿En Rufián? ¿En Torra? ¿En Casado? ¿En Abascal? ¿En Irene Montero?

No sé ustedes; pero yo, que me hago viejo, necesito alguien por encima de todo eso. Un cemento común, mecanismo unitario que mantenga el concierto de tierras y gentes tan complejas y peligrosas que llamamos España. Sobre todo, porque los ataques actuales a la monarquía no responden a una reflexión intelectual de pensadores serios, sino al viejo afán centrífugo de demoler un Estado a cambio de golferías particulares, chanchullos locales, demagogias idiotas y argumentos de asamblea de facultad. ¿Imaginan una Constitución redactada por Echenique, Otegui o Puigdemont?. Pendiente de liberarse de la nefasta sombra de su padre, Felipe VI es un hombre sereno y formado, irreprochable hasta hoy, mucho más Grecia que Borbón. Estoy convencido de que es una buena persona y un sujeto honrado, y nada hay hasta ahora que me induzca a pensar lo contrario. Creo que es un buen tío, como solemos decir; y nadie que haya cambiado con él dos palabras afirmará lo contrario. Ama a España y cree de verdad ser útil para preservarla en tiempos de tormenta. Hace lo que puede y lo que le dejan hacer. Y en mi opinión es el único dique que nos queda frente al disparate y el putiferio en que puede convertirse esto si nos descuidamos un poco más. Se lo dije una vez: es usted un asunto de simple utilidad pública, señor. Que no es poco, tratándose de España. La delgada línea roja. Dije eso y sonrió como suele hacerlo, bondadoso y prudente. Y todavía lo quise más por esa sonrisa.