Una viaje en bote y una tempestad. Aventura por los lagos andinos patagónicos

Cuando mis obligaciones me impiden mirar y comprender lo que pasa alrededor, me voy a la Patagonia. Allí, en mi niñez, templé todo lo que siempre tuve: un canasto lleno de abrazos y empellones, juntados en los escarpados senderos de una larga espera de amores.

El extendido camino de tierra cubierto por nieve me tuvo paleando varias veces durante la noche, sacando los bardones hechos por el viento. De mañana, al llegar y subir al bote sabía que el viaje seria difícil. Había tomado todas las precauciones posibles; el ultimo recurso: mi teléfono satelital. Tenía la mejor ropa para el frío y una bolsa de dormir que soportaba veinte grados bajo cero.

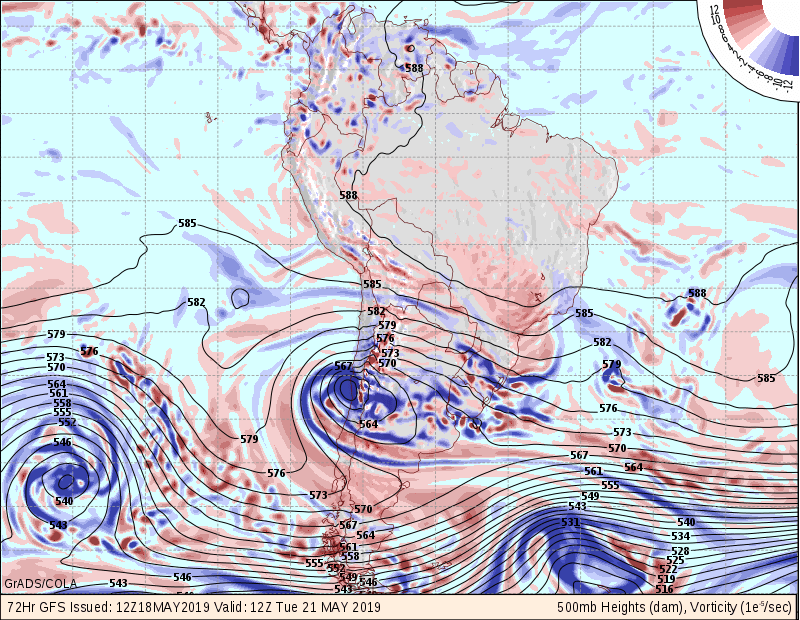

Un frente de tormenta ventoso y helado avanzaba del oeste, con olas muy grandes que agitaban el muelle. En la escotilla llevaba lo necesario para subsistir varios días si no lograba llegar a la casa. Era media mañana, estaba solo, y la navegación, que siempre llevaba dos horas, podía tener sorpresas, no por las olas sino por la visibilidad. Ya no podía hacerme atrás.

La tempestad, cuando es violenta, nos hace sentir frágiles. Para salir de ella debemos tener temple, mesura, intrepidez y calma. Noche o día, las inclemencias de vida o clima son parte del obrar, con ellas aprendemos que hay un tiempo para recular y otro para batallar, siempre con la difícil balanza de la medida.

Si empezaba a nevar fuerte, tendría que parar en la costa antes de perder el rumbo y comenzar a dar vueltas o terminar en un acantilado de piedras. Al encender el motor y soltar las amarras, recordé el pequeño bote que tenía a los 20, cuando la juventud parecía poder mas que la adversidad, una chalupa que desaparecía valientemente en cada ola buscando evitar la zozobra.

Las yemas de mis dedos y mi corazón temblaban por llegar. Diente con diente, mi boca seca de miedo y cobardía, los ojos clavados en el horizonte, en el subir y bajar de las olas, atento a cada empellón, a cada ruido y cada gesto de las despiadadas ráfagas de viento que levantaban agua como si fueran baldes y los hacían volar por centenares de metros, dejándolos caer sobre el bote. Mi cuerpo estaba caliente y parecía haber encontrado la velocidad exacta en la que avanzaba sin castigar el casco y cargar agua por la proa. Por la mitad del lago comenzó a nevar, y decidí entrar en una cala que conocía, luego de haber trasegado el lago por más de treinta años. Una playita de arena y reparo recibió el bote con el ultimo empellón. Lo até a un árbol y con la ayuda de la misma lona del bote y una soga me hice un reparo para la nieve. Encendí un fuego, cociné un arroz y ya de noche, luego de levantar el campamento, me fui a dormir a la escotilla. Estaba agotado y me desperté con la primera luz. Medio metro de nieve fresca, sin viento, me llevó nuevamente navegando despacio hacia la casa, mientras me hacía café en la hornallita y comía pan tostado con manteca.

En los lagos andinos de altura, las tormentas pueden durar varios días; lo bueno es que una vez que la tormenta encuentra arraigo, el viento calma y con ella llega una copiosa nevada que en grandes precipitaciones puede cargar un metro en una noche.

Nada es para siempre, y quizás la consideración más grande de la inclemencia es cuando se detiene. El bosque blanco, el sol en abusos, los pájaros ansiosos por comer. Los búhos blancos con sus ojos rojos parecen romper sus códigos nocturnos de caza y con insolencia saludan a la luz.

Al abrir la puerta de la casa ya nada importaba. Sentí el más deseado abrazo en los confines remotos de la Patagonia, allí donde el único ruido es el del viento.

F. M.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.