Spa ColmegnaFundado hace 130 años y arruinado por una obra del subte, renace un ícono del lujo porteño

Texto de Virginia Mejía

Colmegna, un ícono del poder en plena city porteña, resurge entre las ruinas después de haber quedado bajo escombros tras las excavaciones del subte en el 2019. Fundado hace 130 años con materiales traídos de Italia por el lombardo Luis Colmegna, el spa se convirtió en un sitio de culto, mencionado en uno de sus cuentos por el propio Jorge Luis Borges. Figuras como Gardel, Diego Maradona, María Julia Alsogaray, Norberto Oyarbide y muchos presidentes, desde Julio Argentino Roca hasta nuestros días, pasaron por el local, un sitio emblemático rodeado de misterios. En la pileta principal, que emula el lujo de los baños romanos, lograron salvar los mármoles originales. Los saunas volvieron a levantar temperatura; emanan vapores y aromas a aceites esenciales de acuerdo a técnicas milenarias. Un séquito de expertos pedicuros, masajistas manicuras, esteticistas y peluqueros, entre otros oficios de la belleza, pulula por los salones atentos a las necesidades de los habitués. En su mayor parte son empleados históricos. “Los clientes añoraban los baños turcos, las piletas, las tradicionales partidas de dominó y las burbujas del champagne”, dice Jorge Fernández, gerente del spa, ubicado estratégicamente en la calle Sarmiento, entre Esmeralda y la avenida Roque Sáenz Peña, a siete cuadras de Casa de Gobierno, en una zona de bancos, empresas, financieras y ministerios. “No hay otro centro de hidroterapia similar en toda Latinoamérica”, asegura el empresario.

HISTORIA

HISTORIA

El spa se convirtió en un sitio de culto, mencionado en uno de sus cuentos por el propio Jorge Luis Borges. Muchos presidentes, desde Julio Argentino Roca, pasaron por el local/

La nueva administración es parte de un grupo que en el 2013 le compró las instalaciones a la familia Colmegna, cuando el lugar atravesaba su peor crisis, arrastrando fuertes deudas. Lo hicieron funcionar hasta el derrumbe a raíz de las excavaciones del Nodo Obelisco en el terreno lindante. A eso siguió el cierre durante la pandemia. Hace dos años, empezaron a rescatarlo con una inversión inicial de 400.000 dólares. LA NACION recorrió el primer piso, un área que se recuperó al 100 por ciento. El segundo piso, el de las mujeres, se habilitará en dos meses. Intentan revertir los daños provocados cuando la constructora Dycasa S.A ingresó al subsuelo del edificio socavando cimientos. De los 300 clientes que tenían, la tercera parte volvió a utilizar a los servicios apenas fue reabierto, hace un mes. “Pasan en promedio cinco o seis horas. Algunos vienen todos los días”, revela Fernández. Con un abono de 30.000 pesos se puede acceder a los baños turcos, el sauna y la pileta. El resto se paga aparte. Las obras en Sarmiento 839 incluyeron el recambio de 126 metros cuadrados de mármoles, la reparación de otros 200 metros cuadrados de ese revestimiento, el arreglo de 115 metros lineales de molduras, la renovación de 350 metros cuadrados de cerámicas de los pisos y la pintura de 1300 metros cuadrados del sector hombres. Se cambió todo el sistema de calefacción: anularon las calderas y las reemplazaron por equipamiento eléctrico, entre otras tareas vinculadas a la puesta en valor integral del edificio. La demanda contra Dycasa S.A por 7 millones de dólares aún no fue resuelta entre las compañías aseguradoras, dijo el empresario. En su momento, el gobierno porteño, señaló que se limitaron a clausurar el local por seguridad y que la cuestión debía dirimirse entre privados. REFACCIÓN

REFACCIÓN

Las obras incluyeron el recambio de 126 metros cuadrados de mármoles, la reparación de otros 200 metros cuadrados de ese revestimiento, el arreglo de 115 metros lineales de molduras y la renovación de 350 metros cuadrados de cerámicas

El Salón Esmeralda, el más lujoso, exhibe la gran pileta de 50.000 litros de agua a 11 grados de temperatura, que proviene de un pozo de 120 metros de profundidad. Se renueva constantemente. Está revestida de mármol blanco de 4 centímetros de espesor, un material considerado una rareza. Con la toalla anudada a la cintura los clientes, de diferentes edades, ingresan a tres tipos de baños: sauna, turco y finlandés, con temperaturas que van desde los 80 hasta los 50 grados, secos y húmedos. “Funciona todo muy bien”, asegura Ireneo Borchéz, foguista. Desde hace 44 años trabaja en Colmegna regulando el calor y el vapor de los cubículos de madera. A pocos metros hay un buffet y un sitio especial con camastros para dormir la siesta. En el entrepiso, están las camillas para someterse a tratamientos para la piel de la mano de Ludmila García, como así también disfrutar de unos masajes a cargo de Rosa Torres, con 18 años en el local. En el Buenos Aires de fines del siglo XIX había muy pocas viviendas con tina o bañera. El agua era un bien preciado. Existía una costumbre hoy inimaginable: los baños “a domicilio”: un carro tirado por caballos transportaba una ducha portátil. En 1884 Luis Colmegna, un masajista atractivo y amable que casi no hablaba español, llegó desde el lago de Como. Con habilidad, se relacionó con la alta sociedad porteña en ascenso que copiaba las costumbres de Europa. Le financiaron el proyecto para crear un centro de hidroterapia. El arquitecto Francesco Tamburini, con varias obras emblemáticas en la ciudad, entre ellas la Casa Rosada y el Teatro Colón, fue el elegido. No anduvo con chiquitas: se inspiró en las Termas de Caracalla (año 235), una de las siete maravillas de Roma. Los materiales fueron traídos de Europa: mármol blanco de carrara, mármol rojo de Verona, mármol de Calacatta y Bardiglio, molduras, guardas, adornos, rejas, pisos, vitrales, herrajes de bronce. Todos estos elementos son los que están rescatando. En 1895, el local se abrió al público bajo el nombre de Instituto Médico de Hidro Electroterapia. De a poco Colmegna se fue convirtiendo en un sitio vinculado con el poder económico y político, un lugar de relax, pero también un punto oculto de la mirada del púbico, ideal para hacer sociales y buenos negocios. “Acá vinieron todos los expresidentes, empezando por Roca, salvo Néstor Kirchner”, cuenta Borchez.

DAÑOS

DAÑOS

Los dueños del spa presentaron una demanda por unos siete millones de dólares por los daños generados por la obra del subte

Victoria Colmegna, descendiente del fundador, guarda los registros literarios del spa: “En El Aleph, Borges menciona los baños turcos de Sarmiento y Esmeralda. Además, el escritor Witold Gombrowicz seguramente disfrutó de esos saunas, como así también lo hizo el artista Marcel Duchamp de paso en la ciudad”. La mujer creció en el centro de hidroterapia donde organizó, en los 80, muestras de arte y desfiles, cuando lo visitaban Sergio De Loof o Roberto Jacoby. Entre los clientes famosos, Cachito recuerda con afecto a Diego Maradona. “Venía todos los miércoles con Coppola”, afirma. Se jacta de haber charlado con la Mona Giménez, jugadores de River y de Boca, Ringo Bonavena y la selección de voleibol. Entre las mujeres, dice haber visto a María Julia Alsogaray. También lo frecuentaron Eleonora Cassano, Susana Giménez y la bailarina Maya Plisétskaya. En la década del 60 Roberto, hijo de don Luis, lo abrió a las mujeres y agregó tres pisos más. Construyó en altura un gimnasio, una sala de baile y una segunda pileta. Tenía agua climatizada, estaba cubierta de venecitas y la protegía un techo desplegable. Era de uso mixto y miles de chicos tomaron ahí clases de natación. En el gimnasio llegó a bailar el elenco de Marcelo Tinelli y a dar unos pasos John Travolta, durante una visita a Buenos Aires. En los noventa se intervino la fachada con materiales de dudosa calidad para darle un aspecto más moderno. El interior se conservó.

MÁRMOLES ORIGINALES

MÁRMOLES ORIGINALES

En la pileta principal, que emula el lujo de los baños romanos, lograron salvar los mármoles originales. Los saunas volvieron a levantar temperatura; emanan vapores y aromas a aceites esenciales de acuerdo a técnicas milenarias

Desde sus orígenes, el local fue sitio obligado de abogados y jueces que llegan desde Comodoro Py o Tribunales. “Decían que en Colmegna funcionaba un juzgado paralelo”, cuenta uno de los empleados que prefirió no dar su nombre. Recuerda especialmente a Norberto Oyarbide, el juez federal cuestionado por su vida suntuosa, fallecido en el 2021. “Era tan fan de nuestro sauna que llegó a contratar a la Camerata Bariloche para que tocara acá en su cumpleaños”, revela. Fue el propio juez quien le anunció a la prensa que el expresidente Mauricio Macri se le apareció un día en el spa para preguntarle por qué su nombre estaba en todos los diarios en la causa de las escuchas telefónicas. “Discutieron y después de eso había que hacer salir a uno para que el otro ingresara”, recuerda uno de los empleados. El público se fue renovando. Nuevos clientes llegan con el sueño de rescatar el lujo y el hedonismo de viejas épocas. ¿Se animará Javier Milei a escaparse de la Rosada para disfrutar de un baño relajante?

Torta de Selva Negra

Ingredientes:

Bizcocho de chocolate:

6 huevos

180 g de azúcar

150 g de harina

30 g de cacao en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

Relleno y decoración:

400 g de cerezas o frutillas (frescas o en almíbar)

500 ml de crema para batir

80 g de azúcar

100 g de chocolate rallado o en virutas

50 ml de licor de cerezas (opcional)

Instrucciones:

Precalienta el horno a 180°C y enmanteca un molde de 24 cm.

Para el bizcocho, bate los huevos con el azúcar hasta triplicar el volumen. Añade la harina, el cacao y el polvo de hornear tamizados.

Vierte en el molde y hornea por 30-35 minutos. Deja enfriar y corta en tres capas.

Para el relleno, bate la crema con el azúcar hasta que esté firme.

Moja las capas de bizcocho con licor (opcional), rellena con crema y cerezas o frutillas. Decora con crema, virutas de chocolate y más cerezas.

La ciudad secreta: entre los túneles de las quintas de Flores y el pasaje La Porteña

Los túneles de Flores

En pleno barrio de Flores, por debajo de la Escuela Técnica Fernando Fader, se abre un conjunto de túneles subterráneos que conectan el viejo Palacio Las Lilas con la Basílica de San José de Flores.

Jessica Blady

Bajo las calles de Buenos Aires hay una ciudad secreta. Un entramado de túneles arcaicos, como los ubicados en la Manzana de las Luces, cuya antigüedad se remonta a finales de 1600 o principios del siglo XVIII. Hasta el día de hoy, la procedencia y la finalidad de esta red subterránea sigue siendo un misterio, y su indagación resulta aún más complicada si medimos el inevitable paso del tiempo que obstaculizó y modificó sus atributos originales, muchas veces reemplazados por un esqueleto de cañerías, la construcción de los subterráneos y los cimientos de las edificaciones más modernas, indiferentes de la belleza y de la historia que esconden en sus entrañas.

Remodelación de la fachada de la Manzana de las Luces

Remodelación de la fachada de la Manzana de las Luces

Entre las hipótesis que manejan los historiadores, se cree que los túneles –al menos los de la Manzana de las Luces– fueron levantados por los jesuitas con la finalidad de establecer conexiones entre los edificios más importantes de la orden. Otras conjeturas apuntan al contrabando de mercaderías, aprovechando la cercanía del fuerte (actual emplazamiento de la Casa Rosada) con el puerto; a la defensa o una vía de escape frente a una eventual invasión enemiga; y hasta la utilización por parte de alguna secta o logia relacionada con la masonería. También existe la teoría de que ciertos sectores marginados de la sociedad los usaban como escondite, de manera similar a las catacumbas parisinas. Imposible saberlo a ciencia cierta.

Los lugares subterráeos

Cerca del Casco Histórico de Monserrat, en el límite con San Telmo, se pueden visitar los túneles del zanjón de Granados, la obra de recuperación arqueológica (privada) más importante de la Ciudad, que alberga el sistema de desagües más antiguo de Buenos Aires. Más acá en el tiempo, trazado en 1912 e inaugurado cuatro años después durante la presidencia de Victorino de la Plaza, se destaca el túnel del Ferrocarril Oeste (FCO): un canal de vía única pensado para unir el puerto de Buenos Aires con Once. El corredor atraviesa la Casa Rosada y las profundidades del Congreso descendiendo por la avenida Rivadavia, aún más abajo de la línea A del subterráneo; y cuya finalidad era la circulación de distintos tipos de trenes, que algunos pasajeros todavía recordarán, gracias a un servicio frecuente entre la localidad de Castelar y Puerto Madero, durante la década del noventa.

El Zanjón de Granados, una visita imperdible a los viejos desagües de la ciudad

El Zanjón de Granados, una visita imperdible a los viejos desagües de la ciudad

El barrio de Flores también atesora bajo sus calles un pedacito de la Buenos Aires colonial. Para ser más exactos, en el número 54 del pasaje La Porteña funciona la Escuela Técnica n°6 Fernando Fader, que pasó a ocupar su sede actual –el famoso ‘Palacio Las Lilas’– en 1927. El edificio, cuya construcción es anterior al año 1885, esconde sus propios misterios, como los intrincados túneles que recorren varias cuadras hasta la Basílica de San José de Flores y, según cuentan aquellos que pudieron recorrerlos, todavía exhiben los vestigios de la época: en las paredes de uno de ellos se pueden ver los grilletes que se usaban para los esclavos a finales del siglo XIX.

Pueblo de quintas y túneles secretos: la enorme chacra de Diego Flores

Oficialmente, Flores nunca fue fundado como barrio, pero su ‘fecha de nacimiento’ está ligada a la creación del Curato de San José de Flores, el 31 de mayo de 1806 (aprobada por la Legislatura porteña en el año 2000). Su nombre, como muchos distritos porteños, se desprende del antiguo dueño de las tierras que, a principios del siglo XIX, ya eran conocidas por la enorme chacra de Juan Diego Flores.

Mucho cambió desde aquel pueblo a la vera del Camino Real del Oeste (la actual avenida Rivadavia), parada obligada de las carretas rumbo a Luján y Mendoza, y lugar de veraneo de familias patricias y personajes ilustres de la historia argentina –Juan José Paso, Ambrosio Mitre (padre de Bartolomé), Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas– que hacían gala de sus quintas, muchas de las cuales todavía sobreviven… como el Palacio Las Lilas.

Una foto antigua del "Palacio Las Lilas"

Una foto antigua del "Palacio Las Lilas"

La mansión de estilo Tudor fue mandada a construir por Mr. Robert Agar, un acaudalado ciudadano escocés (o inglés, según las fuentes) y funcionario del Ferrocarril del Oeste, cuyo apellido se relaciona con la firma de maquinarias agrícolas y agroquímicos Agar Cross y Cia. En 1885, ‘Las Lilas’ –originalmente bautizada como Hollymount– ya ocupaba el predio constituido entre las actuales calles Condarco, Yerbal, Terrada y la avenida Rivadavia (por aquel entonces se llamaban Chacabuco, Buenos Aires, Alsina y Camino Real), rodeada de jardines con cercos de madreselvas y plantaciones de paraísos, plátanos, acacias y aromos.

El momento de esplendor no duró mucho y las casaquintas comenzaron a desaparecer bajo el avance de la urbanización de la zona. Vaya a saber por qué, los Agar vendieron la propiedad alrededor de 1910 y la fastuosa residencia pasó a manos del Dr. Joaquín Gnecco, padre de la odontología legal argentina, perteneciente a una antigua familia radicada en el barrio. Gnecco “refaccionó íntegramente el escritorio y biblioteca… agregando un ascensor para elevarse a la pasarela superior que rodeaba todos los lados. Fue en ese tiempo una de las más completas bibliotecas privadas médico-científica del país, alcanzando más de 15.000 volúmenes. La casona era tan grande que tenía montado su consultorio y quirófano allí”, asegura un artículo publicado en 2019 por la Revista de la Asociación Médica Argentina.

Un año antes de la muerte del doctor, los terrenos de la quinta se subdividieron en 29 lotes para viviendas, pero Las Lilas se salvó de la desaparición. Sin embargo, debido a esta transformación debieron sumar la construcción de un pasaje central para facilitar el acceso a la casona; inicialmente se lo denominó Intendente Noel, y dos años después pasó a llamarse La Porteña, en homenaje a la primera locomotora que circuló por Buenos Aires. Tras la muerte de Gnecco, su viuda, María Teresa Bermúdez de Gnecco, decidió arrendar la propiedad al Club de Flores, que funcionó en dicha sede entre los años 1918 y 1923. El 9 de noviembre de 1924 se subastaron los lotes adyacentes y en 1926, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública adquirió la mansión de doña María, donde un año después se establecería la Escuela Profesional N°5 de Artes Decorativas y Aplicadas a la industria Femenina –predecesora de la actual Escuela Técnica n°6 Fernando Fader–, con entrada por el n° 54 del pasaje La Porteña.

El acceso al ex Palacio Las Lilas se realiza por el 54 del pasaje La Porteña.

El acceso al ex Palacio Las Lilas se realiza por el 54 del pasaje La Porteña.

El misterio del pasaje La Porteña

El pasaje La Porteña se extiende a lo largo de una sola cuadra, entre Yerbal y Rivadavia. No hay grandes edificaciones, solo viviendas y, por supuesto, la entrada de la escuela Fader, que se destaca de la mano izquierda. Horacio Molino, en un nota para Flores de Papel | El periódico de San José de Flores, cuenta que en el año 2000 el Centro de Gestión y Participación no. 7 solicitó “que se tratara de averiguar si eran verdad los rumores sobre la existencia de un túnel o de alguna construcción subterránea existente debajo del colegio”. En una primera inspección se descubrió un hermoso aljibe en pleno patio y, debajo de él, una enorme cisterna en casi perfecto estado de conservación.

“El conjunto de aljibe, cisterna, el albañal que trae agua desde la terraza, el pozo de decantación, la escalera circular, todo intacto, eran realmente algo soberbio para una ciudad que destruyó casi toda evidencia material de los sistemas de abastecimiento de agua del siglo XIX”, escribe Molino, describiendo una construcción bajo tierra que supera los dos metros de diámetro y hasta los cinco de alto; el único conjunto de este tipo entero y bien preservado en la ciudad.

El aljibe, testigo de la historia subterránea de Buenos Aires, es conservado en el patio del ahora Colegio Fader.Patricia Gallardo (Contenidos Digitales)

El aljibe, testigo de la historia subterránea de Buenos Aires, es conservado en el patio del ahora Colegio Fader.Patricia Gallardo (Contenidos Digitales)

Plano de la planta baja del Colegio Fernando Fader con el acceso a la cisterna. Foto: Archivo Museo de Flores.

Plano de la planta baja del Colegio Fernando Fader con el acceso a la cisterna. Foto: Archivo Museo de Flores.

Escalera curva que desciende a la cisterna.

Escalera curva que desciende a la cisterna.

Albañal de entrada de agua y agujero circular del aljibe superior

Albañal de entrada de agua y agujero circular del aljibe superior

El pasaje La Porteña fue recuperado y puesto en valor.

El pasaje La Porteña fue recuperado y puesto en valor.

El hallazgo convirtió a la escuela en un hito porteño, que en el año 2005 pasó a ser parte de la Guía del Patrimonio Cultural de Buenos Aires, lo que le dio reconocimiento oficial a su existencia e importancia. Los profesores más antiguos de la Fader, y aquellos que pudieron recorrer los túneles cuando se abrieron al público, aseguran que el edificio está conectado por un pasadizo con el ferrocarril y que el túnel del aljibe recorre varias cuadras bajo tierra hasta llegar a la Iglesia de San José de Flores. Lamentablemente, si bien el lugar atravesó una limpieza de escombros allí depositados, el piso de baldosas francesas de Marsella y el pozo para acumular la tierra en suspensión sufrieron daños irreparables, quizás en el ímpetu de la búsqueda de un tesoro escondido que jamás existió.

Foto antigua de la Iglesia San josé de Flores.

Foto antigua de la Iglesia San josé de Flores.

El folklore florense sostiene que cada una de las quintas del barrio tenía su túnel privado que remataba en la Basílica. Es decir, existía un ‘túnel madre’ que llegaba hasta la iglesia y a partir de este se abrían diferentes brazos. Pero, ¿para qué se utilizaban? Hay dos teorías bien marcadas, según el Museo Barrio de Flores. Unos afirman que tenía una función política, de escape, ya que ayudaban a los habitantes a refugiarse de los malones que asediaban la zona, y permitía ‘la salvación en la iglesia’. La otra hipótesis sostiene que eran utilizados por los dueños de los caserones para dirigirse a la misa del domingo y de regreso a sus casas, cuando los terrenos, luego de las lluvias, se hacían intransitables... o, tal vez, a los ricachones de la época no les interesaba mezclarse con la plebe.

La fachada actual de la Basílica de San José de Flores

La fachada actual de la Basílica de San José de Flores

Se vendió una obra millonaria de Mondongo que sería la más cara del arte argentino

Los quince paneles que integran la instalación “Argentina (paisajes)”, que se exhibe ahora en Malba Puertos, fueron comprados por el coleccionista Andrés Buhar en US$1.270.000; los mostrará en un espacio subterráneo creado especialmente en Puerto Madero

Celina Chatruc

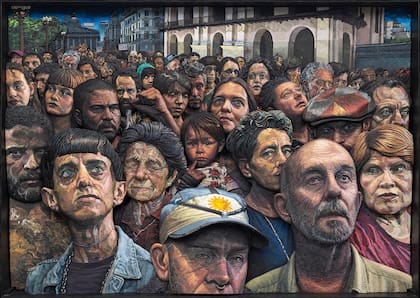

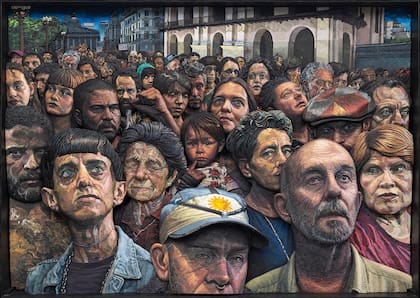

Parte de la instalación Argentina (paisajes), cuando fue exhibida en el museo Moderno con los 15 paneles ubicados en forma circular

Parte de la instalación Argentina (paisajes), cuando fue exhibida en el museo Moderno con los 15 paneles ubicados en forma circular

En un año excepcional para el dúo Mondongo, otra noticia impactante pone a sus obras realizadas con plastilina en boca de todos: el coleccionista Andrés Buhar compró por 1.270.000 dólares Argentina (paisajes), una instalación de 45 metros lineales distribuidos en 15 paneles de 2x3 metros. Exhibida actualmente en Malba Puertos, demandó a Juliana Laffitte y a Manuel Mendanha cinco años de trabajo, entre 2009 y 2013. Ese valor la ubica en el podio de las mejor vendidas del arte argentino en forma privada y hasta podría ser la nueva número uno, pero es difícil afirmarlo cuando un misterio envuelve aún al De la Vega que hasta aquí se conocía como récord.

Por un valor similar no confirmado se vendió en arteba, en 2019, una pintura mural 7x2 metros realizada por Jorge de la Vega en 1967. Trascendió que el comprador habría sido el empresario farmacéutico Daniel Sielecki, quien había pagado entre 1,2 y 1,3 millones de dólares a la galería MC. Junto a su socio Hugo Sigman, ambos habían comprado en 1995 en Ruth Benzacar Desocupados (1934), de Antonio Berni, por una suma estimada entre 800.000 y un millón de dólares. Por otra parte, en subastas el récord lo tiene desde hace más de una década Concierto (1941), de Emilio Pettoruti, vendida en Christie’s (NY) en 2012 por 794.500 dólares.

Manuel Mendanha y Juliana Laffitte, integrantes del dúo Mondongo, con el Baptisterio de los colores instalado en Arthaus

Manuel Mendanha y Juliana Laffitte, integrantes del dúo Mondongo, con el Baptisterio de los colores instalado en Arthaus

“Esto es lo contrario de la banana de Cattelan: en un momento en que el trabajo artesanal está perimido, ellos van a contrapelo. Es interesante el acto de resistencia”, dijo Buhar, impulsor del centro cultural Arthaus, en cuya terraza acaba de instalar en forma permanente otra pieza monumental de Mondongo: El Baptisterio de los colores (2021), una estructura de cinco metros de diámetro por cuatro de alto concebida para ofrecer una experiencia inmersiva con 3276 bloques de plastilina de distintos tonos. En 2027 inaugurará otro espacio con acceso gratuito concebido especialmente para exhibir su nueva instalación, probablemente subterráneo, cercano a la Reserva Ecológica.

"Es lo contrario de la banana de Cattelan", dice Andrés Buhar, coleccionista e impulsor de Arthaus, que compró varias obras de Mondongo

"Es lo contrario de la banana de Cattelan", dice Andrés Buhar, coleccionista e impulsor de Arthaus, que compró varias obras de Mondongo

“Hay obras que claramente nacen para ser públicas, y este es el caso. Mi lógica es buscar nuevos espacios para exhibir el arte, ver de qué manera generar un interés colectivo”, dijo Buhar, integrante del consejo de Fundación Malba, quien confesó su admiración por Eduardo Costantini, reconocido el año pasado con el Premio arteba al Coleccionismo. “Es una fuente de inspiración para mí –agregó-. Es fundamental para el arte argentino, todo lo que hizo y lo que seguirá haciendo”.

El "Baptisterio de los colores" (2021), instalado en forma permanente en ArthausMondongo

El "Baptisterio de los colores" (2021), instalado en forma permanente en ArthausMondongo

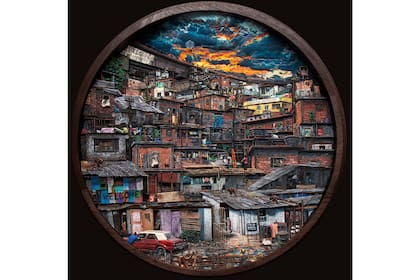

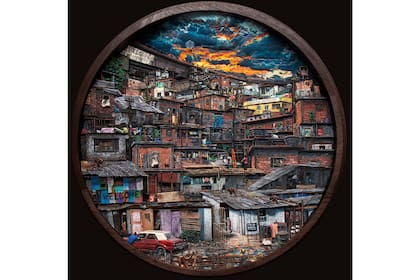

Este año, el fundador del Malba compró por una suma de seis cifras en dólares la Manifestación de Mondongo realizada en plastilina, pesa 120 kilos y está conformada por retratos tridimensionales de familiares, amigos y colegas de la pareja. Se exhibía en la sede de Barrio Parque a modo de homenaje a Antonio Berni junto junto con la obra original del maestro rosarino, una ambientación de una villa con chapas y Villa II (2023), adquirida por el empresario Esteban Deak.

La "Manifestación" de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Eduardo Costantini

La "Manifestación" de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Eduardo Costantini

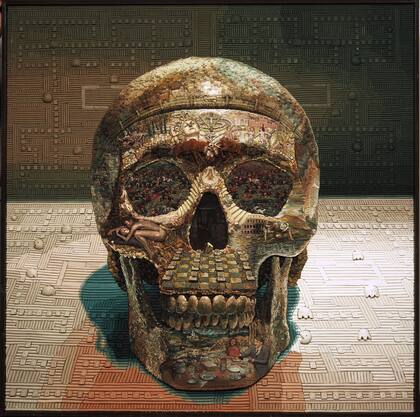

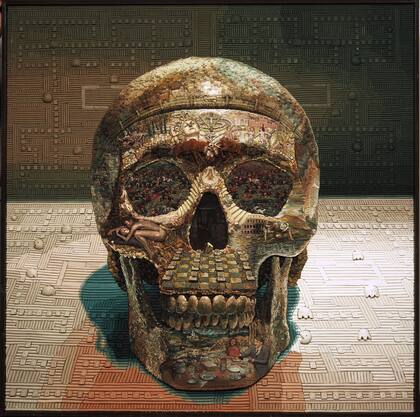

Como parte de la muestra Mondongo sin título, en la sede de Arthaus se exhiben ahora por primera vez en la Argentina dos calaveras (la #2 y la #8 de una docena realizada con el mismo material entre 2009 y 2013), que pertenecían a coleccionistas de Bélgica y de Chicago, y un enorme billete de dólar de la serie Merca (2005), diseñado con 60.000 clavos. Todas ellas pertenecen a la colección de Buhar, que acaba de sumar además otra compra por una cifra que no quiso revelar: El sueño de la razón (2008), díptico que recrea con plastilina e hilo la cruda imagen del cuerpo de una joven violada y asesinada junto a la República de los Niños. Evoca un caso real, ocurrido en 2003.

Obra de Mondongo que forma parte del díptico titulado "El sueño de la razón", con la República de los Niños de fondo, comprada por Buhar

Obra de Mondongo que forma parte del díptico titulado "El sueño de la razón", con la República de los Niños de fondo, comprada por Buhar

“El foco de Mondongo no se ciñe a un crimen atroz, sino que también mira hacia un periodo de gran agitación en el que la democracia misma aparece como una fantasía, y cuyos crímenes a menudo permanecen sin resolver”, escribió el prestigioso curador Kevin Power sobre este trabajo, que se exhibió en 2017 en Los Ángeles como parte del programa Pacific Standard Time: LA/LA. Y Héctor Olea, en Mondongo está en el detalle (2018), apunta que “la imagen antecede a movimientos como Ni una menos, es una denuncia radical de la violencia de género siempre presente”.

La instalación de Mondongo, exhibida actualmente en Malba Puertos...Gentileza Malba P

La instalación de Mondongo, exhibida actualmente en Malba Puertos...Gentileza Malba P

La instalación Argentina (paisajes) tiene su propia historia inquietante. Durante un viaje a Entre Ríos, entre el murmullo de los bichos, las pisadas sobre hojas secas y el ladrido de los perros, la pareja tomaba fotos cuando se encontró con Keto, un hombre sordo que vivía a la intemperie. Los recibió carneando una mulita para celebrar la Nochebuena. Según ellos, la sangre le manchaba la cara y la ropa cada vez que su cuchillo golpeaba el costillar del animal.

Obra de la serie Merca, realizada con 60.000 clavos, que también pertenece a Buhar

Obra de la serie Merca, realizada con 60.000 clavos, que también pertenece a Buhar

Eso explica en parte las huellas siniestras en un paisaje que, sólo en apariencia, evocaba cuando se presentó por primera vez en el Moderno Los nenúfares de Monet. En esta versión entrerriana se respira un clima denso, por momentos perverso, en el que se puede descubrir una oreja humana tirada sobre el pasto, un par de zapatillas colgadas de las ramas, un cetro de chamán indígena y el reflejo de gente que grita en la costa del río Uruguay. Son los recuerdos que trae el agua del supuesto canibalismo practicado por los aborígenes originarios y de los vuelos de la muerte que se habrían realizado en la zona durante la dictadura militar.

En acción: los Mondongo trabajando en su taller

En acción: los Mondongo trabajando en su taller

Las ramas que se inclinan vencidas sobre el piso en medio del monte después de la inundación, mientras otras que crecían derechas buscando el sol, son según ellos una “metáfora de las posibilidades que residen en el deseo”. En su afán de vincular la obra con la realidad del país, marcada por reiterados ciclos de muerte y renacimiento, los artistas desestimaron la idea original de incluir la imagen de una retroexcavadora y un propietario latifundista.

Las ramas son, según Mondongo, una “metáfora de las posibilidades que residen en el deseo...”Gentileza Malba Puertos

Las ramas son, según Mondongo, una “metáfora de las posibilidades que residen en el deseo...”Gentileza Malba Puertos

“Esta serie nos ofrece más que una representación visual -escribió Power-: transmite el drama latente de la naturaleza, donde la belleza surge del caos primario y la energía de la vida brota en medio de la muerte y la putrefacción. El origen de Argentina (paisajes) está en la observación de la tierra, pero también en el entendimiento profundo de lo que nos hace humanos y lo que nos conecta con nuestra historia y nuestra geografía”

Luego de su exitoso debut, que atrajo a 85.000 personas en el Moderno en 2013, el conjunto de paisajes se exhibió en instituciones como el MAXXI de Roma (2016) y el Museo Provincial de Arte Contemporáneo en Mar del Plata (2022). Hasta que llegó a Malba Puertos, donde integra hasta marzo la muestra Ensayos naturales curada por Alejandra Aguado, permaneció guardado en un depósito porque el dúo Mondongo no estaba dispuesto a separarlo ni a venderlo a alguien de otro país, pese a que habría tenido una oferta de Emiratos Árabes.

La "Calavera 5" de Mondongo será ofrecida por Barro en Art Basel...Gentileza Barro

La "Calavera 5" de Mondongo será ofrecida por Barro en Art Basel...Gentileza Barro

La gran pregunta ahora es quién se llevará la Calavera #5 de Mondongo que Barro ofrecerá en Art Basel, y que Costantini habría querido comprar hace años en una subasta. Entre las microescenas de plastilina que la componen tiene sobre su nariz el famoso urinario con el cual Marcel Duchamp cambió la historia del arte al convertirlo en Fuente, hace más de un siglo. “Es increíble como logran ser populares –observó Buhar-, tocando temas centrales del arte con los que logran interpelar a todos los públicos”.

Villa II, de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Esteban Deak

Villa II, de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Esteban Deak

El trabajo con recursos no convencionales es una de las principales características en las obras del grupo, fundado en 1999 con Agustina Picasso, quien luego se casó con Matt Groening y formó una familia con el creador de Los Simpson en Estados Unidos. Para entonces ya habían ganado fama internacional gracias a los retratos de los reyes Juan Carlos y Sofía de España, y su hijo Felipe, realizados en 2003 con espejitos de colores. Una irónica referencia a lo que los pueblos americanos recibieron de los conquistadores españoles a cambio de oro y plata.

El dúo Mondongo en su taller

El dúo Mondongo en su taller

Entre los retratos realizados con materiales relacionados con los personajes se cuentan el de Diego Maradona compuesto por cadenitas de oro, el del Che Guevara con balas, el de Eva Perón con pan o el de Lucian Freud con carne ahumada. Algunos de ellos, que incluyen el de Ruth Benzacar con fósforos y el de Federico Klemm con tachas de metal, se exhiben hasta mediados de este mes en Torre Macro.

En mula y con clima extremo, el médico que cura en las montañas más altas del norte argentino

Santos Ramos guía en mulas alquiladas al Dr. Jorge Fusaro a través del terreno rocoso del Cerro Chañi

El doctor Jorge Fusaro organiza giras médicas tres veces al año a través del Cerro Chañi en la provincia de Jujuy. El fotógrafo argentino Rodrigo Abd lo acompañó y registró en imágenes la visita a los pacientes

Jesica Rizzo

El Dr. Jorge Fusaro por un sendero de montaña en su camino para atender a familias dispersas por el Cerro Chañi, en la provincia de Jujuy. Recorre kilómetros de terreno implacable en mula, soportando frío, lluvia, viento y agotamiento, para visitar a varias docenas de familias dispersas por la montaña más alta del norte de Argentina.

El Dr. Jorge Fusaro por un sendero de montaña en su camino para atender a familias dispersas por el Cerro Chañi, en la provincia de Jujuy. Recorre kilómetros de terreno implacable en mula, soportando frío, lluvia, viento y agotamiento, para visitar a varias docenas de familias dispersas por la montaña más alta del norte de Argentina.

Chañi es considerada una montaña sagrada por el pueblo indígena Kolla que vive allí. Tiene temperaturas extremas, picos nevados todo el año y es hogar de animales llenos de simbolismo, como el puma y el cóndor

Chañi es considerada una montaña sagrada por el pueblo indígena Kolla que vive allí. Tiene temperaturas extremas, picos nevados todo el año y es hogar de animales llenos de simbolismo, como el puma y el cóndor

El Dr. Jorge Fusaro examina a Issac Santos en la comunidad rural de Pie de la Cuesta en el Cerro Chañi.

El Dr. Jorge Fusaro examina a Issac Santos en la comunidad rural de Pie de la Cuesta en el Cerro Chañi.

“Sentir que con nuestro trabajo médico les dábamos más vida a estos pueblos, a mí me llena el corazón. Si no vamos nosotros, no va nadie”, reflexiona el médico de 38 años.

“Sentir que con nuestro trabajo médico les dábamos más vida a estos pueblos, a mí me llena el corazón. Si no vamos nosotros, no va nadie”, reflexiona el médico de 38 años.

El Dr. Jorge Fusaro examina a Patricia Santos dentro de una casa con paredes de adobe que sirve como clínica médica temporal, en Despensa en el Cerro Chañi.

El Dr. Jorge Fusaro examina a Patricia Santos dentro de una casa con paredes de adobe que sirve como clínica médica temporal, en Despensa en el Cerro Chañi.

Fusaro no sólo atiende a los residentes y deja medicina suficiente para sus botiquines, sino que también les ayuda con trámites burocráticos, hace las veces de cartero llevando documentos importantes a familiares en la ciudad y organiza sesiones de capacitación, entre otras tareas

Fusaro no sólo atiende a los residentes y deja medicina suficiente para sus botiquines, sino que también les ayuda con trámites burocráticos, hace las veces de cartero llevando documentos importantes a familiares en la ciudad y organiza sesiones de capacitación, entre otras tareas

El Dr. Jorge Fusaro examina al paciente Damián Santos dentro de una casa con paredes de adobe que sirve como clínica médica temporal, en Despensa en el Cerro Chañi.

El Dr. Jorge Fusaro examina al paciente Damián Santos dentro de una casa con paredes de adobe que sirve como clínica médica temporal, en Despensa en el Cerro Chañi.

Interior de la casa donde vive Eduardo Ramos, paciente del doctor Jorge Fusaro, en Encrucijada del Cerro Chañi

Interior de la casa donde vive Eduardo Ramos, paciente del doctor Jorge Fusaro, en Encrucijada del Cerro Chañi

El Dr. Jorge Fusaro, con boina, almuerza con residentes durante las celebraciones en honor a Justo Juez.

El Dr. Jorge Fusaro, con boina, almuerza con residentes durante las celebraciones en honor a Justo Juez.

El Dr. Jorge Fusaro escucha los latidos del corazón de Patricia Luján

El Dr. Jorge Fusaro escucha los latidos del corazón de Patricia Luján

Issac Santos sostiene su tarjeta de registro de visitas al médico después de una visita domiciliaria del Dr. Jorge Fusaro, en Pie de la Cuesta en el Cerro Chañi.

Issac Santos sostiene su tarjeta de registro de visitas al médico después de una visita domiciliaria del Dr. Jorge Fusaro, en Pie de la Cuesta en el Cerro Chañi.

Eduardo Ramos, que vive solo, sostiene una bolsa de medicamentos entregada por el Dr. Jorge Fusaro, quien se toma su tiempo para sentarse y masticar hojas de coca con su paciente, en Encrucijada en el Cerro Chañi

Eduardo Ramos, que vive solo, sostiene una bolsa de medicamentos entregada por el Dr. Jorge Fusaro, quien se toma su tiempo para sentarse y masticar hojas de coca con su paciente, en Encrucijada en el Cerro Chañi

La Cuarteada, danza tradicional donde se usan los cuartos traseros de las cabras en las celebraciones en honor a Justo Juez, en Despensa.

La Cuarteada, danza tradicional donde se usan los cuartos traseros de las cabras en las celebraciones en honor a Justo Juez, en Despensa.

El Dr. Jorge Fusaro juega al fútbol con sus pacientes en Despensa.

El Dr. Jorge Fusaro juega al fútbol con sus pacientes en Despensa.

“Mi idea de compartir es fundamental. Aprovechar ese poquito tiempo que estamos en las comunidades e intentar vivir lo que ellos viven; y si tenemos que cortar leña o caminar horas para buscar agua, lo hacemos”, dijo el doctor

“Mi idea de compartir es fundamental. Aprovechar ese poquito tiempo que estamos en las comunidades e intentar vivir lo que ellos viven; y si tenemos que cortar leña o caminar horas para buscar agua, lo hacemos”, dijo el doctor

Para algunas personas, su llegada representa la primera vez que ven a un médico. Les sorprende que siga regresando.

Para algunas personas, su llegada representa la primera vez que ven a un médico. Les sorprende que siga regresando.

El Dr. Jorge Fusaro se refresca junto a un arroyo durante un descanso del descenso del Cerro Chañi, luego de completar su recorrido médico por las comunidades rurales esparcidas por la montaña considerada sagrada por el pueblo indígena Kolla, en la provincia de Jujuy.

El Dr. Jorge Fusaro se refresca junto a un arroyo durante un descanso del descenso del Cerro Chañi, luego de completar su recorrido médico por las comunidades rurales esparcidas por la montaña considerada sagrada por el pueblo indígena Kolla, en la provincia de Jujuy.

HISTORIA

HISTORIA

DAÑOS

DAÑOS

Remodelación de la fachada de la Manzana de las Luces

Remodelación de la fachada de la Manzana de las Luces El Zanjón de Granados, una visita imperdible a los viejos desagües de la ciudad

El Zanjón de Granados, una visita imperdible a los viejos desagües de la ciudad Una foto antigua del "Palacio Las Lilas"

Una foto antigua del "Palacio Las Lilas" El acceso al ex Palacio Las Lilas se realiza por el 54 del pasaje La Porteña.

El acceso al ex Palacio Las Lilas se realiza por el 54 del pasaje La Porteña. Plano de la planta baja del Colegio Fernando Fader con el acceso a la cisterna. Foto: Archivo Museo de Flores.

Plano de la planta baja del Colegio Fernando Fader con el acceso a la cisterna. Foto: Archivo Museo de Flores. Escalera curva que desciende a la cisterna.

Escalera curva que desciende a la cisterna. Albañal de entrada de agua y agujero circular del aljibe superior

Albañal de entrada de agua y agujero circular del aljibe superior El pasaje La Porteña fue recuperado y puesto en valor.

El pasaje La Porteña fue recuperado y puesto en valor. Foto antigua de la Iglesia San josé de Flores.

Foto antigua de la Iglesia San josé de Flores. La fachada actual de la Basílica de San José de Flores

La fachada actual de la Basílica de San José de Flores Parte de la instalación Argentina (paisajes), cuando fue exhibida en el museo Moderno con los 15 paneles ubicados en forma circular

Parte de la instalación Argentina (paisajes), cuando fue exhibida en el museo Moderno con los 15 paneles ubicados en forma circular La "Manifestación" de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Eduardo Costantini

La "Manifestación" de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Eduardo Costantini Obra de Mondongo que forma parte del díptico titulado "El sueño de la razón", con la República de los Niños de fondo, comprada por Buhar

Obra de Mondongo que forma parte del díptico titulado "El sueño de la razón", con la República de los Niños de fondo, comprada por Buhar La instalación de Mondongo, exhibida actualmente en Malba Puertos...Gentileza Malba P

La instalación de Mondongo, exhibida actualmente en Malba Puertos...Gentileza Malba P Las ramas son, según Mondongo, una “metáfora de las posibilidades que residen en el deseo...”Gentileza Malba Puertos

Las ramas son, según Mondongo, una “metáfora de las posibilidades que residen en el deseo...”Gentileza Malba Puertos

La "Calavera 5" de Mondongo será ofrecida por Barro en Art Basel...Gentileza Barro

La "Calavera 5" de Mondongo será ofrecida por Barro en Art Basel...Gentileza Barro Villa II, de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Esteban Deak

Villa II, de Mondongo, exhibida este año en Malba y comprada por Esteban Deak