La primera disco en Costanera. Tres amigos de Highland, veranos en Punta y vecinos que tiraban lavandina desde los balcones

Diego “El Mono” D’Alvia en Bulldog, el boliche con el que hizo su primera experiencia porteña, junto a Sergio, el portero del local y Fernando Bigliani, un amigo de Highland

Diego “El Mono” D’Alvia cuenta los orígenes de la emblemática discoteca fundada en los ‘90, cómo alcanzó su fama y las anécdotas inolvidables de su época dorada

Constanza Bengochea

Fue la primera disco de la Costanera. Nació en los 90, cuando la noche de Buenos Aires era un mezcla imparable de energía y diversidad, un reflejo de una ciudad que vivía bajo la ilusión de que todo era posible. “Caix fue algo increíble. Era enorme. Tenía capacidad para 3000 personas. Había tres turnos: la matinée, la noche y el after, algo que también fuimos pioneros porque los sábados, después que cerraba el boliche, en el piso de arriba funcionaba el after que duraba hasta el mediodía del domingo”, cuenta Diego “El Mono” D’Alvia, uno de sus fundadores.

Diego, que fue una figura emblemática del entretenimiento nocturno porteño, prefiere evitar la expresión “mundo de la noche”. Lo considera peyorativo, cargado de connotaciones vinculadas a las drogas y al alcohol, algo que asegura nunca haber consumido en su vida.

A sus 58 años, todos lo conocen como “El Mono”. Un apodo que lo persigue desde la niñez, cuando pasaba los veranos en la quinta familiar trepando a los árboles con una agilidad que sorprendía a familiares y amigos. Actualmente, vive en Miami, aunque estos días lo encuentran en Orlando, donde está por inaugurar su nuevo restaurante. Si bien su mente está en el futuro, no puede evitar sonreír al recordar esos días donde todo comenzó.

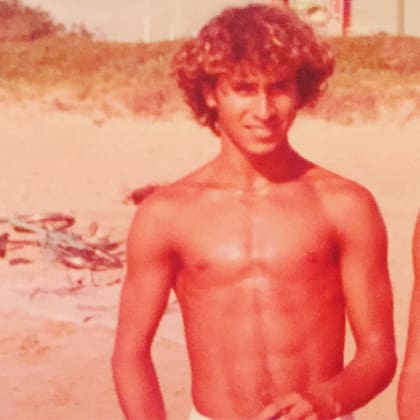

Diego “El Mono” D’Alvia pasaba sus veranos en Punta del EsteGentileza D’Alvia

Diego “El Mono” D’Alvia pasaba sus veranos en Punta del EsteGentileza D’AlviaEl inicio: los amigos de Highland y los veranos en Punta del Este

En la escuela secundaria de Obras Sanitarias, antiguamente Instituto José Ingenieros, D’alvia conoció a Eliana, una compañera que tenía una casa en el country Highland de zona norte y visitaba durante los fines de semana. Fue allí donde hizo muchos amigos, entre ellos Martín Péndola y Sebastián Valles. Juntos, disfrutaban de veranos enteros en Punta del Este. A diferencia de hoy, en aquel entonces, las vacaciones comenzaban en diciembre y se extendían hasta marzo.

“A mediados de los ‘80, yo había empezado a estudiar Medicina. El padre de Péndola que trabajaba como corredor de seguros, un hombre muy vinculado con el mundo de los negocios, nos comentó un día que había un parador de playa llamado Zorba, como El Griego, en la parada 5 de la Brava, en Punta del Este, y que lo querían subarrendar. Entonces nos propuso crear un restaurant de día y un boliche por la noche. La idea del boliche me entusiasmó de inmediato, sobre todo porque nosotros conocíamos a mucha gente que seguramente vendría. Nuestro objetivo sería atraer a un público joven, de entre 18 y 22 años, como nosotros. En cambio, la idea del restaurante no me atrajo en absoluto”, cuenta.

-¿Y qué paso?

-Con Martín y Sebastián habíamos calculado que necesitábamos una inversión de 15.000 dólares, cinco mil cada uno, así que fui a hablar con mis padres. Pero cuando les conté, por supuesto que no les interesó en lo más mínimo. Me dijeron que les parecía que no era el momento para mí porque yo estaba estudiando, me pidieron que no me desenfocase. Pero yo era un poco terco... Ellos venían de una escuela donde vos podés hacer lo que creyeras más conveniente... Es más, creo que nunca fueron personas que me dijeron ‘no’ a algo, eran bastante abiertos en general y tampoco fueron muy estrictos conmigo. Eso sí, no apoyaron mi plan ni me dieron dinero. Fue la madre de Valle, que era contadora, quien me prestó el dinero. Me pidió que se la devolviera al finalizar la temporada. Así arrancamos: como tres grandes inconscientes, sin ningún tipo de experiencia.

Un 24 de diciembre en Punta del Este, los amigos abrieron Bulldog, un nombre que tomaron prestado de una famosa cadena de coffee shops que Diego y Martín habían visto durante un viaje a Ámsterdam. A pesar de que el lugar era “básicamente un quincho” se convirtió en un éxito rotundo. “En esa época no había redes, era todo artesanal. Todo el equipamiento fue alquilado. Con Bulldog nos fue bien y mal. Bien porque logramos que el lugar, por la energía que le pusimos, estuviera lleno todas las noches de gente. Pero mal porque la falta de experiencia hizo que pudiéramos pagar todo lo que se gastó esas noches, pero no recuperamos un peso de lo que invertimos. El 50 por ciento de la gente entraba gratis porque eran todos amigos y amigos de amigos. Después, la gran mayoría también tomaba gratis”, cuenta.

Diego “El Mono” D’Alvia en Bulldog junto a Sergio, el portero del local y Fernando Bigliani, un amigo de HighlandGentileza D’Alvia

Diego “El Mono” D’Alvia en Bulldog junto a Sergio, el portero del local y Fernando Bigliani, un amigo de HighlandGentileza D’Alvia-¿Cómo siguió la historia en Buenos Aires?

-Volví a la facultad y vendí el Fiat 147 bordó que mis padres me habían regalado cuando terminé el secundario para pagarle a la madre de Valle el dinero que me había prestado. Fue la primera frustración económica en mi vida. Cambié el auto por una bicicleta. Era muy joven, todavía no había cumplido los 20.

-A pesar de que tuviste que vender el auto para saldar la deuda, decidiste intentarlo de nuevo. ¿No es cierto que “quien se quema con leche, ve una vaca y llora”?

-Es que fue así. Seguí viéndome con los chicos, teníamos buena relación pero a mí me había afectado mucho lo que había pasado. En cambio a ellos no les había cambiado sus vidas en lo más mínimo. Mis amigos no se hacía mayor problema por cinco mil dólares, pero yo había tenido que vender mi auto. Así que continué con mi vida hasta que en octubre de ese mismo año aparece un gran personaje, que después terminó siendo muy amigo: Gustavo Palmer.

Palmer, diez años mayor que Diego y sus amigos, les propuso relanzar Bulldog en Punta del Este. Aunque la primera reacción de D’Alvia fue negativa, Palmer se ofreció a cubrir la inversión inicial y todos los gastos, a cambio de que ellos se encargaran de darle “onda” al lugar, atraer a la gente y seleccionar la música que sonaría cada noche.

Diego tenía un gusto musical distinto, “poquito diferente y más avanzado de lo que la gente generalmente buscaba”, define. Eran los comienzos de Los Ramones, Lords of the New Church, Camouflage...

Ese verano Bulldog volvió a abrir sus puertas en la parada 19 de la Brava. “Fue un éxito absoluto y con un manejo más profesional. Con lo que ganamos recuperé lo que había perdido el año anterior y más. Cuando regresé a Buenos Aires me compré un auto, un Mini Cooper”, cuenta.

Luego la propuesta de abrir Bulldog se extendió a Buenos Aires, “Nosotros teníamos 21 años y sentíamos que tocábamos el cielo con las manos”, recuerda. Abrieron su disco en Talcahuano y Marcelo T. de Alvear, a media cuadra de la pizzería El cuartito. “El lugar tenía dos pisos... Bueno, en realidad era un piso y el subsuelo. Abríamos los viernes y sábados. Hubo dos cosas que ‘inventamos’: el VIP como un espacio distinto y separado, y la matinée”, agrega.

La terraza de Caix, al amanecer

La terraza de Caix, al amanecerEl nacimiento de Caix

-¿Cómo surgió Caix?

-Aunque el boliche era un éxito, la situación se volvió insostenible: estaba ubicado debajo de un edificio residencial y el volumen de la música hacía temblar las paredes de todo el lugar. Además, la cantidad de gente que se concentraba en la calle era tal que, en muchas ocasiones, los colectivos no podían pasar. Los vecinos, furiosos, llegaron a tirar bolsas de agua con lavandina desde los balcones. A pesar de que a la Municipalidad no le preocupaba demasiado, siempre que recibieran su coima, las constantes denuncias vecinales forzaron a las autoridades a intervenir. Nos dieron un plazo de tres meses para solucionar el problema.

-¿Y qué pasó?

-Una noche, después que cerramos Bulldog, íbamos con Sebastián camino a Highland, tomamos Libertador y doblamos en Salguero, luego fuimos por la Costanera para agarrar General Paz y Panamericana... En el camino por la Costanera vimos en un lugar un cartel gigante que decía algo como que ahí se estaban alquilando tierras para emprendimientos de todo tipo y un apellido “Burman”. El apellido nos sonaba.

Burman resultó ser el padre de un conocido de Highland. “Al día siguiente fuimos a verlo. Él nos contó sobre el proyecto que estaba armando en Costa Salguero y lo primero que pensé fue que el lugar era de fácil acceso, y lo más importante, no íbamos a molestar a nadie. Era bueno”.

Pero llevar adelante Caix era una inversión millonaria que los amigos no podían afrontar. “Yo todavía vivía con mis viejos. Entonces Palmer nos contactó con la familia Taranco, el padre de la familia era un exmarino que tenía un buque... a él se le ocurrió el nombre Caix, porque el lugar estaba rodeado de agua. Nos contó que es una expresión que se utiliza para ‘muelle’, creo, que en portugués”.

Con un formato similar al de Bulldog, pero llevado al extremo, Caix abrió sus puertas el 21 de abril de 1991. El lugar contaba con tres pistas de baile: una en la planta superior, con capacidad para 300 personas, otra en la terraza y la principal. Su capacidad para 3.000 personas lo convirtió en un coloso de la noche porteña. Caix ofrecía tres turnos, algo innovador en su momento. Primero la matinée, destinado a un público más joven, seguida de la noche, que atraía a los adultos. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia y los convirtió en pioneros fue el “after” y la oportunidad de prolongar la diversión más allá del amanecer. “Los sábados, cuando el boliche cerraba, el ambiente continuaba en el piso superior y duraba hasta el mediodía del domingo”, dice.

Caix la disco ubicada en el Complejo Costa Salguero, en la avenida Costanera Rafael Obligado de la ciudad de Buenos Aires. Una imagen de la terraza, sobre el río, al amanecer

Caix la disco ubicada en el Complejo Costa Salguero, en la avenida Costanera Rafael Obligado de la ciudad de Buenos Aires. Una imagen de la terraza, sobre el río, al amanecerGustavo Mustoni, más conocido como Palmer (apodo que se ganó porque su cabellera parecía una palmera), recuerda la primera noche de Caix: “Inauguramos el lugar con un evento ‘a puertas cerradas’, con celebrities y conocidos. Para la segunda inauguración, ya con públic, por a mi amistad con los hermanos Jorge y Oscar Videla, expertos circenses, creamos algo inolvidable: en la parte exterior —algo impensable hoy en día— colocamos animales exóticos como papagayos, mandriles y pelícanos en jaulas rodeadas de abundante vegetación, recreando una atmósfera única. Lo llamamos ‘Out of África’. Además, alquilamos dos helicópteros que sobrevolaban el lugar con reflectores mientras sonaba ‘Another Brick in the Wall’ de Pink Floyd, y un sample que repetía ‘Caix, Caix, Caix’. En otra noche memorable, organizamos la presentación de Highlander con Christopher Lambert, y en otra ocasión vino Anthony Delon, hijo de Alain Delon, a presentar su perfume. Recuerdo que Pata Villanueva, que frecuentaba Caix, estaba ansiosa por conocerlo. Para las barras, tomamos inspiración de Ibiza: alquilamos las barras a personas que, aunque no eran famosas, atraían público. Una de las barras fue para Pedro Luis Sporleder y Lisandro Arbizu, exjugadores de rugby, de Los Pumas”.

Entre los clientes más asiduos de la disco se encontraban figuras como Guillermo Vilas, Guillermo Coppola, Carlitos Menem Junior y el joven Guido Kaczka.

-Ustedes tenían poder de convocatoria, pero llenar Caix viernes y sábado imagino que fue un desafío. ¿Cómo lo lograron?

-Contratamos al que decían era el mejor Relaciones Públicas de Argentina, se llamaba Charly Grilli. Él tenía muy buena relación con grandes empresarios y la prensa. También contratamos a Alejandro “Chirola” Scolni, un exjugador de rugby, jugador de Belgrano Athletic y de Los Pumas. Él era muy divertido y carismático, trajo todo el ambiente del rugby que en ese tiempo era como la elite. Todo equipo de rugby que venía a la Argentina iba a bailar a Caix: Francia, los All Blacks, los Wallabies... También venían los empresarios más importantes de la Argentina y las modelos más conocidas del país.

-¿Y el disc jockey?

-Se llamaba Poppy Manzanedo, un tipo muy conocido en ese tiempo pero la figura del dj no era tan importante entonces, no era, como tal vez lo es hoy, un protagonista.

-¿Cuál fue la época de oro de Caix?

-Los primeros cinco años. Teníamos un departamento de eventos porque las mejores empresas querían hacer ahí sus fiestas, de esa manera aprovechábamos todos los días de la semana. Más adelante se sumaron las fiestas de egresados.

-¿Cómo viviste ese cambio de vida: de estudiar Medicina a convertirte en “el rey de la noche”?

-Al principio no fue algo muy diferente a lo que yo ya venía haciendo. Además, no eran todas las noches, solo viernes y sábado. Sí cambió bastante cuando nos dimos cuenta que para que el boliche realmente sea profesional y funcione teníamos que estar de lunes a viernes trabajando en un horario de oficina. Ahí fue cuando ya no pude ocuparme de la Medicina.

-¿Fue una decisión difícil de tomar?

-No, podía no podía seguir y se dio naturalmente. ¿Si me arrepentí? Alguna vez sí... pero arrepentirse de lo que uno dejó no tiene mucho sentido. Si hoy mis hijos vienen con la idea de dejar la universidad para poner un negocio les aconsejaría que no la dejen. Insistiría para que no la dejen, pero bueno, a mí nadie me insistió. Hay veces que uno, a cierta edad, no sé si está en condiciones para tomar la mejor decisión.

D’Alvia tiene cuatro hijos. En noviembre planea venir a Buenos Aires para el casamiento de su hija mayor, Juana. También es padre de Mora, Felipe y Benicio.Gentileza D’Alvia

D’Alvia tiene cuatro hijos. En noviembre planea venir a Buenos Aires para el casamiento de su hija mayor, Juana. También es padre de Mora, Felipe y Benicio.Gentileza D’Alvia-¿Cuándo dejás Caix?

-A finales de los ‘90 tuve una pelea muy grande con mis socios, con Martín Péndola, porque yo quería cambiar la visión de Caix. Sentía que el concepto se había estancado y no me gustaba el tipo de público que empezaba a frecuentarlo. Quería darle un giro, pero ellos no compartían mi visión. Mientras yo buscaba innovar y estar a la vanguardia, ellos preferían mantener un enfoque más tradicional. Así que decidí venderles mi parte y alejarme. Poco después, abrí La Morocha en el corazón de La Barra, en Punta del Este. Fue un éxito rotundo: nos visitaron el príncipe de Mónaco, Alain Delon, Naomi Campbell y Sting. Luego llevé el concepto a la Argentina”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Este lunes, Escalandrum homenajea a Piazzolla con el repertorio de Libertango y Reunión cumbre con Gerry Mulligan

Cecilia Scalisi

Pipi, en su niñez, flanqueado por Laura Escalada y su abuelo Astor Piazzolla, en el Teatro Colón

Pipi, en su niñez, flanqueado por Laura Escalada y su abuelo Astor Piazzolla, en el Teatro Colón De la interminable lista de conciertos que brindó en el mundo a lo largo de su vida, hubo uno diferente. “Una noche especial: la del 11 de junio de 1983, cuando el Teatro Colón se abrió en forma íntegra para mi música —le contaba Astor Piazzolla al autor de su libro biográfico A manera de memorias—. El Colón tiene un magnetismo especial para los argentinos. Es una meca dorada y yo no pude escaparle a esa sensación.”

Por eso, el sexteto de jazz Escalandrum, liderado por su nieto, el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, presentará este lunes Piazzolla ‘74 un concierto homenaje en celebración de los cincuenta años de dos álbumes emblemáticos –Libertango y Reunión cumbre con Gerry Mullingan, ambos grabados en Italia y considerados clásicos–, precisamente en el Teatro Colón, el escenario donde el genio bandoneonista vio realizada la consagración de su vida.

“Estamos contentos de poder tocar esta música, de haber elegido los temas que más me gustan —cuenta Pipi en diálogo —y de ofrecerlos en arreglos nuevos en calidad de estrenos”.

Programa de mano del concierto que Astor Piazzolla brindó en el Teatro Colón en 1983, dedicado a su nieto Pipi

Programa de mano del concierto que Astor Piazzolla brindó en el Teatro Colón en 1983, dedicado a su nieto Pipi–¿Cómo “reestrenar” un repertorio tan querido y presente en el oído del público?

–Preparando arreglos nuevos con improvisaciones, solos y cambios de métrica. Como es un homenaje al ‘74 tenemos un Libertango en 7x4 con otro tema de fondo –”Vayamos al diablo”–, el único que compuso en 7x4 y aquí los tocamos superpuestos. También “Meditango” en otra métrica. Trabajamos en la obra sin perder nuestra identidad, cuidando que las melodías estén claras, los tempos y la esencia de Astor y que surja nuestra impronta dejando bien representada su música.

–Te referís a los temas que más te gustan. ¿Cuáles son y por qué?

–¡Los temas lentos! Prefiero su música nostálgica y profunda, pero debe primar el equilibrio, no se puede tocar todo en el mismo registro. Me gusta Deus Xango que tiene un ritmo estable, gutural, casi afro. Me fascina toda su música y a la hora de armar el programa busco la variedad de improntas y estructuras, la diversidad de ritmos y tempos. Así elijo con mis compañeros lo mejor para la ocasión. Pero no van a faltar “Libertango”, “Años de soledad”, “Violentango” ni “Adiós Nonino”.

Adiós Nonino

“Me propuse mil veces hacer un tema superior a ‘Adiós Nonino’ y no pude. Tiene un tono intimista casi fúnebre y sin embargo rompió con todo. Era la época del Quinteto en que casi toda la música tenía la polenta de Calambre, Los Poseídos y Lo que vendrá. En cambio, Adiós Nonino terminaba al revés, como la vida, se iba yendo. Y a la gente le gustó de entrada. Será porque tiene un aire de misterio, una melodía que contrasta, una parte rítmica fuerte, después el cambio de tono y ese final glorioso con un desenlace triste”. Así describía Astor Piazzolla en el citado libro de Natalio Gorín, su melodía favorita.

Escalandrum empieza a celebrar sus 25 años de trayectoria con el concierto de este lunes en el Teatro Colón

Escalandrum empieza a celebrar sus 25 años de trayectoria con el concierto de este lunes en el Teatro Colón–¿Concidís con que fue la mejor? ¿Cómo será la versión de Escalandrum?

–Nuestro “Adiós Nonino” dura diez minutos y tiene las dos cosas que hizo él con esa pieza cuando la tocó en el Colón, primero en los ‘60 y después en el ‘83. Hay un desarrollo que evoca tanto el disco como esos dos shows. Yo coincido con él en que es su gran obra maestra, un tema increíble, el más logrado, pero a la vez el más difícil de interpretar en su espíritu porque hay muchos detalles y una sola cosa fuera de lugar te arruina la obra. Parece que hubiera sido compuesta con el famoso número de oro [el número de Dios o el número áureo de la proporción divina] porque lo tiene todo. Es de una gran belleza y no solo en la Argentina sino en todo el mundo, su música cautiva y emociona.

–¿En dónde está puesto el mayor acento de ese cuidado?

–En la articulación de los vientos, sobre todo de los saxos. Cuando se toca tango con el saxo y se quiere emular la melodía del bandoneón, resulta de mal gusto. No queda bien, es estridente, suena a otra cosa. ¡El bandoneón es todo alma! y si de pronto lo tocás con el saxo y le ponés la misma impronta, suena raro. Lo que busco desde que arrancamos con Escalandrum en Piazzolla Plays Piazzolla allá por 2010 es hacer hincapié en que la articulación sea más jazzera que tanguera. Siempre cuidamos que la estridencia de los vientos no rompa el carácter de esta música y ahí logramos el equilibrio.

–Un punto clave: el color del bandoneón y la necesidad de repartir sus líneas en un nuevo juego tímbrico según los instrumentos de los que dispone la formación.

–Con Escalandrum quedó superada esa cuestión de “Piazzolla sin bandoneón”. Hace quince años que tocamos su música y la prueba de fuego la atravesamos desde el comienzo tocando en el Festival de Tango en presencia de todos los músicos que tocaron con mi abuelo sentados en primera fila. Fue terrible y a todos les gustó. Con ese disco ganamos el Gardel de Oro y fue un reconocimiento importante. Valoro sin embargo los grupos que tocan con bandoneón porque considero que es lo característico y esa manera de tocar hay que sostenerla y cultivarla. Nosotros tomamos sus líneas con los tres vientos, tenemos el clarinete bajo que para mí es un color muy porteño porque hay algo ahí que conecta con la sonoridad de Buenos Aires. Los dos saxos de tesitura más oscura que brillante, con buen sonido y afinación. Entre ellos se complementan muy bien. También están las partes de violín y los contra-cantos que los vamos repartiendo equilibradamente, procurando no tapar la melodía, que se escuchen a nivel, sin opacar la voz principal porque hay de todo en esta música.

–Otro gran tema que mencionaste: “Años de soledad”. Cuenta en una carta cómo le pesaba la soledad en Italia.

–Le afectaba muchísimo. En esa época lo llamó a mi papá para que lo acompañe. “¡Estoy aburrido, no puedo más!” le decía. Mi abuelo nació en Mar del Plata, creció en Nueva York y tocó en las grandes orquestas de tango, en la mejor de todas, la de Aníbal Troilo donde era arreglador con solo 19 años. Pero creo que el tanguero, el tipo porteño es nostálgico por naturaleza. Y Astor supo expresar esa nostalgia de manera magistral.

–¿Por qué el Teatro Colón y cómo se siente Escalandrum en el gran escenario de la lírica?

–¡El Colón es donde mejor sonamos! Me siento feliz en este escenario. Tocamos varias veces incluso el 11 de marzo de 2021 en el que sería el 100º aniversario del nacimiento de Astor. Ahora el teatro nos convocó sabiendo que Escalandrum cumple 25 años y por ese aniversario nos encargó tomar los dos discos y presentarlos de la manera más original posible.

–¿Cómo imaginás a tu abuelo escuchando este tributo? ¿Qué te dio más allá de la música?

–Creo que estaría contento porque lo hacemos a nuestra manera y él festejaba eso. Apreciaba que interpretaran su música. Cuando había bandoneón sí era más crítico, pero no es nuestro caso. Extraño sus conversaciones sobre la música, cómo estudiar, qué escuchar. Era un abuelo cariñoso a pesar de que le gustaba hacer bromas pesadas y lo veía poco porque hacía 300 conciertos al año en el exterior. Al ser baterista me recomendaba que escuche jazz, la música con la cual se inventó el instrumento; que trate de ser creativo, que no me repita y que haga la música que me gusta; que no me quede cómodo en un lugar, que busque cosas nuevas. Él me regaló mi primera batería, pero desafortunadamente nunca me vio tocar. Se enfermó cuando yo tenía 18 años y fue algo tremendo. Estuvo casi dos años internado. Cuando llegaba a visitarlo, me veía y empezaba a hacer ritmos en la baranda de su camilla. No sé si eso era una buena o una mala señal de que estaba consciente de su tremendo estado, de un final doloroso que no se merecía.

Escalandrum y el escenario en el que mejor suenan, el Teatro Colón

Escalandrum y el escenario en el que mejor suenan, el Teatro ColónSí en cambio el tributo que se merece de una ciudad que lo recuerda. “Tengo una ilusión –revelaba Astor en la primera frase de sus memorias–: que mi música se escuche en el año 2020 y también en el 3000″, expresando, poco antes de su muerte, el anhelo con el que sueña todo artista: la inmortalidad de su obra. Esa suerte de inmortalidad que hoy, a través de su nieto y Escalandrum, convoca a celebrar esa vocación de trascendencia en los valores universales de su música.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.