“Tratar la muerte como una enfermedad es una estupidez”, dice el especialista español

Enric Benito Oliver cambió su carrera para ayudar a la gente a morir sin dolor y en paz consigo misma: “Es solo un cambio de estado. Un proceso bien organizado”

Ana D'Onofrio

Miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Enric Benito Oliver creó dos unidades de paliativos en las que ayudó a morir junto a su equipo a cerca de 350 pacientes por año durante una década

Miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Enric Benito Oliver creó dos unidades de paliativos en las que ayudó a morir junto a su equipo a cerca de 350 pacientes por año durante una décadaPALMA DE MALLORCA.- Su abuelo marcó su destino. Decidió qué iba a hacer en la vida una mañana en Pont d’ Inca, su pueblo natal en el centro de la isla, cuando lo estremecieron unos gritos desesperados. Era su abuelo Sebastián, la persona que más amaba en el mundo. Nacido en una familia modesta, Enric vivía en medio del campo, donde no faltaban gallinero ni conejera.

Allí su abuelo, maestro mayor de obra, nacido en siglo XIX y patriarca de la tribu, había construido una casa para cada uno de sus cuatro hijos, todas alrededor de la suya. Enric era el primogénito de Ramón, pero antes de cumplir los dos años la llegada de Tito le arrebató el sitial. Lamentablemente el bebé nació con una discapacidad y concentró desde entonces la exclusividad de las atenciones paternas. Ahí fue cuando el abuelo Sebastián salió en su ayuda, rescatándolo con infinitos mimos, paseos y enseñanzas de la orfandad emocional que sentía. Hasta que el cáncer le cayó encima.

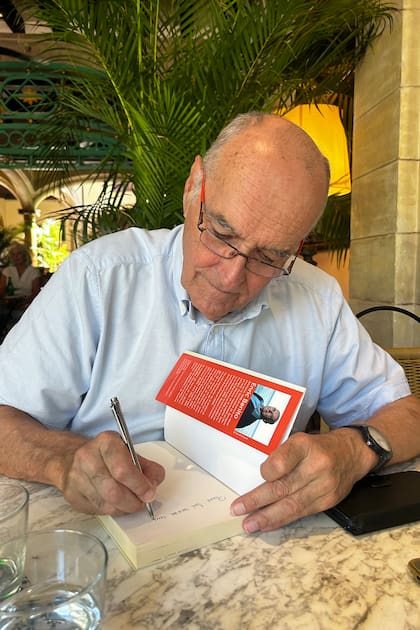

Cuando Enric, que ya tenía doce años y andaba por el patio, se estremeció por los alaridos de la agonía de quien había sido como un padre para él, se hizo de inmediato una promesa. Un pacto, como lo llama él, “con Dios, con la naturaleza, con el Universo, lo que tú prefieras”, dice hoy durante una larga conversación en el céntrico café Capuccino de la calle San Miguel, que es como si dijéramos la calle Florida en Buenos Aires. “Esto no va a quedar así, me dije. Yo tengo que dedicar mi vida a mitigar el dolor de la agonía”.

Cumplió y hasta sobrecumplió el juramento, se podría decir hoy a sus 75 años. El camino fue más duro de lo que creía y bastante largo, pero el buen humor y la felicidad que irradia su sonrisa franca gritan que valió la pena.

Enric Benito Oliver, mallorquín, doctor en medicina y oncólogo, abandonó la profesión al promediar sus cuarenta y cuando no podía irle mejor. En medio de una reunión de médicos cayó redondo al suelo. Estresazo en toda regla y dos años de profunda depresión. Reflexión, tratamientos, viaje a la India, meditación. Volvió de todo esto con una decisión tomada: adiós oncología. Sería médico paliativista y ayudaría a la gente a morir sin dolor y en paz consigo misma, como había prometido a los doce años escuchando el suplicio de su abuelo. A plantarle cara a la muerte.

Hoy miembro de honor de la Secpal (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) y pionero en la materia en el mundo de habla hispana, comenzó este camino bajo la mirada horrorizada de sus ya excolegas oncólogos. “Debes de seguir deprimido porque morir es lo peor que le puede ocurrir a alguien, y trabajar con los moribundos es insoportable, no lo vas a aguantar”, le dijo uno de ellos. No le importó nada y siguió adelante apoyado por su familia y la intuición que “es la voz del alma”.

Comenzó su segunda carrera con un Máster en paliativos en Barcelona y fundando la primera unidad de paliativos de Palma en el Hospital Virgen de la Salut y luego la del Hospital Juan March, ambos del ámbito de la salud pública. Fue aquí donde ayudó a morir junto a su equipo a cerca de 350 pacientes por año durante una década.

Cuando se hizo cargo del manejo de los servicios paliativos de toda la comunidad autónoma de Baleares sintió que algo faltaba, que había un vacío. “Se estaba trabajando bien el tema de los calmantes, los analgésicos, los acompañamientos… Pero faltaba entender y trabajar la espiritualidad, no la religión, que es otra cosa. Trabajar qué es la compasión, qué es el sufrimiento. Eso no está en los libros de medicina. Hay un proceso que se llama sanación, que es cuando el enfermo pasa de un proceso de “no quiero, me resisto” a “me entrego”. No tiene nada que ver con los parámetros clínicos. Es otra cosa. Uno puede morir entero y sin miedo, conectado con uno mismo. Eso es la sanación”.

Y ahí da un paso más y junto a un equipo de profesionales de la Secpal comienza a trabajar el concepto de “sanación”, unifican los fundamentos y las prácticas de esta nueva vertiente y lo plasman en un documento de 300 páginas de uso exclusivo para profesionales, y que fue la base de los cursos, talleres y posgrados que imparten ahora en el Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramón Llul de Barcelona.

El niño enfadado

Sus ideas, su prédica y sus conferencias están al alcance del público a través de sus videos de YouTube, en su página www.alfinaldelavida.org, y en el libro que publicó este año y que va por la cuarta edición. El niño que se enfadó con la muerte (HarperCollins), cuyos derechos Benito cede totalmente a la Fundación Secpal, relata su vida y sus vivencias en el tema del morir. Lo escribió gracias a la presión de la editorial, que leyó su prólogo en El humor de mi vida, libro escrito por Paz Padilla y publicado por la misma editorial.

La conocida presentadora española lo escribió en pandemia, luego de perder a su marido por un cáncer fulminante. Un día llamó a Benito, no para pedirle consuelo, como él imaginaba, sino para agradecerle: “Enric, gracias por lo mucho que me has ayudado con tus videos a acompañar a mi Antonio en sus momentos finales. Has sido mi guía”.

“Enseguida me di cuenta –recuerda ahora Benito– que lo que ella necesitaba era alguien que la ayudara a entender que se puede estar triste por la pérdida y, al mismo tiempo, tener una inmensa paz y gozo por la transformadora experiencia vivida al despedirse de un ser querido”.

Enric Benito Oliver publicó el libro "El niño que se enfadó con la muerte", que va por la cuarta edición

Enric Benito Oliver publicó el libro "El niño que se enfadó con la muerte", que va por la cuarta edición–Cuénteme qué hacen exactamente los médicos del equipo de paliativos.

–Algo muy lindo es cuando se dan cuenta de que no es mucho lo que hay que hacer. Hay que estar, acompañar, decir te quiero y te ayudo, tranquilo, no tengas miedo, te puedes ir en paz. No es tanto, pero es mucho. No hay que querer salvar, no hay que evitar, no hay que hacer más que estar para que el otro pueda partir en paz y nos de paz a los que estamos acompañando. Es un regalo de vida. Y no quiero con esto quitarle dramatismo ni tristeza al momento. Es un proceso natural que viene cuando ya no hay más tratamientos posibles para el paciente.

–”La muerte es un orgasmo cósmico” fue el título de la nota que le hicieron en La Vanguardia. ¡Qué imagen!

–Es que la periodista hacía honor a su trabajo y preguntaba. ¿Pero estás seguro de que la conciencia persiste? ¿De dónde te viene esa seguridad? Y seguía y seguía, porque este tema genera tanto escepticismo como curiosidad. Y entonces le dije: ‘Si mi nieto de ocho años me preguntara qué es un orgasmo, yo creo que sería obsceno que yo me pusiera a hablar de orgasmo a un niño. Ya cuando llegue el momento y la edad, él lo descubrirá. Me pasa lo mismo contigo. La muerte es un orgasmo cósmico y tú no lo puedes captar’. Listo. Me salió.

–¿Cuándo descubrió todo esto que dice?

–Son muchas cosas, pistas, no es una sola cosa… Yo lo que he aprendido de mí mismo, porque hablo de mi experiencia… No hay ninguna creencia, ningún modelo ni ninguna religión: hay experiencia humana. Yo no soy creyente, soy sapiente. Lo sé. Lo que he aprendido de mí mismo.

–Lo pasó mal en su depresión…

–Cuando me diagnosticaron depresión veo que el tratamiento funciona, tengo el apoyo de mi familia, sí, sí, pero descubro que jamás he llorado en mi vida. Porque los hombres no lloran y a los 43 años me topé con todas las lágrimas. Cuando sueltas toda la tristeza queda la conciencia limpia. Hay algo en mí que está triste, pero hay una conciencia testigo que observa y no está triste. Está lúcida, serena, tiene paz. Lo que está mirando es mi conciencia testigo, que es mi verdadero yo.

–¿Qué diferencia hay entre la conciencia y la conciencia testigo?

–La conciencia testigo es la que observa, es la esencial. La otra es la superficial, la que usas para ir por la vida. Cuando me he desidentificado de los roles, que son el yo superficial, aparece el yo verdadero. Lo otro es envoltura. Cuando me doy cuenta de esto voy haciendo limpieza de mi historia y le pregunto a mi conciencia “¿por qué está tan triste esta persona?” Y la intuición me dice: porque se traicionó.

–¿Y en qué se había traicionado?

–Al escuchar los gritos de mi abuelo prometí que quería ayudar a morir a la gente. No hacerme famoso, ni rico, ni importante, ni publicar, ni andar por el mundo dando conferencias. Ese pacto había sido traicionado. Ahí se me dotó de las habilidades para hacer ese trabajo. Por eso tengo una ternura y una sensibilidad que no aprendí en la universidad. La tengo por lo que me pasó. Y eso hace que la otra persona se sienta especialmente cuidada y reconocida, y se establece un vínculo entre los dos. El otro se siente acompañado y yo me siento reconfortado. Ese es el modelo del sanador herido.

Vivir la muerte

–En determinado momento decidió que quería saber empirícamente qué era morir, vivir la muerte…

–Sabía, con íntima convicción, que tenía que hacer lo que había venido a hacer. Y no era la oncología, que ya no me interesaba. Empiezo a investigar y leo todo Kübler-Ross (NdeR: Elisabeth, psiquiatra austríaca pionera en un enfoque distinto en el tema de la muerte y los paliativos), todo Cicely Saunders (NdR: médica inglesa fundadora del movimiento Hospice de Cuidados Paliativos en los 70). Me doy cuenta de que tengo que preparar y entrenar a la gente –en ese momento acá no existían paliativos–, y para eso necesitaba fondos para pagar los cursos. En una reunión del Rotary de acá aparece un ingeniero y cuenta que estuvo cinco o seis minutos muerto en un quirófano. “Me reanimaron y volví. ¡Cuando abrí los ojos me pegué un enfado con el médico que me había traído de vuelta! Con lo bien que yo estaba del otro lado... ¡Por qué me tuvo que traer!”. Esto es lo que yo necesito, una experiencia de estas, pensaba. Me había impactado sentir que este hombre hablaba sin miedo. Sabía que eso me daría una confianza y un coraje para entrar en conexión cuando el paciente está al borde de la muerte, que no es solo manejar los calmantes y la morfina, sino saber que la muerte no existe, que es solo un paso y asistirlo en ese trance.

–¿Y entonces?

–Un día haciendo zapping encontré un antropólogo de la Universidad de Barcelona, un hombre que ha hecho muchas experiencias con chamanes y que daba unos talleres vivenciales sobre cómo enseñar a morir. Josep Maria Fericgla. Yo sabía que esto se hacía con drogas, pero éste me interesó porque era con respiración.

–¿No tenía miedo?

–Sí, pero investigué con mi mente científica y vi que el sistema se basaba en prácticas chamánicas que había reformulado el psiquiatra Stanislav Grof, que buscaba la autocuración de la persona ayudándole a adquirir alterados estados de conciencia a través de técnicas de respiración, relajación y música. Luego de dos o tres días de preparación, llegó el momento. El ejercicio se hacía en parejas. Uno “moría” y el otro asistía, pero lo único que podía hacer el acompañante era mojar los labios con una gasita si se secaban. Empecé a hiperventilar. Música de fondo. Empezaron a aparecer memorias de mi pasado, y aparecían los gozos y las sombras, pero sobre todo las situaciones de conflicto que tenía atrapadas. Vi todas las personas que tenía castigadas en mi corazón, la gente con la que me había enfadado, toda la basura espiritual y emocional que uno tiene. De fondo había como un mensaje: ‘Suelta, suelta, suelta’. Y al soltar, aceptas. Salí disparado hacia un espacio donde no hay materia, solo energía, y están las personas que yo he querido y mis amigos que han muerto.

–¿Recuerda qué sentía en ese momento?

–Sí, es una de las cosas que más me dolieron. Mis amigos se reían y me mostraban lo que yo no había vivido porque no me había atrevido. “Has sido un cobarde, podías haber hecho tal y cual, y no lo hiciste, con todos los dones que tienes podías haber conseguido eso y lo otro, ¿qué hiciste?”. Un pequeño juicio, amoroso pero duro. Siempre amorosamente me dicen luego “bueno, sigue”. Y ahí suena el Ave María de Gounod, luego se fue apagando la música y me di cuenta de que había terminado la experiencia. Estaba exultante de amor. Me apuré después a escribir todo lo que había visto y vivido porque temía olvidarlo, y anoté especialmente todas las paces que tenía que hacer.

–¿Las hizo?

–Pues claro. Las semanas siguientes fueron de perdón, de aceptación, reconciliación. Y de mucha energía. Una serenidad, una paz, una apertura de conciencia, una vitalidad. Me había quitado un montón de lastre emocional. Porque cuando tú castigas a alguien en tu corazón, a quien castigas es a ti mismo más que a nadie. Y cuando perdonas recobras toda la energía que tenías atascada en ese rencor.

–¿Cómo explicaría esto con su mente de médico?

–Sí, para protegerse de la hiperventilación y eliminación de CO2, el cerebro contrae las pequeñas arterias del córtex, se produce una pérdida de control del ego y el cerebro se desconecta. No mueres, pierdes el control.

–¿Qué nivel de conciencia tenía?

–Sabía que estaba allí, que no estaba muerto, pero no me podía mover. No estaba conectado con mi cuerpo sino con el contenido de mi mente.

–¿Qué le dio esa experiencia?

–Y no recuerdo haber estado del otro lado, pero sé que está todo bien organizado y no tengo miedo. La experiencia me dio mucha información y confianza para poder estar cerca de alguien que se muere.

–¿Por qué dice que está bien organizado?

–Los que vuelven no tienen miedo. Por eso digo que esto está bien organizado. Es un proceso natural. Es como un parto, el bebé cuando va a nacer está asustado. No sabe adónde va, no le gusta. Está ahí confortable y apretado, y cuando saca la cabeza, madre mía. No es fácil ni el nacer ni el morir, pero es solo en el momento del traspaso. Por eso me gusta hablar de un nacimiento y un “murimiento”. Así como está bien organizado el parto –se rompen aguas, vienen las contracciones, hay dilatación, la cabeza encaja en el canal de salida–, también el proceso de morir tiene una fisiología bien armada.

Kübler-Ross se dedicó especialmente a los niños con enfermedades terminales

Kübler-Ross se dedicó especialmente a los niños con enfermedades terminales–¿Cómo sería?

–El que está por partir empieza a desconectar parte del cortex cerebral, deja de comer, de conectar con el exterior, de tener interés por lo que pasa, y se desconecta también del propio cuerpo para concentrarse en su viaje interior. Eso derriba la resistencia y la lucha que hasta ahora había tenido. Conocer este proceso puede ser muy tranquilizador para todos.

–¿Cuánto dice de nosotros la forma en que morimos?

–Muchísimo. Yo digo que la casa de la muerte tiene mil puertas. Que cada uno encuentre la suya. Hay una historia que cuento en el libro, de un campesino, un hombre de pueblo, muy simple pero muy sano. Dice “bueno, ahora me toca y me tengo que ir”. Y yo le pregunto cómo tiene esa confianza, esa seguridad. “Mire, yo soy un hombre de campo, veo los animales, las plantas, nacen, crecen, mueren. Y ahora me toca a mí”, me dice. Cuando estás en contacto contigo mismo, vives feliz y te vas feliz. Pero también has ayudado a los demás y te has ayudado a ti. Porque cuando te vas te haces un examen a ti mismo, de cómo has vivido. Esa parte sabia, sagrada de ti, se pone delante y te muestra tu vida. Si tu vida ha sido un desastre, por ahí lo tienes un poco crudo. Porque tendrás que remendar en un minuto bastante lío. Aunque ahí el tiempo no existe y todo termina siempre bien. No soy un moralista ni creo en el infierno. El infierno es un estado de conciencia, y el cielo también. Nuestra esencia es belleza, bondad y verdad, y cuando uno vive en este estado disfruta la vida y la vive con sabiduría.

–¿Cómo es este paso para quienes tienen alguna enfermedad cognitiva, cada vez más frecuentes?

–Está muy publicado ya que un 70% de aquellos con Alzheimer o demencia, con el contacto con la realidad perdido y el cerebro destruido, unas horas antes de morir se conectan, reconocen a los suyos y se despiden.

–¿La mejoría de la muerte?

–Eso era en la cultura popular, pero la medicina ya está trabajando para documentarlo. Pero hasta ahora era un tabú, algo que no era científico ni académico.

–Usted también ha dicho que “cuando alguien que está gravemente enfermo empieza a ver personas ya fallecidas merodeando es porque está pidiendo pista”.

–Pues claro, está súper documentado también. Todos los auxiliares de los servicios de paliativos lo saben y te lo dicen. Fulano, doctor, este se irá pronto porque vio a su mamá que le viene a buscar. Se está desconectando para entrar en otra dimensión. Por eso a veces tú ves que habla con gente, o dice ver a alguien. Y a veces hasta me han dicho, doctor, está todo bien, mañana viene mi madre a las cuatro a buscarme.

–O el que espera que llegue alguien especial para morir.

–Claro, y también está el que espera que salgan todos de la habitación para irse. Todos se quedan muy mal, pero deben saber que él ha elegido hacerlo así. Nadie muere sin saber que se está muriendo.

–Qué poco sabemos de todo esto…

–Porque el ser humano tiene mucho miedo y entonces hay como un acuerdo para esconder el tema. Cuando pierdes el miedo a la muerte cambia todo. La muerte es maestra de vida. Muestra lo que realmente vale.

–¿Qué piensa de la eutanasia?

–Es una respuesta social a una necesidad mal interpretada. La gente no sabe que existen los cuidados paliativos, tiene miedo a sufrir con la muerte o hay unos políticos que interpretan que ellos pueden resolver esto haciendo una ley. La ley de eutanasia es una foto fácil que sacan los políticos, pero no resuelve nada. No estoy en contra de la eutanasia ni tengo una posición moral. Esto no es empezar la casa por el tejado, es empezar la casa por la antena de televisión.

–¿Se la han pedido?

–En mi vida he tenido cinco peticiones. Cinco en 50 años, ¡y habiendo tenido miles de pacientes! Cinco. De las cinco, cuatro las hemos tratado con paliativos. Una es el caso de Fernando Sureda, el muchacho de Montevideo del documental que va al Oscar. La quinta la acompañé.

–¿Por qué?

–Yo tenía 34 años y no sabía nada de esto. Era un profesor de filosofía, 70 años, soltero y sin familia, con un cáncer de base de lengua, con una traqueotomía para respirar, una sonda para alimentarse, una lengua infiltrada que salía de la boca... Me dijo “doctor, ayúdeme a irme, esto es indigno”. Médicamente no había más que hacer y podía vivir meses así. ¿Qué haces? Es un acto de compasión. Y le ayudé, en un momento en que podía haber ido a la cárcel porque estaba prohibida la eutanasia en España. El año pasado, en Mallorca, ha habido unas veinte autorizaciones de eutanasia y se han ejecutado nueve, pero hubo unas tres mil personas que murieron en cuidados paliativos.

–¿Cree usted que se le da el lugar adecuado a los paliativos dentro de la medicina?

–Sí, pero no el suficiente, ni hay suficientes recursos, ni reconocimiento, académicos y administrativos. Somos los parientes pobres de la medicina, que estamos en el borde, porque el mainstream, la corriente importante, el bypass coronario, la tecnología, el trasplante de médula ósea, toda esa vaina que está, pero a la hora de morir no sirve para nada. Ahí lo que necesitamos es coraje, compasión, personal preparado, y eso hay, pero no lo suficiente. La gente muere muy mal porque estamos tratando a la gente en los hospitales como si fuera una enfermedad que podemos curar, y eso genera mucho sufrimiento y mucho coste. El tratar la muerte como una enfermedad es una estupidez. Es un proceso que está bien organizado y no es médico. Es humano. Es el momento de máximo interés en la vida. Como lo es el nacimiento. ¿Por qué no aplicar la misma calidad y la misma ternura a la muerte? Esto es lo que hacemos los de paliativos, pero somos pocos.

–¿Y qué dice de los geriátricos?

–Me parecen granjas para morir. Afortunadamente hay una tendencia a que el paciente se quede en la casa más que en la residencia, no solo es más barato, sino que es mejor para él y para su familia. Cuando tú ayudas a los demás en su final estás construyendo tu propio final.

–¿Cómo imagina el suyo?

–Intentaría seguir siendo dueño de mi tiempo y mis decisiones. Mi autonomía moral es innegociable. Ya lo tengo todo por escrito en mi testamento y mis hijos saben lo que pienso. Me niego a ir a una UCI. Si tengo algo no iré, me niego. Mi vida no es biológica e intentar mantener la biología a cualquier precio es una estupidez, y fuente de sufrimiento. Y yo soy feliz y quiero seguir siéndolo. ¿Dejarme torturar para alargar la vida? De ninguna manera. Espero, sí, por ejemplo, poder dar una última lección y hacer un podcast en mi agonía para decir “estoy viviendo lo que había dicho, os podéis quedar tranquilos que desde el otro lado les mandaré un beso”.

Cierro esas comillas y pongo el punto y aparte. Debería decir “ya está, a enviarla ahora”. Pero sigo acá sentada y bajo una conmoción intensa. Escucho otra vez sus palabras en la grabación y se me aflojan los cimientos. Aunque él irradia felicidad y contagia entusiasmo. Me queda claro que le ha perdido el miedo a la muerte hace mucho. La tuvo tantas veces cerca que se ha dejado transformar por ella. La trata con cariño, como al bebé que está por nacer.

"No es fácil ni el nacer ni el morir, pero es solo en el momento del traspaso", dice

"No es fácil ni el nacer ni el morir, pero es solo en el momento del traspaso", diceDel Río de la Plata a los Oscar 2024

En su cruzada por resignificar la muerte, desdramatizarla y enseñar a enfrentarla como algo natural, el doctor Enric Benito Oliver aterrizó en la Argentina invitado por el doctor Gustavo De Simone, pionero de los cuidados paliativos en nuestro país y actual director de Pallium, en Parque Patricios, y el doctor Hugo Fornells, oncólogo y jefe del servicio de paliativos del Hospital Privado de Rosario. “Vi que había una tierra muy fértil –se apasiona hoy al recordar–. Con pocos recursos, pero con muchas ganas. Desde 2015 a 2020 recorrí toda la Argentina, luego fui a Chile, Perú, Colombia y más. En Salta, el año antes de la pandemia, organizamos el Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos y creamos el Foro Latinoamericano de Espiritualidad”.

Seguramente su llegada al Río de la Plata no fue casual. Durante ese encuentro, la médica uruguaya Laura Ramos, alumna de sus cursos, lo puso en contacto con el conocido artista y emprendedor Fernando Sureda, enfermo de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y en campaña pro ley de eutanasia en Uruguay.

Vía zoom debido al Covid, nació entre médico y paciente una conmovedora relación de amistad y afecto donde el doctor Benito reconduce las intenciones iniciales de Sureda y lo acompaña en el camino de la aceptación, la reconciliación y la ternura junto a toda su familia hasta el momento final, el 3 de septiembre de 2020. El día anterior, Fernando pidió ver un video del “gallego” para recordar “cómo va esto de morir”, y le propuso a su hijo tomar una copa juntos. “Ahora ya me puedo sedar y, si mañana no estoy, sigan ustedes sin mí”.

Benito y Fernando habían acordado grabar cada encuentro, y con todo ese material los hermanos Juan y Facundo Ponce de León, de la productora uruguaya Mueca, hicieron el documental de 79 minutos: Hay una puerta ahí. Costeado con la ayuda de la Fundación Pía Aguirreche, de Vizcaya, y de un amigo que acercó Paz Padilla, el empresario español José Luis Fernández –más conocido en España como El Turronero–, el film participó en el Festival de Málaga y en el de San Sebastián, y fue elegido por Uruguay para representar al país en la selección que participará por los próximos Oscar. (NdelaR: el documental se puede ver en Amazon Prime y Movistar Plus).

La ley de cuidados paliativos se sancionó en Uruguay el año último, y en 2022 se había sancionado su homóloga en la Argentina, algo que en España aún no ha ocurrido.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

El despertar de los deseos no cumplidos en la vejez y un crimen que rompe con la rutina

Radicado en París, el escritor José Salem rompe con el tabú sobre la vejez; “En Francia hay más y mejores prestaciones sociales, una mayor inversión y compromiso que en nuestro país”, asegura

Fabiana Scherer

“Así es la vejez, pensé con los ojos cerrados. Un tiempo en que las horas se suceden como si tuvieran cuerpo porque les vemos la forma y sentimos el peso, su densidad y autoridad”, piensa Tomás Ruiz, el personaje de Dominó, la novela de José Salem, el escritor argentino que vive en Francia desde hace algo más de once años y que pasó unos días en Buenos Aires para presentar su segundo libro que, como bien describe Edgardo Scott en el prólogo, reúne “la novela policial, el retrato y también, por qué no, el cuadro de costumbres. Pero el tema es la vejez, ese tabú que no cae y que derriba cualquier ideología”.

–Se resiste un poco en reconocer a Dominó como un policial. Es cierto que es el elemento que le permite dar el “sacudón” para poder poner el foco en la vejez.

–Algo de eso hay. Más que resistencia, diría que no es solo un policial o que ese género no es el preponderante. Por otro lado, no soy propenso a encasillar los géneros; pienso que pocas novelas pertenecen en puridad a uno solo de ellos. Dominó pretende ser un retrato de los ancianos, de los jubilados. Más allá del suspenso latente propio de todo policial, entiendo que lo más interesante de la novela está, justamente, en ese costado existencialista de la vejez, en pensarla, en tratar de explicarla y comprenderla, en “vivirla” de alguna manera desde adentro. No es una mirada hacia la vejez sino una mirada desde la vejez misma.

–Tomás Ruiz es el narrador de esta historia. Lo que cuenta en primera persona permite “mirar con sus ojos” todo lo que sucede alrededor.

–Cuando comencé a escribirla lo único que tenía en claro era que quería hablar de la vejez. A poco de haber avanzado y con el personaje ya delineado, decidí que lo haría desde adentro, narrar desde la vejez hacia la sociedad en lugar de optar por una mirada externa, hacia ella. De ahí que me pareció imperioso hacerlo en primera persona para poder desarrollar todo lo que pasaba por la cabeza de Tomás Ruiz: qué es lo que pensaba y sentía ante cada hecho nuevo que se le aparecía, describir cómo funcionaba su psiquis, sus cavilaciones. Para eso, se me impuso la necesidad de calzarme sus zapatos, meterme bajo su piel, tratar de “ser” él mismo para así relatar sin intermediarios ni concesiones lo que el personaje me iba contando. No quise describirlo; quise ser él, pensar y sentir desde él, actuar con la subjetividad propia de Tomás Ruiz. En concreto, la primera persona me permitió describir sensaciones más genuinas ya que no se las endilgué al personaje, fue él quien me las fue dictando.

"Las voces contemporáneas de nuestro continente están exhibidas en un lugar privilegiado en las librerías francesas"

–¿Se inspiró en alguien que conoce, en una historia que le contaron?

–No, no hubo ninguna fuente de inspiración concreta, ningún octogenario que me haya servido de modelo, aunque sí una profunda y larga observación de cómo vive la gente de la tercera edad en nuestro país. Más allá del ejercicio de haberme puesto en la piel de Tomás durante el dilatado tiempo que me llevó escribir la novela, la frase “así es la vejez, pensé con los ojos cerrados…” describe uno de los costados que, entiendo, tiene la vejez: la lentitud del paso del tiempo y de la vida en general, lentitud que se traduce en detalles como ese: poder distinguir el cuerpo, el volumen de las horas. Pero ese es solo uno de sus aspectos ya que esa etapa puede, también, estar dotada de vitalidad hasta el punto que, según demuestran algunos de los personajes, aún se está a tiempo de cumplir los sueños pendientes; incluso en tiempo de descuento.

A la frase que cita de su libro, le sigue una reflexión de su personaje: “Imaginaba la vejez sin sacudones, sin el ritmo despiadado de la vida adulta ni tanta exposición al mundo exterior, a la gente y sus imposturas”.

–Hoy, a pesar de que suele decirse que la “vejez” dejó de ser un tema tabú, se relaciona esta etapa de la vida con pasividad, lentitud y lamentablemente en la Argentina con desprecio y maltrato.

–Me parece que todavía sigue siendo un tabú, menos rígido, cierto, pero con suficiente peso; tal vez, esté algo atenuado por la llegada cada vez más tardía de la vejez en términos de años. Es un tabú y un prejuicio al mismo tiempo que, entiendo, tiene que ver con el temor que, desde la no vejez, se le tiene. En ese sentido, recuerdo el decir de Faber, uno de los personajes de Diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares: “En esta guerra los chicos matan por odio contra el viejo que van a ser”. En general, a la vejez se le teme y, desde ese temor, es mejor no hablar demasiado de ella; de allí el prejuicio y el tabú. Claro que a los ancianos se los deja bastante de lado o, cuanto menos, no se les presta la atención debida.

La portada de la novela de Salem

La portada de la novela de Salem–Me gustaría que me cuente la visión que se tiene de la vejez de un lado y del otro lado del océano.

–Respecto a mi visión a ambos lados del océano, creo que, desde el núcleo familiar, aquí acompañamos un poco más a “los abuelitos” que en Francia, país donde vivo; sin embargo, en lo que respecta a la atención de parte del estado y sus instituciones, me parece que en Francia se los cuida más que en nuestro país, que hay más y mejores prestaciones sociales, una mayor inversión y compromiso. Nuestros “viejos” se lo merecen, tras haber llevado una larga vida activa y colaborado con la sociedad, cada uno desde su rol. Así también lo ve Carlos Pardo, uno de los personajes de Dominó, cuando afirma: “Para él no somos más que unos pobres veteranos que nos juntamos en el centro a hacer cosas de viejo, boludeces, como piensa la mayoría de la gente. ¿Qué otra cosa puede hacer un rejunte de jubilados que ya no produce, que consume medicamentos y es una carga para la sociedad?”.

Abogado de profesión, las inquietudes de José Salem lo llevaron a estudiar periodismo, Historia del arte en la Fundación del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y Lengua y Civilización Francesas en la Sorbonne Université. En 2021 publicó el libro de cuentos Donde la vida nos lleva (Paradiso ediciones). “Mi vocación de escritor la descubrí aquí, en la Argentina, donde no encontraba el tiempo para desarrollarla seriamente, es decir, con cierto compromiso, dedicándole el tiempo y la constancia indispensables. Sabía que quería, más aún, que necesitaba escribir –señala el autor–, pero la exigente rutina de mi profesión de abogado me lo impedía. Llegar a Francia, donde todos los días dispongo de algunas horas para escribir, me facilitó las cosas; además, estoy convencido de que la toma de distancia de mi país tuvo un efecto liberador, como si hubiese abierto una puerta. En muchos aspectos de la vida, como también ocurre con relación a los problemas cotidianos, la toma de distancia posibilita tener una mirada diferente de la misma situación, suele descomprimir, permite otra perspectiva y poder obrar, en consecuencia, de manera positiva. En mi caso, comenzar a vivir en Francia generó un desbloqueo, una liberación de mis emociones”.

En un momento de la novela, Tomás dice: “mi honrada e irreprochable vida, tal como había sido, me había colmado (…) Me faltaba conocer el sabor de la aventura si es que la aventura tenía sabor”.

–Como abogado de profesión, me parece más que interesante que haya explorado en los deseos, en la mente de quien en su vida nunca ha violado una norma: “ni una rabona en la época de estudiante”.

–Es así. Más allá del evidente costado policial y de suspenso, Dominó es el retrato de un hombre común. La trama policial, que parte de un hecho criminal, fue la excusa que encontré para conmover a los personajes e interrumpir la inercia de sus rutinas de jubilados; esa situación, curiosamente, hace renacer el deseo. Y el deseo, sabemos, es un potente motor que estimula y alienta a cualquier edad, incluso en la tercera. Luego está la exploración de ese deseo en la mente de ese hombre que se reúne todos los miércoles a jugar al dominó con sus amigos, también jubilados; y para esa exploración no me quedó más remedio que meterme en su psiquis y en sus recuerdos.

–Que están íntimamente ligados a los deseos no cumplidos.

–Se podría decir, sin dudas, que es también una novela sobre el deseo [piensa]. Desde el punto de vista del derecho, la violación de una norma no admite dobles lecturas: o se cumple o se viola; en cambio, la interpretación que cada quien hace respecto de si una determinada acción ha violado o no una regla queda reservada a la subjetividad de cada individuo.

–En la novela, además hay una reivindicación al dominó, un juego que también carga con cierto prejuicio a pesar de su historia [hay registros y reliquias de casi mil años]. ¿Por qué lo eligió como símbolo?

–Por una asociación espontánea con la vejez. Muy probablemente venga del recuerdo de mis abuelos jugando al dominó en la playa cuando yo era chico. A medida que el relato fue avanzando, ese juego fue adquiriendo mayor preponderancia en la trama hasta pasar a ser, casi, un personaje más. Jugué bastante en la novela con el diseño caprichoso y diferente que se va formando en cada partida a medida que la misma se desarrolla sobre el paño y, además, encontré y describí no pocos paralelismos entre esos diseños, esas formas informes, por un lado, y las diversas escenas, recuerdos y hasta deseos del personaje principal, por el otro.

–Más allá de los clásicos, ¿Cuánto espacio ganaron las nuevas voces de la literatura latinoamericana en las librerías francesas?

–Las voces contemporáneas de nuestro continente están exhibidas en un lugar privilegiado en las librerías francesas. La literatura latinoamericana es muy leída en Francia y en estos últimos años noto un interés aún mayor. Así, más allá de los clásicos siempre presentes, es común encontrar en las mesas de novedades, y hasta en las vidrieras, las obras de Selva Almada, Federico Falco, Eduardo Berti, María Sonia Cristof, Leila Guerriero, Andrés Neuman, Hernán Ronsino, Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Laura Alcoba, Dolores Reyes, Camila Sosa Villada, Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli y tantos otros.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.