A fines de la década del 70, cuando los debates sobre el impacto de la emisión monetaria eran moneda corriente, Rudiger Dornbusch, uno de los mejores macroeconomistas de todos los tiempos, planteó la idea de que los shocks monetarios generaban, obviamente, una devaluación de la moneda, pero que el tipo de cambio sobre reaccionaba primero, para acomodarse al nuevo equilibrio después.

En castellano; si el Gobierno le daba a la maquinita, por ejemplo, para financiar el déficit fiscal, el traslado a precios se producía mas rápido en los activos financieros (el dólar, por ejemplo), que en el resto de los bienes de la economía.

Expresado en términos de la situación actual; si sube primero el dólar, pero lo hace de manera exagerada, luego habrá más inflación y se licuará una parte del efecto real de la subida del tipo de cambio. El mecanismo puede ser un poco distinto del pensado por el economista alemán, porque acá no hubo un shock de emisión, sino un derrumbe de la demanda de dinero, pero a los efectos prácticos la lógica es similar, porque si la gente no quiere los billetes que imprime el gobierno, pues sobra liquidez, que termina yendo a precios, sea de bienes o del dólar.

UN DESCUBRIMIENTO NOBEL

En el año 2013 la Academia sueca galardonó con su máxima distinción a Robert Shiller, el padre de la Economía del Comportamiento aplicada a las finanzas, quien demostró que los mercados de acciones y bonos no funcionan tan eficientemente como enseñamos en la facultad, sino que tienden a sobre reaccionar a los datos con excesivo optimismo cuando aparecen buenas noticias, pero con exagerado pesimismo cuando la novedad les hace pensar que las cosas empeorarán.

Por supuesto, siempre es mas fácil identificar ese tipo de comportamiento cuando miramos hacia atrás, en la historia de una variable financiera. Si fuera tan simple darse cuenta en el momento, que el mercado se esta pasando de rosca en el ajuste de los precios a las nuevas condiciones, todos podríamos ser millonarios.

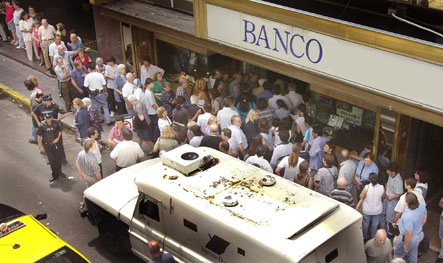

Aunque el dólar parece ahora estabilizado, no podemos estar seguros de estar viviendo la corrección de la sobre reacción a la que hacía referencia Shiller, pero es probable que los casi 30 pesos a los que llegó la moneda norteamericana hace un mes haya sido el pico máximo del billete y que el pánico que se apoderó de los inversores haya cedido, una vez que el mercado se convención que el Banco Central finalmente había vuelto a controlar la situación.

Vimos desde entonces un retroceso de casi dos pesos, que tiene que ver con el efecto Shiller, pero todavía no terminamos de ver el ajuste del resto de los precios de la economía, aunque si Dornbusch estaba en lo cierto, es plausibe pensar que en los próximos meses veremos más inflación que aumento del dólar, o para ponerlo en otras palabras, que el tipo de cambio real de Argentina se abaratará un poco.

LA SOBRE REACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS

¿Piensa usted que el segundo semestre será malo? ¿Piensa que será muy malo? Esa pregunta la hizo esta semana el analista bursátil Claudio Zuchovicki a un conjunto de empresarios reunidos para escuchar su visión sobre la economía. La enorme mayoría de los presentes contestó de manera afirmativa ambas preguntas. Entonces el economista respiró y les dijo: “Es probable que sea malo, pero si ustedes ya tomaron todas sus decisiones descontando que será un desastre, entonces es posible que la realidad los sorprenda y que, si efectivamente la crisis resulta más suave de lo pensado, terminen el año más conformes.”

La crisis que estamos viviendo se produjo porque Argentina gasta mas dólares de los que genera y se cortó el financiamiento de esa diferencia. Los datos del balance cambiario de junio muestran que ese desajuste se corrigió fuertemente y que, de persistir la tendencia en los próximos meses, este valor del dólar podría alcanzar para resolver el problema. Si esto es así y de la mano del regreso de algunos capitales del exterior, el tipo de cambio se abaratará un poco en términos reales, podrían recuperarse las expectativas de los consumidores y empujar nuevamente a la economía hacia fin de año.

El problema de las crisis que generan las devaluaciones es que, aunque el dólar más competitivo ayuda a las economías regionales, a los productores de bienes exportables en general y a las industrias que compiten con las importaciones, ese es un efecto de largo plazo. En el corto, el dólar más alto hace caer la capacidad adquisitiva de los asalariados y frena el consumo por esa vía, pero también por el impacto negativo del deterioro de las expectativas. El récord de gente que compró dólares en estos dos meses de corrida, sacó del circuito económico 170.000 millones de pesos, que fueron a billetes verdes debajo del colchón, en vez de alimentar el consumo.

Si el Gobierno logra contagiar la percepción colectiva de que el dólar se pasó de rosca a $29,50 y la crisis por el freno del consumo en el segundo semestre no resulta tan profunda como todos están pensando, es posible que las expectativas empiecen a mejorar y que la economía se recupere antes de que los efectos positivos de largo plazo comiencen a sentirse, en los primeros meses del año próximo.