La inflación se aceleró al 4,6% en junio y acumuló casi un 80% en el semestre

MáS BAJA DE LO ESPERADO POR EL MERCADO Se trata de la primera suba en el IPC desde que Milei es presidente; impactaron las alzas de tarifas de luz y de gas; la medida núcleo avanzó 3,7%, la misma variación que en mayo

Francisco Jueguen

Por la decisión oficial de postergar en mayo, pero habilitar el mes pasado, aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el nivel general de inflación registró en junio la primera aceleración desde que Javier Milei es presidente. El dato del Indec fue de 4,6% para el mes y acumuló 79,8% en el primer semestre.

Sin embargo, no deja de ser un número relativamente bueno para el gobierno libertario, ya que la inflación núcleo –que no contempla precios estacionales ni regulados, es decir, son precios libres– no se aceleró. El mes pasado había estado en torno al 3,7% y se mantuvo con la misma variación en junio pasado. Apenas conocido el IPC subyacente, en el Ministerio de Economía recalcaron que se trata de la variación más baja desde enero de 2022.

Según fuentes del Banco Central (BCRA), que conduce Santiago Bausili, esa misma proyección se esperaba también para este mismo indicador durante el mes en curso, a pesar de que las consultoras privadas comenzaron a registrar algún cambio en los precios tras los saltos del dólar en estos días. “Feos los nuevos dato de inflación. La suba del blue ya llegó a la góndola”, escribió el economista Luciano Cohan.

La suba interanual registrada por el Indec fue de 271,5%. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14,3%), por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda. Le siguieron restaurantes y hoteles (6,3%) y educación (5,7%), por los aumentos en todos los niveles de enseñanza. Los alimentos mostraron un alza de 3% (en el Gran Buenos Aires, donde se acumulan más pobres, subió 2,2%). El mes anterior, ese rubro (el más importante del IPC oficial por su ponderación) había registrado un avance de 4,8%.

El mes pasado, para lograr el piso del 4,2%, el Gobierno había postergado alzas en tarifas de servicios, combustibles y había registrado en el IPC la marcha atrás de las prepagas. Eso no estuvo en este IPC.

El Presidente había anticipado anteayer en una entrevista en LN+ que la suba de precios sería menor al 5%, lo que implicaba que ya estaba por debajo de lo que esperaban los expertos, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica mensualmente el BCRA. De hecho, para el promedio de los analistas privados, consultoras y bancos consultados, la suba de precios del mes rondaba el 5,2%.

Para este año, suponían un alza de precios de 136,6%. Esto implica casi 75 puntos menos de lo que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner el año pasado (211% o la inflación más alta en tres décadas).

En la misma entrevista, sin embargo, el Presidente ya había admitido que en el camino a la baja de la inflación podría haber “oscilaciones”, lo que suponía que la trayectoria lineal de desaceleración que muestra la economía podía tener baches. El de junio es el primero que encuentra la gestión libertaria si se tiene en cuenta el nivel general y no la tendencia que muestra, en cambio, la inflación núcleo.

“El análisis de las medias móviles de las variaciones del IPC Nacional en los últimos meses es consistente con una profundización en el proceso de desinflación”, indicaron en el Ministerio de Economía. “La media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde febrero de 2023, y resultó casi cinco puntos inferior a la media móvil de seis meses. Este último indicador, que todavía incorpora en buena medida el efecto de las correcciones de precios relativos en los primeros meses de gestión, ya es el más bajo desde noviembre”, estimaron en el Palacio de Hacienda.

El dólar y los precios

El número de inflación se conoció en simultáneo con el nuevo recalentamiento del mercado cambiario El dólar blue tocaba otro récord nominal en $1500 y la brecha cambiaria superaba el 50% alentados por las dudas que sigue dejando la sustentabilidad del esquema cambiario oficial (crawling peg al 2%, dólar blend para el campo y la insistencia en que no habrá devaluaciones bruscas).

Milei advirtió en la Bolsa de Comercio que en junio hubo superávit financiero nuevamente. En el mercado, las tasas de interés reales negativas y la dificultad para acumular reservas preocupan hace rato.

Sin embargo, en la entidad que conduce Bausili se muestran tranquilos. Estiman que la baja de la inflación sumada a la competencia entre los bancos por captar depósitos traerá en las próximas semanas subas de tasas de interés que podrían comenzar a ser endógenamente positivas. Desde que el BCRA bajó bruscamente las tasas de interés al 40%, el mercado cambiario se sobresaltó. En momentos en que además vencían los primeros plazos fijos UVA, muchos comenzaron a preguntarse si valía la pena mantener pesificada su cartera por seis meses (un nuevo plazo fijo UVA) y si sostener el carry trade (ganancia en pesos por una tasa implícita positiva en dólares) con un esquema cambiario desgastado.

En el mercado agregaban dudas sobre el impacto. ¿La suba del dólar afectará las listas de precios que las empresas de alimentos envían a sus clientes, supermercados y almacenes? En el encuentro empresario del Cicyp esta semana, algunos en el eslabón comercial habían visto listas con aumentos de entre 5% y 8%. Pero no es el consenso de la industria, muy golpeada por la recesión del primer trimestre, que –en general– encuentra poco margen para subir los precios. Los ingresos de los argentinos cayeron casi 20% en el primer trimestre. Sin embargo, algunas consultoras empezaron a registrar alzas mayores en julio (pasó esto con los relevamientos, por caso, que realizaron las firmas Econviews, LCG o Analytica).

“Espero que mañana [por ayer] la inflación dé debajo de 5%. La inflación núcleo debería empezar con 3”, había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones a Radio Mitre el jueves.

En encuentros que mantuvo el titular del Palacio de Hacienda con empresas de consumo masivo en las últimas horas les dijo que espera que la inflación llegue al 1% para fin de año gracias a la segunda etapa de su plan –la emisión cero–, que secará de pesos la plaza del mercado. Además, reafirmó que no devaluará, dándoles un horizonte de 2% mensual de movimiento del tipo de cambio. Esa es la convergencia de tasa de inflación, tasa de devaluación y tasa de interés que el Presidente y su ministro pronostican para el segundo semestre del año, y que en el mercado aún no convence.

“Confirmó que no va a devaluar. Eso para el consumo masivo ha sido muy importante, porque todas las empresas que estábamos ahí miramos el dólar oficial”, contó

un participante de la reunión con Caputo. “Pidió una mano, en la medida en que se pueda, con los precios y dijo que la segunda parte del año van a seguir aspirando pesos de la economía para sostener la bandera que ellos llevan adelante, que es seguir bajando la inflación. Esperan llegar a fin de año con un 1% de inflación”, agregó.

Los expertos

Mientras, los analistas empiezan a ver señales de alerta este mes, pese a que los aumentos son más importantes en precios estacionales. “Nuestro relevamiento de precios en supermercados arroja una suba del 3,7% en la segunda semana de julio para una canasta de alimentos, perfumería y limpieza. La variación se explica principalmente por verdulería, que en promedio subió 15,8%”, indicaron en la consultora.

“Es un porcentaje que está en línea con lo que esperábamos, una leve aceleración producto del aumento en las tarifas de servicios, mientras el atraso cambiario permite que la inflación núcleo se mantenga por debajo del 4%. Con algunas categorías mostrando aumentos cercanos al 2%. Así se mantiene una dinámica de contrapesos que utiliza el Gobierno mes a mes para evitar una aceleración considerable. En julio, las tarifas van a hacer de ancla, mientras en nuestros relevamientos ya notamos una aceleración en los precios con estacionalidad como frutas y verduras”, indicó a Claudio Caprarulo, economista de Analytica.

“El dato mensual estuvo claramente influido por el ajuste de gas y electricidad, luego de la pausa de mayo”, afirmaron en la consultora C&T. En lo que va de julio, el relevamiento de precios de C&T detecta una aceleración en alimentos y bebidas, en buena parte, debido a las frutas y verduras, que son componentes sumamente volátiles. Se sumará a lo largo del mes el impacto de las vacaciones de invierno sobre los componentes relacionados al turismo”, confirmaron desde la consultora que dirigen Camilo Tiscornia y María Castiglioni.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

La intrusión a través de un virus informático habría encriptado la información alojada en los servidores que administra la obra social

La intrusión a través de un virus informático habría encriptado la información alojada en los servidores que administra la obra social Sergio Massa y Miguel Pesce

Sergio Massa y Miguel Pesce Aumento de la luz

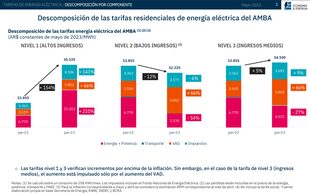

Aumento de la luz Aumento de las tarifas de luz, según cálculos de la consultora Economía & Energía

Aumento de las tarifas de luz, según cálculos de la consultora Economía & Energía