Día mundial del riñón: la enfermedad que afecta a 5 millones de argentinos y solo el 10% conoce que la tiene

Luego de los 50 años, estos órganos comienzan un proceso de desgaste que puede ocasionar Enfermedad Renal Crónica

Gabriela Navarra

La ERC suele presentar distintos síntomas

La ERC suele presentar distintos síntomasTrabajadores y silenciosos, los riñones son los órganos que se encargan de filtrar toxinas y purificar al organismo. Cumplen una gran cantidad de tareas para conservarnos vivos y sanos: trabajan en sintonía con el corazón y las arterias para mantener estable la presión arterial, ayudan a producir glóbulos rojos y por lo tanto oxígeno, también intervienen en la producción de la vitamina D. Si los riñones fallan, se desregula el control de la presión, se genera anemia y una alteración de distintos metabolismos, entre estos, la relación calcio-fósforo, que afecta la salud de los huesos.

La mala noticia es que aproximadamente luego de los 50 años (aunque a veces ocurre antes), estos órganos comienzan un proceso de desgaste que puede ocasionar Enfermedad Renal Crónica (ERC), que en nuestro país afecta a 1 de cada 8 personas, cerca de 5 millones en total. De la otra mano, la buena noticia es que existen maneras de reducir su incidencia y demorar su progresión y, de esa forma, evitar la sustitución de la función renal (diálisis) o un trasplante de riñón. Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud II (2019), el 12,7% de los mayores de 18 años padece algún grado de ERC.

El segundo jueves de marzo es la fecha fijada en todo el mundo como Día del Riñón, para concientizar sobre la importancia de cuidar la salud renal. Los peores “cómplices” de esta enfermedad son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la mala dieta (mucho procesado, mucha sal, mucha grasa), el cigarrillo y la falta de ejercicio, todos problemas muy frecuentes en la población argentina. Pero también colabora en el atraso del diagnóstico de la ERC el hecho de que no da síntomas y se diagnostica en forma tardía.

“La pobreza complica el acceso al monitoreo periódico de factores de riesgo y de análisis -afirma Carlos Alberto Bonanno, presidente saliente de la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN).- Existen 5 estadíos, y a partir del estadío 3 ya hay un grado importante de afectación. El Ministerio de Salud determinó por resolución que en todos los laboratorios de análisis clínicos donde se solicita creatinina se informe el nivel de filtrado glomerular, que evalúa la función renal. Esta cifra se obtiene mediante una fórmula compuesta por creatinina en sangre, sexo, edad e índice de masa corporal y da un número porcentual. Cuando esta función desciende a menos del 60% aparece detallada en el informe. Luego, con otro análisis -la relación albúmina/creatinina en orina espontánea- se puede estadificar el problema. Eso nos ayudará a intervenir lo antes posible.”

“La falta de diagnóstico oportuno es un problema importante: en nuestro país, solo el 10% de quienes tienen ERC saben que la tienen -advierte Marina Papaginovic, quien próximamente asumirá la presidencia de la SAN-. Por eso uno de nuestros lemas es ‘hagamos visible lo invisible’, ya que cuando se presentan síntomas la persona puede haber perdido más del 70 u 80% de la función renal. La injuria renal puede causar anemia y descalcificación, que sumadas a la diabetes y la hipertensión hacen que el organismo tenga lesiones en diversas áreas. La mitad de las personas con diabetes desarrolla algún grado de daño renal y casi el 90% de quienes sufren ERC son hipertensos”.

Factores de riesgo y alarmas

Bonanno, que es Jefe de Nefrología del Hospital Santa Isabel de Hungría y el hospital Italiano, ambos de Mendoza, agrega que si bien existen condiciones inmodificables como la edad, el sexo, las malformaciones (generalmente detectadas durante la infancia) o la herencia, la mayoría de los factores de riesgo que conducen a la ERC son modificables y radican en cuidar la alimentación, el peso, la presión arterial, el colesterol, no fumar y realizar ejercicio. El nefrólogo llama también la atención sobre bebés nacidos con menos de 2.000 gramos (2 kg), ya que “en estos casos puede existir inmadurez en el desarrollo de los riñones para poder cumplir con sus funciones”.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica se desarrollan con el paso del tiempo y pueden incluir náuseas, vómitos, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y calambres, hinchazón de pies y tobillos y presión arterial alta.

“La hidratación es muy importante, pero no existe un volumen único recomendado de ingesta de líquidos igual para todos -dice Bonanno-. Esto depende de muchos otros factores, como la edad, la actividad que se realiza. Es fundamental que la orina sea siempre de color amarillo clarito, porque si es más oscuro se fuerza a riñón a concentrar orina.”

Marina Papaginovic, médica de planta de Nefrología del hospital Churruca Visca, afirma que al estadío de “insuficiencia renal” se llega cuando son necesarias la diálisis -que puede ser hemodiálisis o peritoneal, esta última de poco uso en nuestro medio- o bien trasplante renal de donante vivo o donante cadavérico.

“Pero hay pacientes muy añosos en quienes se hace un tratamiento conservador y seguimiento por un grupo multidisciplinario integrado por médicos nutricionistas, cardiólogos, diabetólogos, a lo que se suma la dieta y el soporte farmacológico -puntualiza la futura presidenta de la SAN-. Existen medicamentos que pueden ayudar a sostener la función renal en cada etapa del problema y también mantenerlo al límite cuando el paciente no desea pasar a diálisis.”

Por otra parte, la SAN, en articulación con el Ministerio de Salud y el Incucai, propuso en septiembre del año último la creación de Consultorios de Enfermedad Renal Avanzada (Cerca) y el Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (Rnerca) como un nuevo módulo del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA). El Registro propuesto deberá incluir también a pacientes en estadíos 3 y 4 no solamente como ahora, cuando están incluidos solo los del estadío 5 (diálisis crónica y trasplantados). En la Argentina, según el Registro de Diálisis Crónica y Trasplante, más de 30.000 pacientes están en diálisis y existen aproximadamente 10.000 trasplantados de riñón.

Costos elevados

Además de todos los sinsabores que genera, la ERC también causa un importante costo. Una investigación local reveló que los costos directos de la atención de esta enfermedad en la Argentina ascendieron en 2022 a USD 2.150 millones de dólares. El estudio fue presentado en noviembre último durante la conferencia europea de la Sociedad Profesional de Investigación de Resultados y Economía de la Salud (Ispor).

Natalia Jorgensen, economista especializada en salud, directora de la consultora SOUL y vicepresidenta del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (Ipegsa), que encabezó la investigación, indica que el grueso del gasto global se acumula en el diagnóstico y atención de los estadíos 3 y 4 (62%), y el estadío 5 (27%), que corresponde a diálisis y trasplante. En cuanto al paciente considerado en forma individual, atender un caso en estadío 5 es 20 veces superior al costo por caso de tratamiento en los estadíos 3 y 4.

El mismo trabajo de investigación determinó que la tasa de mortalidad por ERC es mayor en la Argentina que en el resto de los países de América del Sur, a excepción de Paraguay. Más de 5800 pacientes en diálisis mueren anualmente en el país. El estudio detectó además importantes desigualdades en el acceso tanto a la tecnología médica como a los medicamentos para los pacientes con ERC según la cobertura con que cuenten. Los diagnósticos tardíos y la falta de atención oportuna se exacerbaron durante la pandemia y pospandemia.

“Existe una brecha de prestación muy significativa en los estadíos más tempranos de la enfermedad -afirma Natalia Jorgensen-. El mejor pronóstico de calidad de vida y sobrevida de los pacientes diagnosticados precozmente en relación con los diagnosticados tardíamente da lugar a preguntarse sobre la necesidad de implementar estrategias sanitarias dirigidas hacia la detección precoz y el tratamiento temprano, para abordar en forma integral una enfermedad que avanza lenta y silenciosamente.”El evento central por Día del Riñón se realizará hoy en la Asociación Mutual de Profesionales del hospital Italiano de Buenos Aires (Potosí 4296, Caba) de 12 a 15 y entre el 13 y 16 de abril Buenos Aires será sede del Congreso Mundial de Nefrología, en el Centro de Convenciones (CEC).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Joyce, Proust, Woolf, Bolaño, Bernhard, Foster Wallace... Un ensayo estudia el tedio en la novela, que lleva a inopinadas experiencias estéticas

Sergio C. Fanjul

EL PAÍS

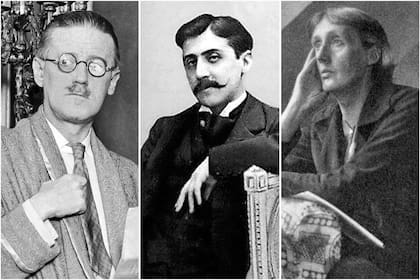

Los escritores James Joyce, Marcel Proust, y Virginia Woolf

Los escritores James Joyce, Marcel Proust, y Virginia WoolfMADRID.- Hay libros que son hitos indelebles en la historia de la literatura y que, sin embargo, son aburridísimos (al menos para un sector mayoritario de los lectores). Qué paradoja. James Joyce, Marcel Proust, Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet, David Foster Wallace, Gertrude Stein, Roberto Bolaño, Thomas Pynchon, Juan José Saer, Virginia Woolf, Thomas Bernhard. Autores difíciles, con obras que suponen un esfuerzo similar a la subida a un ochomil y cuya lectura otorga un signo de distinción: solo son aptos para los más gafapastas (como le dicen a esas persona que con pedantería van a la vanguarida de las tendencias culturales; el término proviene de las “gafas” modernas que acompañan al personaje).

Un día la periodista Inma Aljaro (Málaga, 44 años) se dio cuenta de que era una perfecta lectora de libros considerados tediosos. Cuando comentaba sus lecturas favoritas, siempre saltaba alguien: “¡Pero eso es un aburrimiento!”. Sin embargo, ella se reía mucho con el temido Ulises de Joyce... ¿Cómo podía haber un contraste tan grande? “En realidad, no creo que haya novelas aburridas, sino gente que se aburre leyendo ciertas novelas”, explica.

Así que Aljaro se ha dedicado obsesivamente a investigar, primero, el aburrimiento, y luego, el aburrimiento en la literatura. El resultado es Tedio y narración. Sobre la estética del aburrimiento en la narrativa: de James Joyce a David Foster Wallace (Cátedra), un documentado ensayo que, por cierto, no es nada aburrido. “Es que yo me aburro, me aburro mucho, y no me gusta aburrir”, dice la autora.

Lo primero que hay que dejar claro es que Aljaro no reivindica ni estudia los libros que son aburridos porque sí, los genuinamente aburridos. “No es que me guste una novela que es aburrida porque es mala”, advierte. Su objeto de estudio son esos autores buenísimos que utilizaron el aburrimiento para, después de cierto esfuerzo, provocar una inopinada experiencia estética en el lector. Los que son deliberadamente aburridos. Los que despliegan el aburrimiento a través de sofisticadas técnicas narrativas. Los citados al principio. La estética del aburrimiento. Una estética que no solo se da en la literatura, sino que también se explora en las obras musicales de Erik Satie o John Cage, o en las películas de Andy Warhol.

Algunos autores de finales del siglo XIX y del XX comprobaron que las narraciones no tenían que ser lineales y adictivas, sino que también se podía encontrar cierto placer (al menos podían hacerlo los iniciados) en narraciones densas y laberínticas, que contaban minucias, que parecían no avanzar, que eran muy complejas, detalladas u omnicomprensivas. Que retaban al lector y le mostraban el abismo de la desesperación. Al final de todo eso, con la suficiente dedicación y paciencia, refulgía el gozo literario. El gozo del aburrimiento.

Entre las técnicas literarias del tedio artístico, Aljaro describe tres ramas.

1. El recurso a la banalidad, es decir, la fijación por narrar hechos insignificantes, actividades monótonas o repetitivas.

2. La escritura sobre nada, es decir, que no haya una historia que se desarrolle, sino una narración errática que parezca no tener sentido. La autora pone como ejemplo La ciénaga definitiva, de Giorgio Manganelli, que narra cómo un hombre a caballo, huyendo de los inquisidores, avanza a través de una ciénaga. Y nada más: solo ese avance.

3. La complejidad, la confusión, la fatiga o el estupor hermenéutico. Es decir, el uso de estructuras muy complejas, la rotura de la linealidad del tiempo, el uso de numerosas subordinadas que colmatan el texto, o la exuberancia diegética, que es el afán por contarlo todo, por hacer una narración omnicomprensiva que acaba por aplastar al lector, como ocurre con frecuencia en las obras del enigmático Thomas Pynchon (que, además, suelen tener una longitud muy notable).

En las obras deliberadamente aburridas suele frustrarse la necesidad del lector de conocer, muchas veces no cuentan lo que prometen, administran la información de forma difusa, se manejan en la incertidumbre. Lo contrario de esos best sellers de intriga que te agarran de las solapas y no te dejan dejar de leer. Pero, como señala Aljaro, aquí el premio no es conocer cómo acaba la historia, sino otro tipo de experiencias estéticas: “Cuando nos aburrimos tenemos la oportunidad de fijarnos en otras cosas”.

La famosa madalena de "En busca del tiempo perdido" de Proustwww.rojas.uba.ar/proust

La famosa madalena de "En busca del tiempo perdido" de Proustwww.rojas.uba.ar/proustPero, además de todas estas estrategias, está la falta de atención contemporánea. “Muchas de estas obras exigen una atención que no tenemos suficientemente entrenada (lo queremos todo rápido o, mejor aún, instantáneo) y, quizás por eso, el uso del aburrimiento como artificio literario también se podría entender como una crítica o desafío a la aceleración social”, subraya la autora. Quizás el problema no esté solo en la complejidad de los textos, sino en nosotros y nuestro entorno, ávido de estímulos y novedad superficial.

Seis obras cumbre de la estética del aburrimiento.

James Joyce. ‘Ulises’

“En Ulises, Leopold Bloom nunca se encuentra con el amante de la mujer, parece que va a ocurrir la acción dramática... pero no. Hay un agotamiento de la paciencia del lector”, dice Aljaro. Joyce, que influenció de manera decisiva a la literatura subsiguiente, puso en práctica todas las tácticas del aburrimiento. Ulises se le presenta a muchos lectores como un acertijo, o una tortura, más que como una novela. “Creo que es un libro que hay releer porque cada vez te dice algo nuevo”, añade. “No está hecho para disfrutarlo a la primera, por eso frustra a mucha gente. Es más bien un juego: hay que meterse en él sin saber muy bien cómo va a salir parado”.

David Foster Wallace. ‘La broma infinita’

Este novelón de más de mil páginas, largo y complejo, aborda infinidad de temas, aunque el principal es una película tan adictiva que los espectadores se enganchan hasta morir de inanición. Utiliza masivamente las técnicas de la estética del aburrimiento: tiene una estructura no lineal, sigue de manera fragmentaria varias líneas argumentales, es densa, tiene cambios abruptos de punto de vista... A Foster Wallace, por ejemplo, le gustaba abusar de las digresiones y las notas a pie de página, algunas larguísimas, para interrumpir la narración principal y hacer al lector ir hacia delante de atrás, sin centrarse en el hilo principal, si es que lo había.

Virginia Woolf. ‘La señora Dalloway’

Hay quien ha dicho que leer el flujo de conciencia, las asociaciones mentales, la prosa sumamente elaborada de La señora Dalloway es más aburrido que mirar una pared blanca durante muchas horas. “Woolf cuenta la vida de esta señora, sus pensamientos. Es magistral, es clave en la historia de la literatura, pero también es una escritura sobre la banalidad del día a día de esta señora de la alta sociedad londinense que tiene que preparar una fiesta”, señala Aljaro. Una prosa introspectiva y reflexiva que para muchos puede resultar árida o difícil de seguir.

Thomas Bernhard. ‘La calera’ o ‘Corrección’

“Dicen que Bernhard escribía en espiral”, añade Aljaro, “sus discursos podrían resultar muy aburridos, pero a veces son tan absorbentes y circulares que a mí me provocan risa”. El mordaz autor austriaco utilizaba una sintaxis muy compleja, con muchas subordinadas, con continuos detalles y acotaciones, con rodeos y digresiones. A veces hay que leer dos veces cada párrafo para acabar de comprender lo que Bernhard está contando. “Juega con la incertidumbre: sus narradores con frecuencia no son fiables, no puede confiar en ellos, porque regresan a otro punto de la historia para corregir lo que ha dicho”.

Roberto Bolaño. ‘2666′

1.126 páginas de novela donde, con frecuencia, se ve frustrado el deseo del lector de saber más de la historia: no sabemos dónde está el narrador o quiénes son los asesinos de las mujeres. En cierta parte del libro, famosa por acabar con la paciencia de numerosos lectores, Bolaño narra repetitivamente el asesinato de decenas mujeres: no entiende uno por qué tiene que leer una y otra vez las diferentes maneras, tan similares, de cometer un feminicidio. “En otro texto de Bolaño, Nocturno de Chile, sale la frase ‘la rutina que matiza el horror”, dice Aljaro, “y se aplica a 2666: ¿cómo nos podemos aburrir de descripciones de feminicidios tan atroces? Es el efecto de la repetición que nos aburre”. La misma insensibilización que ocurre cuando nos sobreexponemos a las imágenes de cualquier guerra o catástrofe que ocurre al otro lado del mundo.

Marcel Proust. ‘En busca del tiempo perdido’

“Durante mucho tiempo, me acosté temprano”, dice la famosa primera frase. Probablemente, con siete tomos, sea una de las obras más extensas de la literatura: 9.609.000 caracteres con espacios. Parte de una famosa magdalena mojada en té para construir una catedral de la memoria a base de largas frases (que algunos atribuyeron a la afección asmática del autor) y la suntuosa y frívola vida de la aristocracia francesa de finales del XIX. “No creo que Proust fuera voluntariamente aburrido”, apunta Aljaro, “es el efecto de la ruptura de la tradición narrativa: no le importa tanto narrar como generar cierta sensación con sus idas y venidas, sus divagaciones, el efecto de querer contar de una manera diferente”.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.