Hay tatuajes que no se eligen. Son esas pequeñas cicatrices que la vida va grabándonos en la piel. Casi siempre insignificantes, nos retratan, sin embargo, con mayor agudeza que las agujas y las tintas. De algunas nos enorgullecemos; de otras, menos. Todas, sin embargo, dicen algo de nosotros. Una, la más antigua, sella nuestro vientre y testimonia ese viaje de nueve meses, el más misterioso y fantástico que hayamos emprendido jamás.

Obtuve mi primera cicatriz a los seis años, durante una de aquellas Navidades multitudinarias que todavía echo de menos. Entre las pocas cosas que me gustaban de la ciudad estaban los fuegos de artificio. Me incomodaban las detonaciones, pero por entonces había más lumbre que agresión, y podía pasarme horas observando las brillantes tracerías nocturnas. Cuando las cañitas voladoras cruzaban el cielo, las corría a toda velocidad, sin apartar la vista de la flecha llameante, tratando de no perderme ni un instante del fugaz espectáculo.

Aquella Navidad, mientras perseguía a toda carrera una cañita voladora, tuve la sensación clara y distinta de que iba a chocar con algo. Instintivamente, giré la cabeza, pero ya era tarde y di de lleno contra un poste de luz que, 50 años después, todavía sigue allí, lo mismo que la visible cicatriz en mi frente. Sólo imaginen la cara de toda la familia, dichosamente reunida en torno de la mesa, cuando el nenito entró con toda la cara ensangrentada. Lo de cabeza dura no se me ha quitado, añadiré.

Obtuve otra durante el servicio militar. No bien bajamos del camión que nos depositó, doblemente verdes, en Campo de Mayo, un cabo que veía con disgusto que los soldados permanecieran ociosos nos puso a cavar con nuestras palas de campaña. Codo con codo y subiendo y bajando los bordes filosos a centímetros de nuestro compañero de al lado. Recuerdo que estaba pensando que la situación era muy riesgosa cuando me desvanecí. Recobré el conocimiento poco después, y el cabo quiso saber quién me había pegado con la pala en la frente.

"Usted, mi cabo", le respondí. No sé qué gano con estas respuestas, pero era cierto: su impericia había originado la lesión. Por fortuna, pensó que deliraba y me mandó a la enfermería, donde, no sin cierto desasosiego, descubrí que iban a coserme el tajo sin anestesia y con una aguja convencional.

"Te va a doler un poco", me informó el teniente; lo suyo no eran las breaking news, claramente. Pero al final fue menos grave de lo que anticipé. La cicatriz, en cambio, quedó ahí. Y quedó, como acostumbran hacerlo, para siempre.

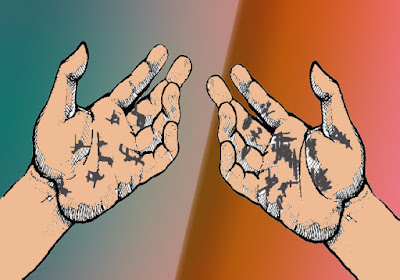

Tengo varias en las manos, resultado de mi afición por las herramientas, la cocina y mi proverbial torpeza. Les ahorraré los detalles. También mi perro Orión me ha dejado allí unas cuantas marcas. No es un perro malo. Todo lo contrario. Es un cocker inglés alegre, afectuoso y atento. Pero lo rescatamos de una estancia donde sufría demasiado maltrato y donde debía competir con canes mucho más corpulentos. Digamos que tiene un carácter suspicaz y es bastante celoso de su escudilla. Y al revés que sus primos estadounidenses, ostenta una mordida temible.

Luego del primer tarascón me sugirieron deshacerme del rufián. Pero soy de la creencia de que el mal no se cura con más mal. Poco a poco, con paciencia, cariño, un entorno previsible y dosis homeopáticas de disciplina, Orión se ha ido pacificando.

Podría seguir con este recuento; para bien o para mal, mi experiencia es vasta en el rubro.

Prefiero, en cambio, apuntar aquí que las sociedades también van coleccionando cicatrices, y quizá funcionen como en los individuos. Tienen orígenes diversos, nacen como heridas abiertas, duelen muchísimo al principio, es menester que curen, cuidar que no se infecten y al final dejarán un costurón feo, pero aleccionador. Si acaso, nos harán más sabios. O, cuanto menos, más prudentes.

A. T.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.