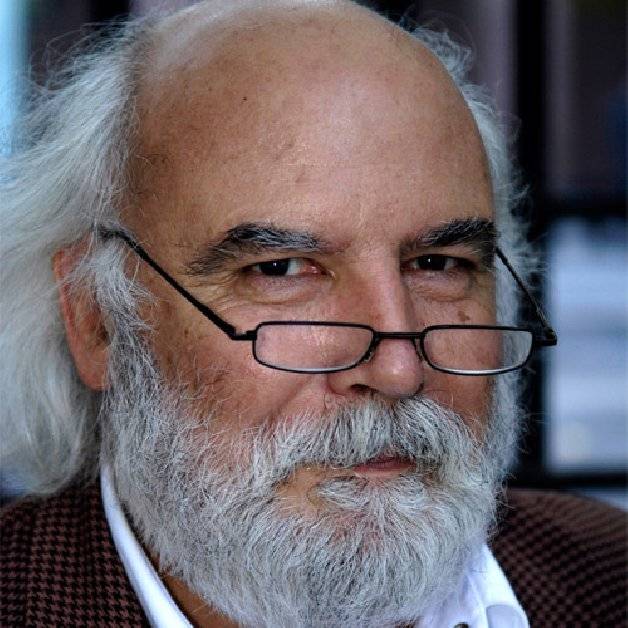

Juan Sasturain que narra la historia de amor entre Aurelia Vélez y Domingo Faustino Sarmiento.

Una mañana del verano de 1865, mientras descifraba laboriosa-mente la desastrosa letra de su padre, Aurelia Vélez, La Petisa, se sacó con gesto rápido los bucles oscuros de la cara, mojó otra vez la pluma en el tintero, y suspiró con leve sonrisa.

A los 28 años, Aurelia no sólo era la hija menor y preferida de Dalmacio Vélez Sarsfield, sino su secretaria, su mano derecha.

Aunque no era jurista, como el hombre que en la habitación contigua escribía los principios que regirían las relaciones entre los argentinos de los próximos siglos, la interesada copista comprendió que el artículo del Código Civil que reescribía de algún modo la implicaba.

Así, La Petisa fue hasta el atestado escritorio paterno para confirmar lo que entendía. Y había entendido bien: “Pérdida de la vocación hereditaria por separación de hecho sin vocación de unirse”, el inciso agregado por Tatita a los artículos referidos al matrimonio civil liberaba a Aurelia de la tutela de su fugaz marido de una década atrás e inhibía al desgraciado médico Pedro Ortiz de heredar algo de la hija de aquél. Una vez más, su padre no la había abandonado.

Antes de volver a su trabajo salió a la galería de la quinta de Almagro donde estaban recluidos desde hacía meses –trabajando en ese texto él, lidiando con su letra ella– y repasó una vez más la nueva carta de Nueva York que conservaba en el bolsillo, perturbadora, pero mucho más fácil de leer. La letra de Sarmiento era decidida como sus ideas, clara como sus deseos.

Le hablaba de Brooklyn, de Broadway, del juicio a los asesinos de Lincoln, de las mujeres yanquis que viajaban solas; jugaba con sus celos, la invitaba a embarcarse, a convencer al “doctor cordobés a darse un paseo de cuatro meses por este país encantado”.

Esa misma tarde le contestaría: le haría saber que no deseaba otra cosa que estar con él, claro que sí, pero que el Código la retenía en Buenos Aires.

Venían de tiempos, lugares y mundos diferentes. Domingo Faustino Sarmiento había nacido en San Juan en 1811, apenas un año después de la Revolución. Aurelia Vélez, en el corazón de Buenos Aires, en 1836. En ese cuarto de siglo habían pasado muchas cosas –las guerras de la independencia, las luchas entre unitarios y federales–, pero al final había quedado uno solo, alguien alrededor de quien giraba todo: Rosas.

Sarmiento, desde su juventud, iba y venía de Chile empujado por la política. El doctor Vélez Sarsfield, un cordobés ya famoso, unitario de corazón y sin embargo abogado de la familia del muerto de Barranca Yaco, había quedado demasiado cerca del poder para estar cómodo. Cuando Lavalle se levantó en el cuarenta, todos pensaron que ganaba.

La derrota los uniformó en las rutinas del exilio mientras Rosas seguía ahí, imperturbable. En 1845, Sarmiento venía de Chile y, camino de Europa, quiso juntarse con los que se iban amontonando en la cercada Montevideo: Echeverría, Mitre, también Vélez Sarsfield.

Y fue entonces cuando se cruzaron por primera vez: él tenía 34 años, pelo, barba y un libro reciente que lo haría famoso, aunque aún no lo era: el Facundo.

Aurelia tenía nueve y asistía a las reuniones de su padre con otros señores, sin soltarle la mano y con los ojos así. Siempre recordaría a ese hombre algo tosco y menos elegante que los otros, pero enfático y persuasivo: el ruido y la furia.

El 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros partió el siglo. Todo sería antes y después de Rosas. Los perseguidos y postergados de antes eran los protagonistas de lo que se venía. Pero tras la euforia, las diferencias volvieron, y llegó la ruptura: Buenos Aires y la Confederación, Urquiza y Mitre.

En ese clima, en el invierno de 1855, Domingo Faustino Sarmiento arribó a la ciudad de los sueños y las pesadillas. Esta vez venía a quedarse y a trabajar, a hacer política en El Nacional, el diario de Vélez Sarsfield.

Una fría tarde de julio llegó a la casa del director del periódico, y al entrar en el escritorio de su viejo amigo la vio. Tardó un instante en darse cuenta. Habían pasado diez años y la pequeña Aurelia que lo saludaba con leve sonrisa ya era una mujer.

Y le gustó esa mujer como le gustaban en general las mujeres. El tenía cuarenta y cuatro años; ella, diecinueve. Y todo empieza ahí.

Cuando se conocieron y convirtieron en amantes –tal vez ese mismo invierno del 55– ninguno de los dos era libre.

El ya era el Sarmiento escritor y periodista acabado, pero no aún el político que sería. Estaba casado, y a disgusto con la amenazante Benita Martínez Pastoriza, pero había un hijo de diez años entre ambos, aquel famoso Dominguito, adoptado y propio a la vez.

A la joven Aurelia Vélez le faltaba casi todo. Apenas salida de la adolescencia y ya (mal) casada, era la hija mayor y secretaria del doctor Vélez Sarsfield, político de primera plana, funcionario habitual de gobierno, autoridad jurídica y moral.

Aurelia vivía y trabajaba con su padre de regreso de una historia reciente, escandalosa y sórdida, que incluía casamiento fugaz con desenlace trágico y vuelta de ella a casa, sola. Demasiado para la hija mimada de un hombre público.

En esas circunstancias personales se encontraron: los dos se sentían observados y en los límites de la baja tolerancia de la sociedad porteña.

Aurelia Vélez era la hija mayor de la segunda mujer de un hombre grande y luchó desde la adolescencia para no quedar atrapada en esa sombra o para hacerse un lugar reconocible allí.

Que la jovencita se enamorara o le apuntara a los amigos, a los preferidos de su padre, no parece raro. Pero sí de qué manera lo hizo.

Lo desafió a los límites de lo socialmente aceptable y hasta los traspasó para conseguir su atención, su cuidado, su dedicación absoluta.

No de otra manera se puede leer el episodio de su fugaz matrimonio con el primo Pedro Ortiz Vélez, médico brillante, sobrino predilecto de Vélez Sarsfield, diputado como él y compañero en la Legislatura.

¿Fue Aurelia una víctima de la intolerancia de su tiempo? No lo parece. A los diecisiete –con permiso o sin él– se había casado, acaso enamorada y sin duda embarazada; pero abortó, no se sabe si espontáneamente.

Poco después, el atribulado Pedro Ortiz la sorprendió con su secretario, Cayetano Echenique, y pese a que el joven se escondió dentro de un ropero, lo mató de un pistoletazo.

A continuación, el marido tomó a su mujer del brazo y la llevó de vuelta a casa de su padre. Se arguyó estado de demencia del asesino –que salvó la vida, pero perdió su cargo, su reputación–, pero se confinaron los sucesos a una tradición maledicente.

Aurelia convivió desde entonces con ese estigma; su relación con Sarmiento –ese mujeriego, ese otro amigo cercano de su padre– no haría sino confirmar las certezas del escarnio público.

Cuando Sarmiento llegó a Buenos Aires, en principio solo, la relación con Benita Martínez Pastoriza tras siete años de matrimonio no daba para más.

La apasionada y vehemente Benita era una celosa feroz, y muchas veces con motivo. Diez años menor, siempre peleó por él: por retenerlo primero; para destruirlo después.

Los acontecimientos se precipitaron cuando, a principios de 1857, Benita también desembarcó en Buenos Aires, con su hijo. No es raro que, tras poner casa y familia reunida en la misma cuadra y vereda que los Vélez Sarsfield, en seguida descubriera las complicidades, los pretextos, las argucias de los amantes para estar juntos con cualquier motivo.

Y no se calló: “¿Recuerda usted haber oído un suceso muy sonado que ocurrió aquí (de la hija de uno de los hombres que figuran en este momento) que se casó embarazada de cuatro o cinco meses con un médico y que éste mató a los dos meses de casada al que creyó autor de semejante infamia? –le cuenta en una carta a un amigo santiaguino, Hilarión Moreno–. Pues bien, mi amigo, ésta es la escoria que ocasiona mi desgracia. No puedo contar a usted detalles, pero bástele decir que empecé por sospechar y concluí con las pruebas. ¿A qué tiempo cree usted que las obtuve? A los tres meses dos días de llegada”. Y agrega pormenores: “Para que se forme idea de lo exquisito de mi vida. Vivo una casa de por medio de la de mi rival y viendo las señas que esa infame hace a mi marido y viéndolo a él entrar a la casa de ella; sólo viene a mi casa en el momento de comer”.

Con semejantes evidencias, no vaciló en enfrentar la situación: apartar a su marido de la escoria. Acosado, Sarmiento en principio negó todo, luego admitió a medias y pidió evitar el escándalo.

Finalmente, terminó también él fuera de sí: “Primero quiso persuadirme de que todo se había concluido, pero que era preciso guardar ciertas apariencias por la amistad del Papá (se refiere a Dalmacio) –cuenta Benita en la misma carta a Hilarión Moreno– pero como se pasa de amistad porque más interés tiene en esa casa que por la suya propia, ha concluido por hacerse el guapo y decirme que irá aunque me muera, aunque nuestro matrimonio se rompa, después que se ha cansado de intentar que me vuelva a Chile”.

Ella está a punto entonces de desatar el escándalo público, pero las razones de interés público –y personal, claro– hacen que en principio los hechos queden en el ámbito privado, espacio de la extorsión.

Así, Benita no denuncia a su marido, pero sí presiona a Aurelia, el eslabón más débil y expuesto al escándalo. Se teje entonces toda una sorda historia de amenazas que obliga a los amantes a optar, en principio, por el renunciamiento:

“He debido meditar mucho antes de responder a su sentida carta de usted, como he necesitado tenerme el corazón a dos manos para no ceder a sus impulsos –dice un Sarmiento retórico pero elocuente en respuesta a una carta de Aurelia que no se ha conservado–. No obedecerlo era decir adiós para siempre a los afectos tiernos y cerrar la última página de un libro que sólo contiene dos historias interesantes. La que a usted se liga era la más fresca y es la última de mi vida. Desde hoy soy viejo (…) Acepto de todo corazón su amistad que será más feliz que no pudo serlo nunca un amor contra el cual han pugnado la más inexplicables contrariedades –continúa, con evidente alivio– (…) Los que tanto la aman no me perdonarían haberla expuesto a males que no me es dado reparar. Ante esta responsabilidad, todo sentimiento egoísta debe enmudecer de mi parte, y con orgullo puedo decírselo, han enmudecido.”

Parecía un asunto concluido. Pero no lo estaba.

En la relación de Aurelia y Sarmiento se alternan períodos de cercanía e intimidad con largos lapsos de separación. Así, vivieron los múltiples sobresaltos de la pasión en esos primeros y accidentados seis años de Sarmiento en Buenos Aires.

Cuando se separaron por primera vez, él ya tenía cincuenta y ella, veinticinco; y con ese primer desgarrón saltó el escándalo.

En 1861, Sarmiento fue designado por Mitre interventor en San Juan y partió solo. Para alivio paradójico de Benita, para angustia de Aurelia.

Las cartas que se conservan de ese momento son las más reveladoras de hasta dónde había llegado esa relación honda y contrariada a la vez: “Estoy pasando días horribles con tu retiro, es preciso que esto acabe –dice Aurelia en una carta de fines de ese año, y tras otras consideraciones sigue la declaración de amor más explícita y hermosa que se ha conservado–. Te amo con todas las timideces de una niña, y con toda la pasión de que es capaz una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar. He aceptado tu amor porque estoy segura de merecerlo. Sólo tengo en mi vista una falta, y es mi amor por ti. ¿Serás tú el encargado de castigarla? Te he dicho la verdad en todo. ¿Me perdonarás mi tonta timidez? Perdóname, encanto mío, pero no puedo vivir sin tu amor. Escríbeme, dime que me amas, que no estás enojado con tu amiga que tanto te quiere. ¿Me escribirás, no es cierto?”. Y él le escribió, claro. Y muchas cartas fueron y vinieron por canales cada vez más oblicuos y menos confiables, usando a terceros como destinatarios: “He recibido tu recelosa carta extrañando mi silencio y recordándome posición y deberes que no he olvidado –le dice él desde Mendoza, en el verano del 62–. Tus reproches inmotivados me han consolado, sin embargo; como tú, padezco por la ausencia y el olvido posible, la tibieza de las afecciones me alarman. Tanto, tanto hemos comprometido que temo que una nube, una preocupación, un error momentáneo haga inútiles tantos sacrificios (…) La verdad es que tu amiga me alarmó con las prevenciones que me hicieron temer un accidente, pues ella anda muy cerca de las personas en cuyas manos una carta a ti, o tuya, sería una prenda tomada”. Y luego, como en ningún otro testimonio que se conserve, Sarmiento le abre su orgulloso corazón y le muestra el lugar que ocupa en él: “No te olvidaré porque eres parte de mi existencia; porque cuento contigo ahora y siempre. Mi vida futura está basada exclusivamente sobre tu solemne promesa de amarme y pertenecerme a despecho de todo; y yo te agrego, a pesar de mi ausencia, aunque se prolongue, a pesar de la falta de cartas cuando no las reciba (…) Necesito tus cariños, tus ideas, tus sentimientos blandos para vivir… Atravieso una gran crisis en mi vida. Créemelo. Padezco horriblemente y tú envenenas heridas que debieras curar. Al partir para San Juan, te envío mil besos y te prometo eterna constancia. Tuyo.”

En mayo de ese mismo año, una de esas cartas de amor cayó en las manos no debidas, y de la peor manera. Dominguito fue a buscar correspondencia de su padre y encontró una carta dirigida a una de ésas destinatarias falsas, una vieja –dicen– que apenas si sabía leer: es que era para Aurelia, claro.

Benita, que era amiga personal y confidente de las mujeres de Mitre, de Avellaneda, desató una tormenta que, aunque no llegó a la prensa, sí alcanzó a San Juan. Sarmiento se sintió traicionado, definitivamente herido, y el escándalo acabó con un matrimonio muerto hacía rato.

Lo que siguió fue un largo período de más de una década en que el vínculo se afirmó sobre otras bases. Primero fueron seis largos años de separación, pero denso contacto epistolar.

Sarmiento, concluido su gobierno en San Juan, partía de embajador a Estados Unidos, país del que sólo regresaría en 1868 para asumir la presidencia.

A partir de ese momento –él tiene 57 años y Aurelia treinta y dos–, Sarmiento podrá vivir y compartir a pleno con ella la tan demorada apoteosis del poder.

Aurelia estará en todo junto a él y a su padre –será el primer ministro del Interior de Sarmiento– como ayudante, consejera, y como posibilidad de reposo para el hombre que, de regreso a su hogar, pasa cada noche por su casa tras la jornada de gobierno.

Cuando termina su mandato Sarmiento tiene sesenta y tres años y su carrera política está de algún modo acabada.

En los años siguientes fue Aurelia la que, por primera vez, necesitó que él la acompañara. En 1875 murió el viejo Vélez, y en pocos meses de 1880, en Córdoba y mientras las cuidaba, su hermana y su madre. Siempre estuvo Sarmiento con ella.

Hay en esos últimos años compartidos gestos conmovedores, como cuando él, ya al borde del retiro, la incita a escribir y le publica sus excelentes notas de viaje desde Europa, primero en El Nacional y después en El Censor, su propio diario.

Por eso, cuando Sarmiento muere, familiero, entre nietos, discutido, y prócer en Paraguay, a los 77 años, Aurelia, la compañera de siempre que había llegado a visitarlo una semana antes –y que no lo vio morir acaso porque ya había enterrado a toda su familia– se quedó definitivamente sola. Asistió, oscura y lateral, a las consabidas, populosas, reparadoras exequias, y comprendió que ya nada tenía que hacer allí.

Aurelia Vélez quedó sola y rica. Entonces se fue a Europa, y no volvió definitivamente hasta veinte años después. Es probable que, de regreso, haya visitado y mirado de soslayo, no sin ironía, la estatua de Sarmiento en Palermo, y es seguro que habrá hojeado la biografía de Lugones, en la que brilla por su ausencia.

No le habrá importado demasiado. Había vivido mucho, y acaso apostara más al olvido que a una memoria torpe o malintencionada. Murió a los 88 años, en 1924.

Como hubiera especulado Borges, con esa vieja dama indigna que pese a todo recibió la típica, adocenada necrológica de la dama patricia, morían muchas cosas más.

Esa mujer había nacido y crecido en una aldea con calles de barro y moría en otra ciudad, en otro mundo: la Buenos Aires de Marcelo T. de Alvear, ya con subte, cines y fútbol para “los últimos porteños felices”. Llegó demasiado temprano para los duros códigos de la primera; demasiado tarde para aprovechar la segunda.

Como el del hombre del que se llevaba las últimas imágenes íntimas, el suyo había sido también, a su manera, un raro destino sudamericano.

Una mañana del verano de 1865, mientras descifraba laboriosa-mente la desastrosa letra de su padre, Aurelia Vélez, La Petisa, se sacó con gesto rápido los bucles oscuros de la cara, mojó otra vez la pluma en el tintero, y suspiró con leve sonrisa.

A los 28 años, Aurelia no sólo era la hija menor y preferida de Dalmacio Vélez Sarsfield, sino su secretaria, su mano derecha.

Aunque no era jurista, como el hombre que en la habitación contigua escribía los principios que regirían las relaciones entre los argentinos de los próximos siglos, la interesada copista comprendió que el artículo del Código Civil que reescribía de algún modo la implicaba.

Así, La Petisa fue hasta el atestado escritorio paterno para confirmar lo que entendía. Y había entendido bien: “Pérdida de la vocación hereditaria por separación de hecho sin vocación de unirse”, el inciso agregado por Tatita a los artículos referidos al matrimonio civil liberaba a Aurelia de la tutela de su fugaz marido de una década atrás e inhibía al desgraciado médico Pedro Ortiz de heredar algo de la hija de aquél. Una vez más, su padre no la había abandonado.

Antes de volver a su trabajo salió a la galería de la quinta de Almagro donde estaban recluidos desde hacía meses –trabajando en ese texto él, lidiando con su letra ella– y repasó una vez más la nueva carta de Nueva York que conservaba en el bolsillo, perturbadora, pero mucho más fácil de leer. La letra de Sarmiento era decidida como sus ideas, clara como sus deseos.

Le hablaba de Brooklyn, de Broadway, del juicio a los asesinos de Lincoln, de las mujeres yanquis que viajaban solas; jugaba con sus celos, la invitaba a embarcarse, a convencer al “doctor cordobés a darse un paseo de cuatro meses por este país encantado”.

Esa misma tarde le contestaría: le haría saber que no deseaba otra cosa que estar con él, claro que sí, pero que el Código la retenía en Buenos Aires.

Venían de tiempos, lugares y mundos diferentes. Domingo Faustino Sarmiento había nacido en San Juan en 1811, apenas un año después de la Revolución. Aurelia Vélez, en el corazón de Buenos Aires, en 1836. En ese cuarto de siglo habían pasado muchas cosas –las guerras de la independencia, las luchas entre unitarios y federales–, pero al final había quedado uno solo, alguien alrededor de quien giraba todo: Rosas.

Sarmiento, desde su juventud, iba y venía de Chile empujado por la política. El doctor Vélez Sarsfield, un cordobés ya famoso, unitario de corazón y sin embargo abogado de la familia del muerto de Barranca Yaco, había quedado demasiado cerca del poder para estar cómodo. Cuando Lavalle se levantó en el cuarenta, todos pensaron que ganaba.

La derrota los uniformó en las rutinas del exilio mientras Rosas seguía ahí, imperturbable. En 1845, Sarmiento venía de Chile y, camino de Europa, quiso juntarse con los que se iban amontonando en la cercada Montevideo: Echeverría, Mitre, también Vélez Sarsfield.

Y fue entonces cuando se cruzaron por primera vez: él tenía 34 años, pelo, barba y un libro reciente que lo haría famoso, aunque aún no lo era: el Facundo.

Aurelia tenía nueve y asistía a las reuniones de su padre con otros señores, sin soltarle la mano y con los ojos así. Siempre recordaría a ese hombre algo tosco y menos elegante que los otros, pero enfático y persuasivo: el ruido y la furia.

El 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros partió el siglo. Todo sería antes y después de Rosas. Los perseguidos y postergados de antes eran los protagonistas de lo que se venía. Pero tras la euforia, las diferencias volvieron, y llegó la ruptura: Buenos Aires y la Confederación, Urquiza y Mitre.

En ese clima, en el invierno de 1855, Domingo Faustino Sarmiento arribó a la ciudad de los sueños y las pesadillas. Esta vez venía a quedarse y a trabajar, a hacer política en El Nacional, el diario de Vélez Sarsfield.

Una fría tarde de julio llegó a la casa del director del periódico, y al entrar en el escritorio de su viejo amigo la vio. Tardó un instante en darse cuenta. Habían pasado diez años y la pequeña Aurelia que lo saludaba con leve sonrisa ya era una mujer.

Y le gustó esa mujer como le gustaban en general las mujeres. El tenía cuarenta y cuatro años; ella, diecinueve. Y todo empieza ahí.

Cuando se conocieron y convirtieron en amantes –tal vez ese mismo invierno del 55– ninguno de los dos era libre.

El ya era el Sarmiento escritor y periodista acabado, pero no aún el político que sería. Estaba casado, y a disgusto con la amenazante Benita Martínez Pastoriza, pero había un hijo de diez años entre ambos, aquel famoso Dominguito, adoptado y propio a la vez.

A la joven Aurelia Vélez le faltaba casi todo. Apenas salida de la adolescencia y ya (mal) casada, era la hija mayor y secretaria del doctor Vélez Sarsfield, político de primera plana, funcionario habitual de gobierno, autoridad jurídica y moral.

Aurelia vivía y trabajaba con su padre de regreso de una historia reciente, escandalosa y sórdida, que incluía casamiento fugaz con desenlace trágico y vuelta de ella a casa, sola. Demasiado para la hija mimada de un hombre público.

En esas circunstancias personales se encontraron: los dos se sentían observados y en los límites de la baja tolerancia de la sociedad porteña.

Aurelia Vélez era la hija mayor de la segunda mujer de un hombre grande y luchó desde la adolescencia para no quedar atrapada en esa sombra o para hacerse un lugar reconocible allí.

Que la jovencita se enamorara o le apuntara a los amigos, a los preferidos de su padre, no parece raro. Pero sí de qué manera lo hizo.

Lo desafió a los límites de lo socialmente aceptable y hasta los traspasó para conseguir su atención, su cuidado, su dedicación absoluta.

No de otra manera se puede leer el episodio de su fugaz matrimonio con el primo Pedro Ortiz Vélez, médico brillante, sobrino predilecto de Vélez Sarsfield, diputado como él y compañero en la Legislatura.

¿Fue Aurelia una víctima de la intolerancia de su tiempo? No lo parece. A los diecisiete –con permiso o sin él– se había casado, acaso enamorada y sin duda embarazada; pero abortó, no se sabe si espontáneamente.

Poco después, el atribulado Pedro Ortiz la sorprendió con su secretario, Cayetano Echenique, y pese a que el joven se escondió dentro de un ropero, lo mató de un pistoletazo.

A continuación, el marido tomó a su mujer del brazo y la llevó de vuelta a casa de su padre. Se arguyó estado de demencia del asesino –que salvó la vida, pero perdió su cargo, su reputación–, pero se confinaron los sucesos a una tradición maledicente.

Aurelia convivió desde entonces con ese estigma; su relación con Sarmiento –ese mujeriego, ese otro amigo cercano de su padre– no haría sino confirmar las certezas del escarnio público.

Cuando Sarmiento llegó a Buenos Aires, en principio solo, la relación con Benita Martínez Pastoriza tras siete años de matrimonio no daba para más.

La apasionada y vehemente Benita era una celosa feroz, y muchas veces con motivo. Diez años menor, siempre peleó por él: por retenerlo primero; para destruirlo después.

Los acontecimientos se precipitaron cuando, a principios de 1857, Benita también desembarcó en Buenos Aires, con su hijo. No es raro que, tras poner casa y familia reunida en la misma cuadra y vereda que los Vélez Sarsfield, en seguida descubriera las complicidades, los pretextos, las argucias de los amantes para estar juntos con cualquier motivo.

Y no se calló: “¿Recuerda usted haber oído un suceso muy sonado que ocurrió aquí (de la hija de uno de los hombres que figuran en este momento) que se casó embarazada de cuatro o cinco meses con un médico y que éste mató a los dos meses de casada al que creyó autor de semejante infamia? –le cuenta en una carta a un amigo santiaguino, Hilarión Moreno–. Pues bien, mi amigo, ésta es la escoria que ocasiona mi desgracia. No puedo contar a usted detalles, pero bástele decir que empecé por sospechar y concluí con las pruebas. ¿A qué tiempo cree usted que las obtuve? A los tres meses dos días de llegada”. Y agrega pormenores: “Para que se forme idea de lo exquisito de mi vida. Vivo una casa de por medio de la de mi rival y viendo las señas que esa infame hace a mi marido y viéndolo a él entrar a la casa de ella; sólo viene a mi casa en el momento de comer”.

Con semejantes evidencias, no vaciló en enfrentar la situación: apartar a su marido de la escoria. Acosado, Sarmiento en principio negó todo, luego admitió a medias y pidió evitar el escándalo.

Finalmente, terminó también él fuera de sí: “Primero quiso persuadirme de que todo se había concluido, pero que era preciso guardar ciertas apariencias por la amistad del Papá (se refiere a Dalmacio) –cuenta Benita en la misma carta a Hilarión Moreno– pero como se pasa de amistad porque más interés tiene en esa casa que por la suya propia, ha concluido por hacerse el guapo y decirme que irá aunque me muera, aunque nuestro matrimonio se rompa, después que se ha cansado de intentar que me vuelva a Chile”.

Ella está a punto entonces de desatar el escándalo público, pero las razones de interés público –y personal, claro– hacen que en principio los hechos queden en el ámbito privado, espacio de la extorsión.

Así, Benita no denuncia a su marido, pero sí presiona a Aurelia, el eslabón más débil y expuesto al escándalo. Se teje entonces toda una sorda historia de amenazas que obliga a los amantes a optar, en principio, por el renunciamiento:

“He debido meditar mucho antes de responder a su sentida carta de usted, como he necesitado tenerme el corazón a dos manos para no ceder a sus impulsos –dice un Sarmiento retórico pero elocuente en respuesta a una carta de Aurelia que no se ha conservado–. No obedecerlo era decir adiós para siempre a los afectos tiernos y cerrar la última página de un libro que sólo contiene dos historias interesantes. La que a usted se liga era la más fresca y es la última de mi vida. Desde hoy soy viejo (…) Acepto de todo corazón su amistad que será más feliz que no pudo serlo nunca un amor contra el cual han pugnado la más inexplicables contrariedades –continúa, con evidente alivio– (…) Los que tanto la aman no me perdonarían haberla expuesto a males que no me es dado reparar. Ante esta responsabilidad, todo sentimiento egoísta debe enmudecer de mi parte, y con orgullo puedo decírselo, han enmudecido.”

Parecía un asunto concluido. Pero no lo estaba.

En la relación de Aurelia y Sarmiento se alternan períodos de cercanía e intimidad con largos lapsos de separación. Así, vivieron los múltiples sobresaltos de la pasión en esos primeros y accidentados seis años de Sarmiento en Buenos Aires.

Cuando se separaron por primera vez, él ya tenía cincuenta y ella, veinticinco; y con ese primer desgarrón saltó el escándalo.

En 1861, Sarmiento fue designado por Mitre interventor en San Juan y partió solo. Para alivio paradójico de Benita, para angustia de Aurelia.

Las cartas que se conservan de ese momento son las más reveladoras de hasta dónde había llegado esa relación honda y contrariada a la vez: “Estoy pasando días horribles con tu retiro, es preciso que esto acabe –dice Aurelia en una carta de fines de ese año, y tras otras consideraciones sigue la declaración de amor más explícita y hermosa que se ha conservado–. Te amo con todas las timideces de una niña, y con toda la pasión de que es capaz una mujer. Te amo como no he amado nunca, como no creí que era posible amar. He aceptado tu amor porque estoy segura de merecerlo. Sólo tengo en mi vista una falta, y es mi amor por ti. ¿Serás tú el encargado de castigarla? Te he dicho la verdad en todo. ¿Me perdonarás mi tonta timidez? Perdóname, encanto mío, pero no puedo vivir sin tu amor. Escríbeme, dime que me amas, que no estás enojado con tu amiga que tanto te quiere. ¿Me escribirás, no es cierto?”. Y él le escribió, claro. Y muchas cartas fueron y vinieron por canales cada vez más oblicuos y menos confiables, usando a terceros como destinatarios: “He recibido tu recelosa carta extrañando mi silencio y recordándome posición y deberes que no he olvidado –le dice él desde Mendoza, en el verano del 62–. Tus reproches inmotivados me han consolado, sin embargo; como tú, padezco por la ausencia y el olvido posible, la tibieza de las afecciones me alarman. Tanto, tanto hemos comprometido que temo que una nube, una preocupación, un error momentáneo haga inútiles tantos sacrificios (…) La verdad es que tu amiga me alarmó con las prevenciones que me hicieron temer un accidente, pues ella anda muy cerca de las personas en cuyas manos una carta a ti, o tuya, sería una prenda tomada”. Y luego, como en ningún otro testimonio que se conserve, Sarmiento le abre su orgulloso corazón y le muestra el lugar que ocupa en él: “No te olvidaré porque eres parte de mi existencia; porque cuento contigo ahora y siempre. Mi vida futura está basada exclusivamente sobre tu solemne promesa de amarme y pertenecerme a despecho de todo; y yo te agrego, a pesar de mi ausencia, aunque se prolongue, a pesar de la falta de cartas cuando no las reciba (…) Necesito tus cariños, tus ideas, tus sentimientos blandos para vivir… Atravieso una gran crisis en mi vida. Créemelo. Padezco horriblemente y tú envenenas heridas que debieras curar. Al partir para San Juan, te envío mil besos y te prometo eterna constancia. Tuyo.”

En mayo de ese mismo año, una de esas cartas de amor cayó en las manos no debidas, y de la peor manera. Dominguito fue a buscar correspondencia de su padre y encontró una carta dirigida a una de ésas destinatarias falsas, una vieja –dicen– que apenas si sabía leer: es que era para Aurelia, claro.

Benita, que era amiga personal y confidente de las mujeres de Mitre, de Avellaneda, desató una tormenta que, aunque no llegó a la prensa, sí alcanzó a San Juan. Sarmiento se sintió traicionado, definitivamente herido, y el escándalo acabó con un matrimonio muerto hacía rato.

Lo que siguió fue un largo período de más de una década en que el vínculo se afirmó sobre otras bases. Primero fueron seis largos años de separación, pero denso contacto epistolar.

Sarmiento, concluido su gobierno en San Juan, partía de embajador a Estados Unidos, país del que sólo regresaría en 1868 para asumir la presidencia.

A partir de ese momento –él tiene 57 años y Aurelia treinta y dos–, Sarmiento podrá vivir y compartir a pleno con ella la tan demorada apoteosis del poder.

Aurelia estará en todo junto a él y a su padre –será el primer ministro del Interior de Sarmiento– como ayudante, consejera, y como posibilidad de reposo para el hombre que, de regreso a su hogar, pasa cada noche por su casa tras la jornada de gobierno.

Cuando termina su mandato Sarmiento tiene sesenta y tres años y su carrera política está de algún modo acabada.

En los años siguientes fue Aurelia la que, por primera vez, necesitó que él la acompañara. En 1875 murió el viejo Vélez, y en pocos meses de 1880, en Córdoba y mientras las cuidaba, su hermana y su madre. Siempre estuvo Sarmiento con ella.

Hay en esos últimos años compartidos gestos conmovedores, como cuando él, ya al borde del retiro, la incita a escribir y le publica sus excelentes notas de viaje desde Europa, primero en El Nacional y después en El Censor, su propio diario.

Por eso, cuando Sarmiento muere, familiero, entre nietos, discutido, y prócer en Paraguay, a los 77 años, Aurelia, la compañera de siempre que había llegado a visitarlo una semana antes –y que no lo vio morir acaso porque ya había enterrado a toda su familia– se quedó definitivamente sola. Asistió, oscura y lateral, a las consabidas, populosas, reparadoras exequias, y comprendió que ya nada tenía que hacer allí.

Aurelia Vélez quedó sola y rica. Entonces se fue a Europa, y no volvió definitivamente hasta veinte años después. Es probable que, de regreso, haya visitado y mirado de soslayo, no sin ironía, la estatua de Sarmiento en Palermo, y es seguro que habrá hojeado la biografía de Lugones, en la que brilla por su ausencia.

No le habrá importado demasiado. Había vivido mucho, y acaso apostara más al olvido que a una memoria torpe o malintencionada. Murió a los 88 años, en 1924.

Como hubiera especulado Borges, con esa vieja dama indigna que pese a todo recibió la típica, adocenada necrológica de la dama patricia, morían muchas cosas más.

Esa mujer había nacido y crecido en una aldea con calles de barro y moría en otra ciudad, en otro mundo: la Buenos Aires de Marcelo T. de Alvear, ya con subte, cines y fútbol para “los últimos porteños felices”. Llegó demasiado temprano para los duros códigos de la primera; demasiado tarde para aprovechar la segunda.

Como el del hombre del que se llevaba las últimas imágenes íntimas, el suyo había sido también, a su manera, un raro destino sudamericano.

Jorge Fernández Díaz dio inicio leyendo un texto de

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.