Es una primavera radiante en París, aunque algunos días bordean directamente el bochorno estival. Bajo el toldo de la abarrotada terraza del Café de Flore, defendiendo una mesa con su persuasivo francés y con su imagen de caballero intelectual, nos espera desde hace un rato Hugo Beccacece.

Me caben las generales de la ley, porque somos amigos cercanos, pero la verdad es que le tengo tanto cariño como admiración.

Traductor de Deleuze y de Magris, compilador de Thomas Mann, profesor de filosofía, crítico literario y cronista exquisito, escribió en la revista Sur y en el diario La Opinión, dirigió el suplemento cultural de La Nación de Buenos Aires y fue condecorado por Italia y por Francia.

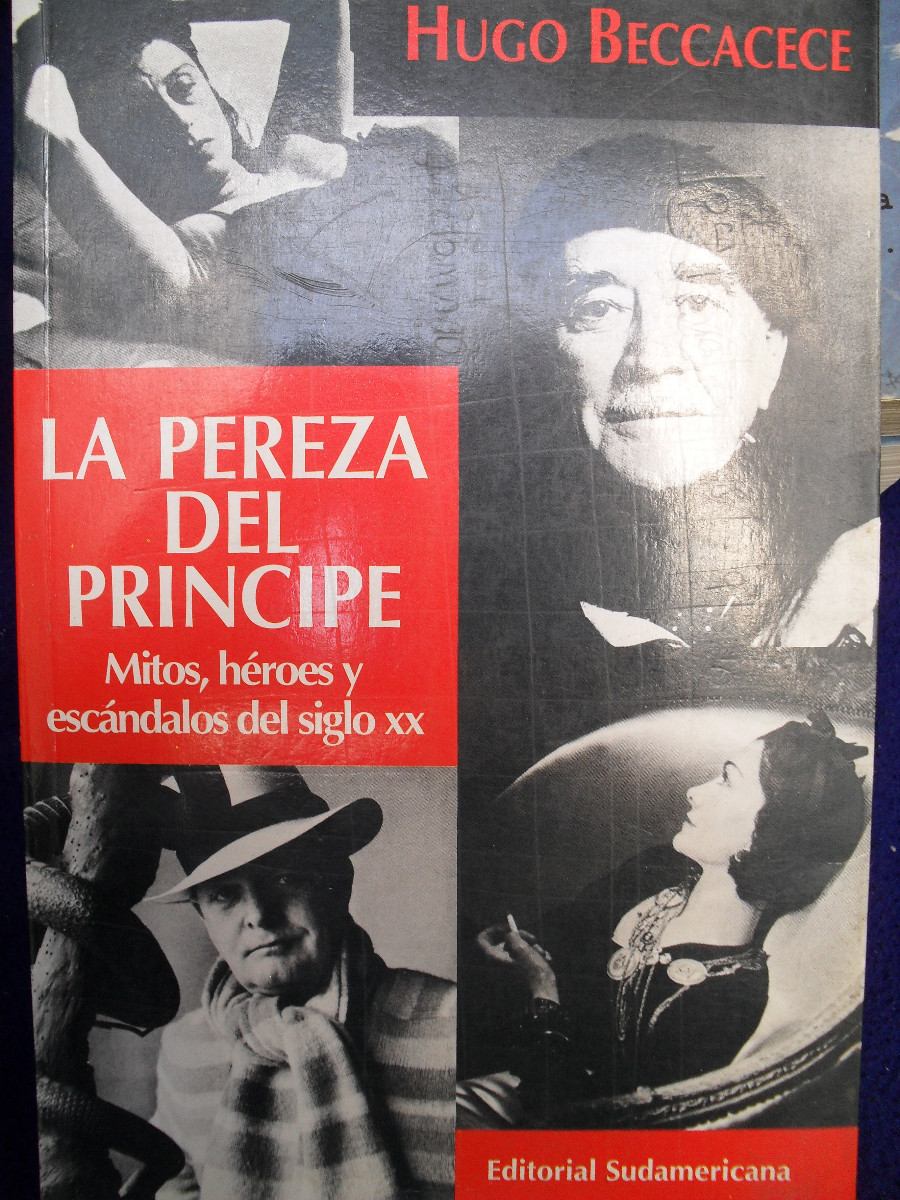

Ha publicado dos libros que son obras maestras: “La pereza del príncipe” y “Pérfidas uñas de mujer”. Allí compila algunos de sus artículos y reportajes narrativos más célebres; todavía quedan en sus cajones cientos de piezas magistrales, ejecutadas en la estela de Mujica Lainez y de Ernesto Schoo.

Si alguna vez se confeccionara la Historia de la Literatura Periodística, Hugo tendría en ella un capítulo especial, porque ha elevado ese género al arte, a la erudición, a la creatividad, al descubrimiento y al preciosismo estilístico.

Creo firmemente que mucho de lo mejor de la literatura se ha escrito en los periódicos a lo largo de los últimos dos siglos, y que el concepto “escritor periodístico” alude así a un género esencial, que está compuesto por variantes del ensayo instantáneo y del relato verídico en todas sus formas.

Hugo Beccacece es uno de los más grandes escritores periodísticos de la Argentina, y debería ser estudiado con detenimiento y devoción en todas las escuelas de comunicación y también en la Facultad de Filosofía y Letras.

Nos abrazamos y tomamos café juntos, pero no hablamos de libros sino de vicisitudes familiares y cuestiones viajeras. Y luego caminamos un rato por la Rue Bonaparte desde el Boulevard Saint Germain hasta la rivera del Sena.

Beccacece hizo treinta viajes a Francia durante los últimos treinta y cinco años, y resulta ser un testigo concienzudo de lo que él mismo denomina “el París fantasma”.

Es cierto: nos señala casas anónimas y sin placas y nos cuenta que en ellas vivían tal actor de cine, o tal pintor o tal bailarín clásico; que en determinado portal sucedió una escena amorosa o que un director de cine espiaba a su vecino en el fondo de un patio frondoso.

Quedan, sin embargo, muchas maravillas que no son fantasmales ni invisibles. Nos muestra, por ejemplo, la librería Assouline, donde cada volumen es un monumental objeto de arte.

Y donde sorprenden ejemplares enormes y brillantes que van desde el estilo Fred Astaire hasta Dior y Luis Vouiton, Kenzo, Marilyn Monroe, los autos imposibles, los relojes más raros y lujosos, los cócteles de las celebridades, las leyendas de Cannes, las grandes anécdotas del verdadero Orient Express y la vida de la esplendorosa María Callas, de la que Hugo tiene anécdotas secretas e irresistibles.

Seguimos por Bonaparte, y en la vereda de la sombra, nos señala otra librería curiosa: está dedicada por completo a los autógrafos y a ciertos garabatos rápidos que produjeron, al paso, personajes famosos de todos los tiempos.

Venden allí esquelas, notas o mensajes breves, casi intrascendentes, pero siempre escritos a mano, de Víctor Hugo, de Artaud, de Liszt, de Debussy.

Hay una nota banal de Cocteau que cuesta 3800 euros y otra de Freud que vale cerca de 4800, y que no es más que un aviso doméstico donde informa que se halla en momentáneo reposo.

Hay una tarjeta manuscrita por De Gaulle, que cuesta 1700 euros, una de Delacroix (2000) y otra de Ravel (2200). Insisto: casi ninguna tiene importancia, más que para el fetichista.

Ese coleccionista de nimiedades que quiere llevarse a su casa aunque más no sea un trozo de vida rozado alguna vez por un ídolo o un genio. Como si esos objetos fueran talismanes y fueran capaces de contagiar el talento o el esplendor.

Más adelante nos detenemos en “Venecia Studium”, una tienda llena de tesoros e inspirada en el legado que dejó el grabador, pintor, diseñador textil y escenógrafo Mariano Fortuny.

.JPG)

Este artista, que nació en Granada y murió en Venecia, hijo de un pintor español de enorme relevancia, fue decisivo para la moda: recuperó las viajas vestimentas griegas y creó su famosa túnica Delfos, un diseño que ahora vemos en la vidriera.

Esa túnica está hecha con telas ligeras y con un complejo plisado; para conseguir un ondulado transversal, Fortuny tuvo que inventar una máquina con un sistema de poleas y rodillos.

Revolucionó, a su vez, el tintado de las telas, con la idea obsesiva de reproducir los colores y texturas de la Antigüedad. Trabajó el plateado con polvo de aluminio, y las transparencias con capas y capas de tintas diferentes.

Sus logros pueden verse en el Museo del Traje de Madrid, pero también en “Venecia Studium”, porque Lino Lando, un gran emprendedor italiano, investigó las fórmulas que Fortuny se llevó a la tumba y rescató su arte en Italia. Luego lo exportó con éxito a París.

Hugo habla con el encargado de esta tienda parisina que homenajea a Fortuny, y nos quedamos encandilados por las lámparas que llevan su sello y que fusionan las culturas española, persa, islámica y griega con el Renacimiento y con el arte veneciano de los siglos XV y XVI. Son esculturas de luz.

Y el solícito encargado nos explica además que la colección de terciopelo damasco de seda plisada y seda fue hecha de acuerdo a las tradiciones. Y pueden ser utilizadas para tapices, tapetes, cortinas, bufandas, vestidos y estolas.

Beccacece nos recuerda que las telas y tejidos de Fortuny son mencionados por Proust, y que las damas de alcurnia se desesperaban por vestir la túnica Delfos.

Que sin arrugarse podía ser doblada hasta reducirse a un cuadrado pequeño: no solo resultaba elegantísima y sensual; también era portable en cualquier cartera.

Nuestro guía nos pide, unas cuadras después, que giremos a la izquierda para ver el hotel donde se hospedaba Borges cada vez que venía a París.

En el número 13 de la rue des Beaux-Arts (bellas artes) quedan dos evidencias: una placa en el frente del edificio que lo celebra y el hall interno con aquella peculiar estrella negra de veinte puntas en el piso, sobre la que Borges se dejó fotografiar de pie: esa imagen cenital fue tomada por el argentino Pepe Fernández y luego dio la vuelta al mundo.

Borges fue conocido en Francia merced a los elogios del crítico francés Roger Callois, pero su fama tuvo en París un fuerte reflujo cuando Michel Foucault aludió a uno de sus textos breves en el prefacio de su ensayo filosófico “La palabra y las cosas”.

Desde entonces la obra borgeana es seguida con fervor en los círculos universitarios y por los lectores más cultos de París.

Siguiendo la Rue Bonaparte llegamos al Sena y regresamos, pispeando galerías y hablando de la vida. Y seguimos disfrutando de la mañana luminosa, y nos detenemos por fin en La Rotonde de Montparnasse, donde comían, bebían y discutían con ardorosamente Picasso, Modigliani, Trotsky, Gershwin y Scott Fitzgerald.

Almorzamos tartar de carne y salmón ahumando con blinis y crema, una delicia del lugar. No puedo resistir entonces la tentación de sacar mi libreta y de preguntarle a Hugo Beccacece sobre su larga relación con esta ciudad.

Me cuenta que ese vínculo comenzó en 1961, cuando salió del Colegio Nacional Buenos Aires y vino con sus padres a Europa.

Un gran profesor lo había interesado por la historia del arte, y entonces anduvo paseando su joven curiosidad por los museos.

En esos tiempos todavía la marabunta turística no había llegado a Europa, y no había que hacer cola para entrar en el Louvre, ni tampoco existía por supuesto el Orsay.

Hugo visitó todos y cada uno de esos días el Louvre, en cuyo último piso se amontonaban los impresionistas. También hizo un gasto que signaría toda su vida: se compró los tres tomos de “En busca del tiempo perdido” que publicaba La Pléyade en papel biblia, y “El mundo de Marcel Proust”, que venía con fotos e ilustraciones.

Leer la ficción infinita de ese gran prosista universal, que está compuesta por siete novelas, le llevó dos años enteros, puesto que Hugo no dominaba todavía el francés y debió armarse de mucha paciencia y de un diccionario.

Muchos años más tarde traduciría al español “El abrigo de Proust”, de Lorenza Foschini, obra irresistible para los proustianos.

Beccacece regresó a París durante 1976. Pero el año de la revelación fue 1979, cuando vino solo y se instaló todo un mes en la casa de una amiga.

Aquella Argentina gris y represiva de la dictadura militar, contrastaba con los colores, los desprejuicios y la libertad total de París.

Conoció entonces la noche parisina, y sus templos, sus discotecas, sus sótanos, sus cines, sus películas prohibidas. Su locura y su bohemia y también su lujo.

Desde esa fiesta para los cinco sentidos viajó casi todos los años a la Ciudad Luz, donde afirma que vivió su juventud tardía. Hablamos de gente con la que trató. De Victoria Ocampo, que se hospedaba en el Ritz.

De Bioy y de Silvina; de Manucho, que vivió y estudió aquí en la década del ’20. También de su amigo Bruno Gelber, que triunfó en París, y además de Piazzola, que se alojó en el mismo atelier donde dormimos nosotros, en el corazón del barrio de Le Marais, entre el Pont Louis Phillippe y el Pont Marie.

Flota alrededor de Hugo Beccacece una cierta melancolía, pero dos días después nos volvemos a reunir para una cena de despedida y resulta que ya ha recuperado su ironía punzante y sus recuerdos porteños, que están plagados de hechos novelescos: distintos personajes de Buenos Aires le han referido, en la intimidad y a lo largo de cuatro décadas, historias espectaculares, llenas de sutileza y humor trágico.

Son infidencias profundas y divertidas, que Hugo jamás escribirá, puesto que es absolutamente discreto y no traiciona, ni siquiera bajo los mantos de la ficción.

Además de ser uno de los más grandes escritores periodísticos de la historia, Beccacece es un narrador oral irrepetible, un Macedonio de la anécdota, la descripción justa y el detalle inconveniente.

Nos abrazamos en el boulevard Montparnasse y regresamos caminando a casa, bordeando primero el Parque de Luxemburgo y después tomando Saint Michel.

Sobre la rivera derecha del Sena, un adolescente francés está seduciendo a una chica oriental. Al pasar a su lado, escuchamos una sola palabra: Schopenhauer.

Abajo, al borde mismo del agua verde, cientos de chicos comen foie gras y comparten vino blanco. Una multitud de jóvenes insomnes que, a pesar de la hora, se niega a levantar campamento.

Unos pasos más allá, un viejo se asoma a un balcón, nos sonríe y nos saluda: “Bonne nuit”. Y cierra las persianas. Parece la única persona en todo París que va a dormir esta noche.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.