Esta semana se cumplen casi 90 años del verano boreal de 1929 en que un discreto médico recién recibido entró en la sala de rayos X del hospital de Eberwalde, en las afueras de Berlín, con una sonda de goma de un milímetro de diámetro y 65 centímetros de largo introducida desde la vena decubital del brazo izquierdo hasta el ventrículo derecho del corazón.

La imagen de Werner Forssman, tal su nombre, debe haber sido impactante. Él mismo se había aplicado anestesia local y había empujado el catéter lentamente hasta llegar a destino. No tuvo complicaciones y pudo caminar por los pasillos para tomarse la placa que confirmaba el procedimiento. Fue el primer cateterismo cardíaco y abrió el camino a un sinnúmero de estudios diagnósticos y radiológicos, al recambio de válvulas y la colocación de stents sin necesidad de abrir el tórax. Pero como resultado de su intrepidez, lo despidieron y su método quedaría en el olvido durante 25 años. En octubre de 1956, sin embargo, recibiría una llamada inesperada: le habían concedido el Nobel de Medicina.

Parece una excentricidad, pero Forssman no sería el primero ni el último en tomarse a sí mismo como conejillo de Indias. Algunos apasionados que no vacilaron en tentar al destino con tal de constatar una hipótesis ya son legendarios. Benjamín Franklin probó que el rayo es una descarga de electricidad haciendo volar un barrilete con una llave de metal unida a la base en medio de una tormenta y escapó por un pelo de morir electrocutado.

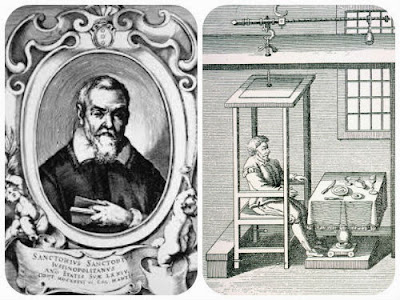

En el 1600, para medir lo que él llamó la "perspiración insensible", Santorio, profesor de la escuela médica de Padua, ideó una balanza del tamaño de un cuarto. Contenía su mesa y su cama, y allí pasó gran parte de su vida adulta pesándose a toda hora (y anotándolo) durante sus actividades diarias. Las suyas fueron las primeras investigaciones que se conozcan sobre el metabolismo.

En 1798, Humphry Davy, considerado uno de los fundadores de la electroquímica, estudió el óxido nitroso (o gas de la risa) administrándolo primero a animales y luego a sí mismo, describiendo con precisión las condiciones experimentales y las sensaciones que le causaba: deseo de reír, patalear y gritar. Sus experimentos estuvieron a punto de costarle la vida cuando tomó ácido nítrico puro para explorar qué efectos le producía.

Más cerca en el tiempo, en 2005, el médico australiano Barry Marshall recibió el Nobel por haber probado que la bacteria Helicobacter pylori causa úlcera. Lo logró después de ingerir una muestra del microorganismo tomado de una paciente y padecer náuseas, vómitos y halitosis.

Más o menos por la misma época el inmunólogo David Pritchard decidió infectarse con parásitos para probar que podían mejorar las defensas del sistema inmune. Se aplicó en el brazo un vendaje plagado de larvas de anquilostomas del tamaño de un alfiler y dejó que se infiltraran en su organismo. "La picazón cuando atraviesan tu piel es indescriptible", contó a The New York Times.

Uno de los más impresionantes autoexperimentos es el del neurólogo Phil Kennedy (descripto en detalle en un artículo de Daniel Engberger en Wired), que en 2014 se sometió a una cirugía de ¡once horas! para que le implantaran electrodos en el cerebro con la intención de probar que es posible la comunicación mental con las computadoras. Kennedy pasó algunos días en que no podía hablar ni escribir, pero afortunadamente se recuperó. En este caso, su sacrificio no fue recompensado: la tecnología todavía está lejos de su sueño y tal vez tome caminos muy diferentes.

En fin, asombra hasta qué extremos puede llegar un espíritu obsesionado con contestar una pregunta. En estos casos -y decenas más-, aunque tuvieran muy en claro que no siempre el que arriesga gana, no pudieron con su genio. Y menos con la curiosidad, motor del conocimiento desde tiempos inmemoriales.

N. B.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.